Patuanelli favorevole a posticipare di un anno il via della nuova Pac

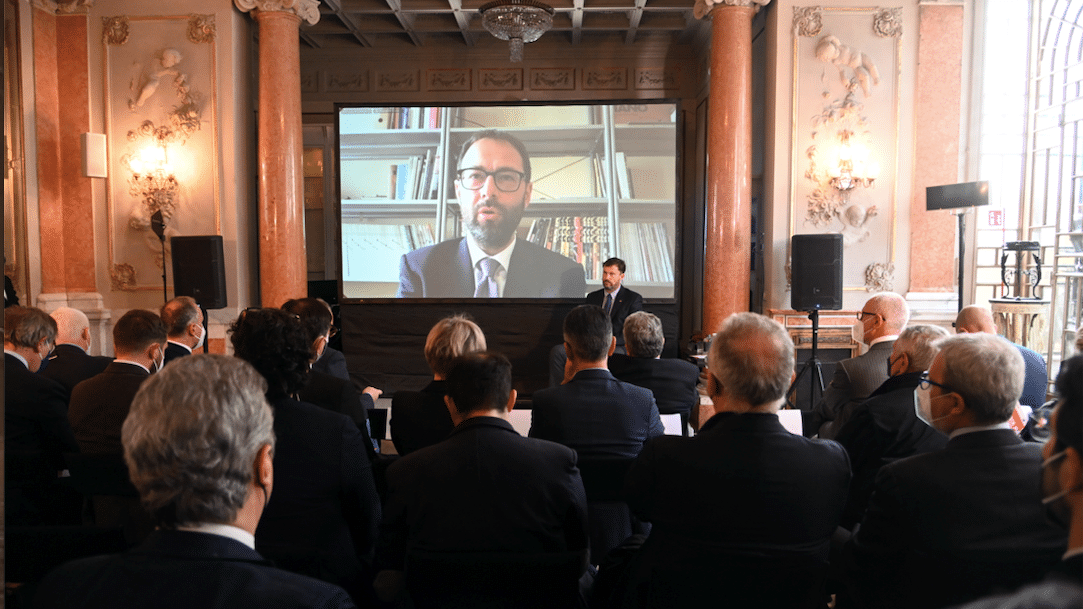

L’Italia chiede a Bruxelles di ragionare su una entrata in vigore posticipata della Politica agricola comune (PAC) per far fronte agli effetti della guerra in Ucraina, ma i piani strategici nazionali non dovrebbero andare incontro a modifiche strutturali. “È giusto ragionare sull’entrata in vigore posticipata della Pac, avendo il 2023 come ulteriore anno di transizione per affrontare l’emergenza attuale”, ha incalzato il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, nellò’ambito dell’evento promosso dalla redazione di Eunews/Hub editoriale dal titolo “Nuova PAC, quale futuro per l’agroalimentare europeo?”.

Entro il 31 marzo la Commissione Europea formulerà una serie di osservazioni ai primi 19 piani strategici presentati a Bruxelles, tra cui anche quello italiano. “Risponderemo alle osservazioni nei 60 giorni successivi previsti, anche modificando alcuni aspetti, però dovremmo rimanere nel perimetro dei regolamenti della nuova PAC”, ha precisato il ministro. Più che ragionare in termini di modifiche strutturali dei piani strategici che saranno essenziali da qui al 2027, per l’Italia è necessario riconsiderare l’entrata in vigore della nuova PAC prevista per il primo gennaio 2023.

L’equilibrio trovato a fatica tra i co-legisaltori europei sulla nuova PAC è “il migliore possibile” tra gli obiettivi di sostenibilità e gli asset produttivi e non va messo in discussione. “Oggi retrocedere da quelle scelte credo sia un errore dal punto di vista strutturale nonostante l’emergenza”, ha aggiunto. Per contrastare gli effetti della guerra sul comparto agricolo, Bruxelles ha presentato un piano per la sicurezza alimentare che per l’Italia significa sbloccare un pacchetto di aiuti da 50 milioni di euro dalla riserva di crisi PAC che con un co-finanziamento nazionale fino al 200% potrebbe arrivare a 150 milioni. Lo sblocco della riserva di crisi da parte dell’Ue “è un primo passo secondo me insufficiente” perché “si tratta di mettere a disposizione degli agricoltori i soldi degli agricoltori stessi”, ha ricordato Patuanelli dal momento che la riserva di crisi viene finanziata con una parte degli aiuti diretti del primo pilastro.

Per ora, però, uno slittamento dell’entrata in vigore della nuova PAC non è in agenda a Bruxelles. “Non ci sono alternative alla struttura della PAC riformata, le sfide del cambiamento climatico non aspettano”, ha chiarito Wolfgang Burtscher, direttore generale della DG (Direzione Generale) Agri della Commissione Europea, chiudendo i lavori del primo panel dell’evento dedicato alla “Nuova PAC 2023-2027, le nuove coordinate per il settore agricolo”. Burtscher ha ammesso che la guerra in Ucraina ha di molto aggravato “la situazione dei nostri agricoltori e produttori” soprattutto dal punto di vista di un aumento dei costi di produzione, dai fertilizzanti al carburante. Per questo, ha ricordato, che la Commissione sta lavorando su tre aree di intervento nel suo piano per la sicurezza alimentare presentato la scorsa settimana: sostenere i produttori ucraini a continuare a produrre, garantire la sicurezza alimentare globale e sostenere la sicurezza dei nostri agricoltori. Ora “spetta agli Stati capire quali sono le aziende o gli agricoltori più colpiti da questa crisi” e sostenerli con queste risorse aggiuntive.