Emergenza Oro blu. Fiume Po? Uno ‘scenario desolante’

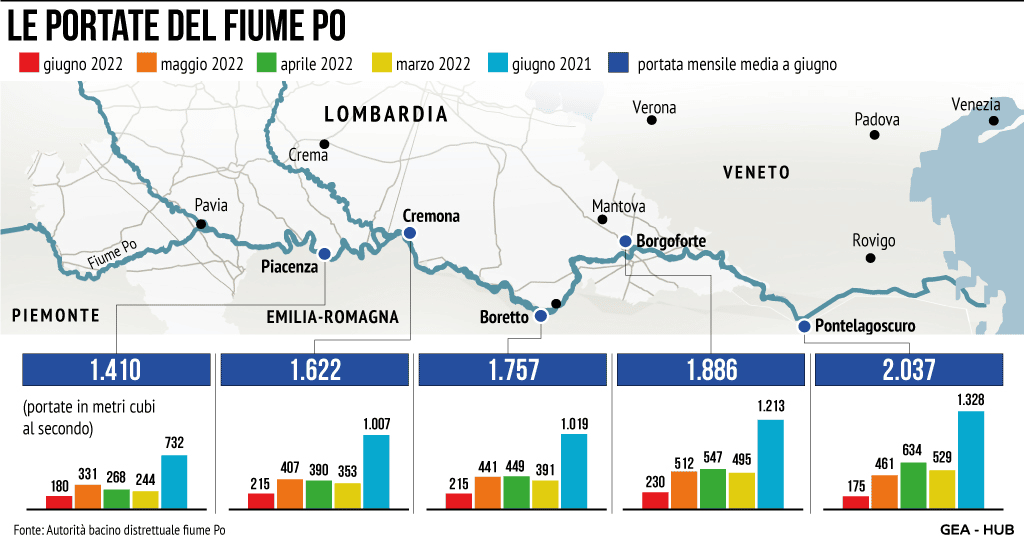

L’oro blu è sempre più prezioso e ora l’allerta è rossa. Tanto da portare i ministeri coinvolti (Politiche agricole, Transizione ecologica, Economia, Affari Regionali) a riunirsi in un vertice straordinario con Palazzo Chigi e la protezione civile e, dopo la richiesta di stato d’emergenza già inoltrata da Piemonte e Emilia Romagna, a far decidere anche al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti di proclamare lo stato di calamità. La situazione più grave riguarda il fiume Po che in questi giorni, a detta dell’Autorità distrettuale di bacino (AdbPo), restituisce “uno scenario desolante”: le storiche portate al ribasso dei giorni scorsi e quella registrata oggi di 180 metri cubi al secondo a Pontelagoscuro (Ferrara) “sono il sintomo chiaro di un generale ed esteso stato di estrema gravità idrica nell’intera area del Po”. Il leit-motiv è non perdere nemmeno un minuto di tempo. A questo servono gli appelli ai decision makers che si sono moltiplicati negli ultimi giorni: occorre accelerare gli interventi amministrativi di emergenza dato che la carenza diffusa di acqua disponibile “condiziona pesantemente le difficoltà di agricoltura e habitat naturale”. Il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, ha già chiesto al governo di attivare lo stato d’emergenza con il pieno coinvolgimento della Protezione civile per coordinare tutti i soggetti coinvolti: Regioni interessate, Autorità di bacino e Consorzi di bonifica, “e cooperare per una gestione unitaria del bilancio idrico“. E spiega che “è necessario uno stretto contatto con le istituzioni e per questo abbiamo già attivato tavolo con i ministri Patuanelli e Cingolani che nelle prossime ore si riunirà nuovamente“. Lo stesso responsabile del Mipaaf ha fatto sapere che “la situazione è delicata“, per questo “ci aggiorneremo a livello politico“, per studiare le contromosse.

STATO D’EMERGENZA

Oggi è tornato a riunirsi, per l’ottava volta da inizio anno, l’Osservatorio permanente sugli utilizzi della risorsa nel bacino del fiume Po che raggruppa Regioni, Consorzi di bonifica, associazioni di categoria e concessionari di energia elettrica. “I singoli scenari proiettati da tutti gli enti e portatori di interesse – spiega l’AdbPo – ci consegnano una realtà drammatica, aggravata dalla prospettiva di una assenza ulteriore di precipitazioni per un minimo di almeno 10-12 giorni e comunque solo temporalesche e con temperature roventi”. E se il tempo stringe, precisa l’Autorità di bacino “sono oltremodo stringenti anche le tempistiche dei numerosi summit regionali e nazionali destinati a razionalizzare e centellinare l’utilizzo per tutti gli usi dell’acqua disponibile”. Piemonte ed Emilia-Romagna hanno infatti già inoltrato richiesta di stato d’emergenza al Governo, anche alla luce del protocollo sugli impieghi che per legge prevede dapprima quelli civili per le forniture del comparto idropotabile, poi quello agricolo e via via tutti gli altri. E se il Piemonte ha chiesto aiuto alla vicina Valle d’Aosta, il presidente Lavevaz ha risposto che anche nella sua regione si stanno “riscontrando gravi criticità dovute alla carenza idrica“, per questo è difficile che possa “rispondere a un’emergenza ampia come quella che si sta configurando“. A breve si potrebbe aggiungere la richiesta di stato di emergenza anche del Veneto, mentre la Regione Lazio annuncerà lo stato di calamità. Il governatore Nicola Zingaretti ha spiegato che “servirà ad adottare immediatamente le prime misure e invitare i sindaci alle prime misure di contenimento perché dobbiamo prepararci a una situazione molto critica“. Parla di situazione “abbastanza grave” anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. “Noi stiamo attenzionando questo problema da un mese e mezzo e abbiamo già raggiunto nei mesi scorsi degli accordi con gli agricoltori per realizzare interventi che utilizzino nel modo migliore la poca acqua di cui disponiamo”, spiega Fontana, intervistato da GEA. Per fare un esempio, “abbiamo concordato con loro di rinviare alcune semine per darci la possibilità di raccogliere maggiore acqua nei laghi che poi abbiamo rilasciato al momento opportuno”. Ma anche con i gestori dei bacini idroelettrici sarebbe già stato raggiunto un accordo sul “rilascio graduale di una quantità importante di acqua che deve servire proprio in questi giorni per mantenere le irrigazioni”. Il problema, secondo Fontana, è che “si possono realizzare tutte le alchimie di questo mondo, ma se manca la materia prima che è l’acqua prima o poi anche le alchimie rischiano di saltare”.

SCENARIO ROSSO

“Il più grande fiume italiano è praticamente irriconoscibile con una grande distesa di sabbia che occupa la gran parte del letto del fiume”, ha annunciato la Coldiretti rimarcando l’importanza del Po sull’ecosistema della pianura padana “dove per la mancanza di acqua è minacciata oltre il 30% della produzione agricola nazionale e la metà dell’allevamento che danno origine alla food valley italiana conosciuta in tutto il mondo”. Secondo il monitoraggio Coldiretti, il livello del Po a Ponte della Becca (Pavia) è a -3,3 metri rispetto allo zero idrometrico più basso registrato nel Ferragosto 2021. “La siccità colpisce i raccolti, dal riso al girasole, dal mais alla soia, ma anche le coltivazioni di grano e di altri cereali e foraggi per l’alimentazione degli animali, in un momento in cui è necessario garantire la piena produzione con la guerra in Ucraina”, ha spiegato l’associazione delle imprese agricole. Lo scenario nel distretto padano si fa dunque obbligatoriamente ‘rosso’ e prevede lo stop totale e immediato dei prelievi.

SOLUZIONI TAMPONE E PERICOLO INCENDI

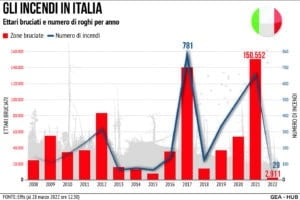

Una soluzione tampone potrebbe essere quella individuata dal segretario generale dell’AdbPo, Meuccio Berselli: un provvedimento transitorio per equilibrare in modalità sussidiaria l’uso della risorsa rimasta, con il -20% dei prelievi per continuare comunque l’irrigazione e garantire la risorsa idrica al Delta che vede una risalita di acque dal mare Adriatico arrivata oggi a oltre 21 km. “Per quel che resta in termini di quantità disponibile – ha spiegato Berselli – assicuriamo la continuità dell’irrigazione all’agricoltura, pur in maniera ridotta, mantenendo come primo obiettivo l’idropotabile. Proseguendo così il prelievo dai laghi si garantisce la continuità irrigua. Giunti a questi livelli ogni decisione porta con sé margini di criticità ma il traguardo, in ottica di area vasta, è minimizzare il danno quanto più possibile in attesa di potenziali integrazioni amministrative dei territori e organi di governo”. All’emergenza siccità oltretutto si aggiunge quella legata agli incendi. Le alte temperature e l’assenza di precipitazioni hanno infatti inaridito i terreni nelle aree più esposte al divampare delle fiamme. Sempre secondo Coldiretti, i roghi si sono triplicati nell’ultimo anno rispetto alla media storica, con un più di un rogo ogni due giorni dall’inizio del 2022.

IDROELETTRICO IN PANNE

A correre ai ripari, lanciando l’ennesimo allarme, è persino l’associazione ‘Elettricità Futura‘ che raggruppa le imprese del mondo elettrico. Risulta ad esempio “scarsissima” la produzione idroelettrica attuale e “aumenta il pericolo per il raffreddamento delle centrali termoelettriche”. Nonostante questo, spiega Elettricità Futura, “il settore si rende disponibile a collaborare con le Regioni e con Terna per sostenere il comparto dell’agricoltura“. Dal canto suo Terna ha confermato una “produzione idroelettrica estremamente ridotta, con riserva al minimo degli ultimi anni“. Dall’Osservatorio sul fiume Po è giunta anche la raccomandazione della Protezione civile “a una gestione coordinata e solidale nei rilasci nell’intero distretto del fiume Po“. L’attenzione “è altissima”, spiegano gli esperti “dopo la ricognizione sui potabilizzatori del Delta fatta insieme alla Regione Emilia-Romagna, in particolare gli impianti dei gestori Acque Venete e Romagna Acque, che servono quasi 700-800mila persone grazie a 7 centrali di potabilizzazione“. Alta attenzione “anche sugli impianti di raffreddamento delle stazioni termoelettriche“.

NEI TERRITORI

La situazione nei diversi territori varia tra situazioni definite “preoccupanti” a altre “gravissime”. L’AdbPo denuncia infatti che la crisi idrica è “molto accentuata” nell’area occidentale dell’Emilia, specie nelle province di Parma e Piacenza, fino all’Enza e poi in parte del Modenese e in tutta la zona Ferrarese e Bolognese. “Anche l’acqua nei terreni è quasi del tutto assente” è stato spiegato nell’Osservatorio, senza contare che sono confermate “temperature fino a 36 gradi e piogge solo sporadiche e temporalesche di scarsa intensità“. In Lombardia la riduzione dell’apporto di quasi tutte le portate degli affluenti verso il fiume Po “è drastica”, spiega l’AdbPo mentre solo il lago di Garda resta al 60% della sua capacità di riempimento. Anche il lago Maggiore, principale magazzino di risorsa essenziale per il Po, è solo al 24% della sua capacità di invaso. Non si può nemmeno sperare in un aiuto dal cielo: secondo Arpa Lombardia, “per quanto concerne la temperatura si sono registrati picchi fino a +5 gradi sopra la media“. Per quanto riguarda il Veneto e il Delta del Po, l’AdbPo segnala che a Porto Tolle (Rovigo) “si interrompono le derivazioni irrigue fino a oltre 20 km dalla costa per l’intrusione del cuneo salino, quindi con parziale utilizzo delle derivazioni irrigue, perlopiù la notte e con la bassa marea. Oggi dal Po si derivano solo 8 metri cubi al secondo, pari ad oltre 60% in meno di portata“. L’Osservatorio tornerà a riunirsi a Parma il 29 giugno.