Gli scienziati chiedono un tetto alla produzione di plastica

Nel marzo del 1972, esattamente 50 anni fa, la rivista Science pubblicò il primo studio in assoluto sull’inquinamento da plastica: ‘Plastics on the Sargasso sea surface’ (Plastiche sulla superficie del mar dei Sargassi), di EJ Carpenter e KL Smith Jr. Ci sono voluti decenni perché la politica, l’industria e l’opinione pubblica iniziassero a prendere sul serio quell’allarme.

Il 28 aprile scorso, la stessa prestigiosa rivista scientifica internazionale ha pubblicato un altro articolo chiave per lo sviluppo di questa tematica: ‘A global plastic treaty must cap production‘ (Un trattato globale sulla plastica deve mettere un tetto alla produzione). Si tratta di una lettera firmata da nove studiosi che – in base alle migliori conoscenze scientifiche in varie discipline, da quelle biologiche a quelle economiche – chiede scelte coraggiose alla politica: limitare – e a lungo termine eliminare – la produzione di plastica nuova. Questo perché, scrivono, “anche applicando tutte le soluzioni politiche e tecnologiche oggi disponibili, tra cui la sostituzione, il miglioramento del riciclaggio, la gestione dei rifiuti e la circolarità (…) dopo il 2040, 17,3 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica saranno ancora rilasciati negli ambienti terrestri e acquatici ogni anno”.

La lettera parte dall’importante risultato ottenuto dall’Assemblea dell’UNEP (United Nations Environmental Programme, il programma ambientale delle Nazioni Unite) che a Nairobi, nel mese di marzo, ha preso una decisione fondamentale: entro il 2024 dovrà essere prodotto il testo di un trattato giuridicamente vincolante per affrontare il tema della plastica nel suo complesso, dalla progettazione alla produzione e allo smaltimento. Questo passaggio è fondamentale, dopo il varo della Strategia europea sulla plastica, ma secondo gli autori della lettera non è sufficiente.

Gli scienziati mettono in evidenza come “non è chiaro se il trattato includerà un tetto alla produzione (…) Nonostante gli interventi dell’industria e le obiezioni degli Stati Uniti e di altre delegazioni, ridurre la plastica alla fonte frenando la produzione è fondamentale”.

La quantità di plastica prodotta ogni anno è oggi arrivata a 450 milioni di tonnellate e le stime – in base ai tassi di crescita attuali – prospettano un raddoppio entro il 2045. E le leggi non riescono a regolare e garantire la sicurezza di ogni nuovo composto chimico in tempi stretti: la velocità di comparsa è superiore alla possibilità e capacità dei governi di valutarne i rischi e limitare i problemi. Melanie Bergmann, prima firmataria della lettera-articolo, scienziata dell’Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research ci spiega: “Noi prevediamo un limite progressivo alla produzione di nuova plastica, ogni anno un po’ meno. Secondo le leggi di mercato, questo aumenterebbe il valore della plastica già esistente e creerebbe un incentivo economico a riciclare più plastica. Parallelamente, avrebbe senso stabilire quote progressive per l’uso della plastica riciclata. Infatti, poiché i costi ambientali sono esternalizzati alla società, in questo momento è più conveniente produrre e usare nuova plastica. Questo sarebbe quindi anche un incentivo per inventare nuove soluzioni (sistemi di ricarica e multiuso), aumentare il riciclo, ad esempio attraverso l’uso di prodotti che consistono di un solo tipo di polimero chiaramente indicato e tagliando gli additivi chimici per un riciclaggio sicuro. Per alcuni prodotti, come le applicazioni mediche, potrebbe non esserci un’alternativa, anche se la ricerca di nuovi materiali potrebbe identificare soluzioni più sostenibili nel lungo periodo. Ma tagliando la produzione di articoli monouso usati per l’imballaggio, per esempio, si otterrà già una riduzione significativa”.

I Paesi più poveri sono quelli in cui il passaggio può risultare più complesso. Per fare un esempio: ci sono difficoltà nell’approvvigionamento idrico o nella salubrità dell’acqua disponibile e l’acqua in bottiglia rappresenta una soluzione importante; o sono assenti i sistemi di riciclo. “Come per il clima – aggiunge Bergmann – dobbiamo sostenere finanziariamente i Paesi a basso reddito per migliorare i sistemi di gestione dei rifiuti e i sistemi di riutilizzo e riciclaggio. La quantità di bottiglie d’acqua potrebbe probabilmente essere ridotta attraverso l’uso di sistemi di rimborso-deposito ed eventualmente attraverso il sostegno finanziario per la costruzione di nuovi pozzi, dove questo è possibile. Alcuni paesi come il Kenya e il Ruanda hanno sistemi molto avanzati nella riduzione della plastica. Naturalmente non è un compito facile, ma è un compito che dobbiamo semplicemente affrontare il più presto possibile, poiché le nostre soluzioni attuali non sono già all’altezza dei problemi che abbiamo oggi e la produzione di plastica è destinata a raddoppiare entro il 2045”.

Inoltre, come ha sottolineato un altro degli scienziati autori Sedat Gündoğdu, della Facoltà di pesca dell’Università di Cukurova, in Turchia: “La produzione massiccia alimenta anche il trasferimento dei rifiuti dal Nord al Sud del mondo, che oggi aggrava pesantemente la situazione sanitaria e di inquinamento di quei Paesi. Un tetto alla produzione faciliterà l’eliminazione delle applicazioni non essenziali e ridurrà le esportazioni di rifiuti di plastica“.

L’articolo è firmato da: Melanie Bergmann, dell’Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research; Bethanie Carney Almroth, del Dipartimento di scienze biologiche e ambientali dell’Università di Goteborg; Susanne Mò Brander, del Dipartimento di Pesca, fauna selvatica e scienze della conservazione, Stazione di sperimentazione marina, Università statale dell’Oregon; Dey Tridibesh, Dipartimento di Sociologia, Filosofia e Antropologia dell’Università di Exeter; Dannielle S. Green, Gruppo di ricerca sullìecologia applicata, Scuola di Scienze della vita, Anglia Ruskin University, Cambridge; Sedat Gundogfu, Facoltà di Pesca, Università di Cukurova (Turchia); Anja Krieger; Martin Wagner, Dipartimento di Biologia, Università di Trondheim; Tony R. Walker, Dalhousie University (Canada).

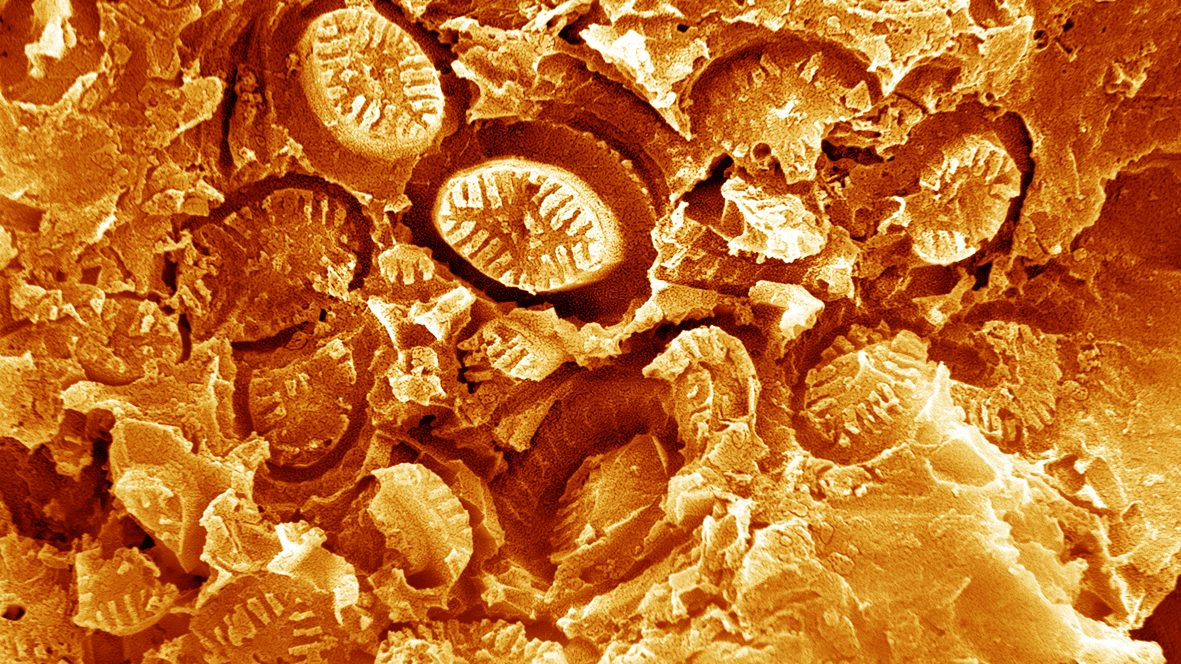

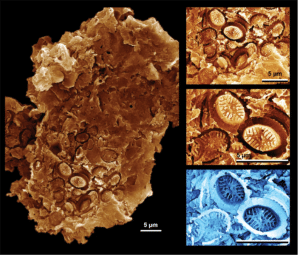

I classici metodi di osservazione avevano fino a oggi sempre documentato un calo nella presenza di coccolitoforidi fossili in corrispondenza di eventi di riscaldamento globale del passato. Suggerendo che i cambiamenti climatici e la conseguente acidificazione degli oceani avessero gravemente condizionato lo sviluppo di questo plancton negli intervalli geologici presi in considerazione. Attraverso l’uso del microscopio elettronico a scansione, la loro presenza è stata ora documentata da microscopiche impronte (“15 volte più piccole dello spessore di un capello“) rinvenute su pollini e altre sostanze organiche fossilizzate nei fondali. “Testimoniano che anche durante intervalli di riscaldamento globale del passato, i coccolitoforidi proliferavano nell’oceano“, spiega Silvia Danise.

I classici metodi di osservazione avevano fino a oggi sempre documentato un calo nella presenza di coccolitoforidi fossili in corrispondenza di eventi di riscaldamento globale del passato. Suggerendo che i cambiamenti climatici e la conseguente acidificazione degli oceani avessero gravemente condizionato lo sviluppo di questo plancton negli intervalli geologici presi in considerazione. Attraverso l’uso del microscopio elettronico a scansione, la loro presenza è stata ora documentata da microscopiche impronte (“15 volte più piccole dello spessore di un capello“) rinvenute su pollini e altre sostanze organiche fossilizzate nei fondali. “Testimoniano che anche durante intervalli di riscaldamento globale del passato, i coccolitoforidi proliferavano nell’oceano“, spiega Silvia Danise. Quale potrebbe essere allora un prossimo passo per avvicinarci a ipotizzare il futuro dei nostri oceani partendo dai risultati di questa ricerca?

Quale potrebbe essere allora un prossimo passo per avvicinarci a ipotizzare il futuro dei nostri oceani partendo dai risultati di questa ricerca?