Smartphone ricondizionati: quante emissioni si risparmiano

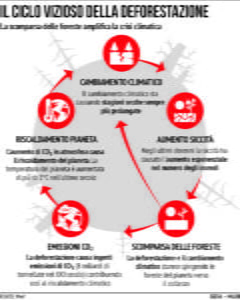

Comprare uno smartphone ricondizionato non permette solo un risparmio economico, ma consente anche di evitare emissioni nocive nell’ambiente. L’azienda Back Market, in un suo studio, le ha quantificate: 79,68 kg di CO2 a persona, la quantità necessaria per produrre uno smartphone nuovo. Non una cifra enorme: una cifra leggermente maggiore rispetto a quello che si produce con un viaggio di 100 km con un veicolo a benzina. Si deve ricordare, però, che nel 2021 sono stati prodotti 1,4 miliardi di smartphone nel mondo, secondo uno studio di Counterpoint Research. Questa quantità di CO2, quindi, va considerata in relazione ai numeri del mercato. Uno smartphone ricondizionato, invece, produce 6,82 kg di CO2 a causa della riparazione, dall’approvvigionamento dei pezzi di ricambio alla consegna.

Possiamo parlare di sostenibilità anche in modo più ampio. Uno smartphone ricondizionato fa risparmiare, infatti, 68.400 litri di acqua. Una quantità d’acqua sufficiente per far assumere ad una persona 8 bicchieri d’acqua (2 litri) giornalieri per quasi 94 anni. Per vedere le cose in prospettiva, uno smartphone nuovo necessita di circa 112 anni umani di acqua potabile: la gran parte dell’acqua necessaria serve per l’estrazione delle materie prime. Con il ricondizionato, quindi, si utilizza l’83% di acqua in meno.

La sostenibilità rappresenta anche una delle leve sui cui spingono di più le società che si occupano di smartphone ricondizionati. E il mercato cresce sempre di più. Si stima che nel 2024 il giro d’affari raggiungerà nel mondo i 65 miliardi. Si prevede che entro il 2027 le vendite aumenteranno a un ritmo attorno al 10%. Tutto ciò emerge da uno studio CertiDeal: secondo il report l’aumento costante dei prezzi e la crescita dell’attenzione all’ambiente spingeranno ulteriormente il trend della domanda con una ulteriore proliferazione di piattaforme dedicate.

Secondo questo studio lo smartphone rigenerato consente di risparmiare tra il 15 e il 70% sul prezzo originale. Ci sono alcune regioni, però, in cui il mercato è più sviluppato che nelle altre. Lombardia, Liguria e Lazio sono le regioni che presentano il maggior numero di utenti per acquisti. Queste tre regioni, tra l’altro, hanno raddoppiato la spesa di ricondizionati rispetto al 2020. Al contrario, le regioni più fredde nei confronti dei ricondizionati sono, in ordine percentuale, la Basilicata (1,11%), la Calabria (1,32%) e la Campania (2.85%). Con l’eccezione della Valle d’Aosta, altra regione che registra ordini molto bassi, questi dati evidenziano una forte differenza tra Nord e Sud. Dalle analisi emerge anche che sono le donne a spingere il mercato dello smartphone ricondizionato. Le regioni in cui le donne comprano più smartphone ricondizionati sono la Campania, il Piemonte e la Toscana.

Per quanto riguarda brand e modelli preferiti, gli iPhone di Apple dominano la scena con percentuali decisamente superiori rispetto agli altri dispositivi ricondizionati. In particolare, sempre secondo i dati di acquisto del 2021, i device più acquistati dagli utenti italiani sono stati iPhone 8 (20%), iPhone X (9%) e iPhone 7 (6%).