Giornata degli Oceani, respiriamo grazie al mare: ecco perché dobbiamo rispettarlo

Un paio di anni fa, nell’ambito di un incontro pubblico su alcuni eventi riguardanti l’Ocean Literacy (tradotto propriamente in italiano significa ‘conoscere il mare’, ovvero, ad esempio, comprendere che respiriamo grazie ad esso), un importante esponente politico di un’amministrazione regionale italiana disse testualmente: “Vabbè, ma a noi l’oceano non interessa, noi abbiamo il Mediterraneo e dobbiamo occuparci di quello”. Quell’episodio sintetizza alla perfezione le ragioni che rendono necessario celebrare la Giornata Mondiale degli Oceani – tutti gli anni l’8 giugno – e favorire ogni giorno la diffusione dell’Ocean Literacy. Lo slogan di quest’anno è ‘Revitalization. Collective Action for the Ocean-Rivitalizzazione. Azione collettiva per l’oceano‘.

Per molti di noi la distinzione tra oceani e mare come fossero cose diverse può apparire sensata. Il primo dei sette semplicissimi principi dell’Ocean Literacy, però, ci aiuta. Recita: ‘La Terra ha un unico grande oceano con diverse caratteristiche’. Lo sappiamo tutti, in realtà, perché dopo avere letto questa frase e riflettendoci un attimo ricordiamo certamente che su un mappamondo o un planisfero il mare è interamente collegato. È uno solo, appunto, globalmente si chiama oceano e in Italia lo chiamiamo mare perché ci affacciamo sul Mediterraneo. Questo grande oceano ha nomi diversi, infatti, per identificare con precisione le singole aree. Ma perché è importante quello che apparentemente può sembrarci un dettaglio irrilevante? Perché se l’organismo è unico, significa che distruggendone una parte, lo feriamo tutto. Un esempio per capirci: se ci rompiamo una gamba, non abbiamo un problema solo alla gamba, ma tutta la nostra persona subirà varie conseguenze.

Secondo i dati forniti dalle Nazioni Unite, circa il 40% della popolazione mondiale vive entro 100 chilometri da una costa. E allora: perché la salute dell’Oceano deve interessare tutti? Molto semplicemente perché l’intera vita sulla Terra dipende totalmente da questo.

E proprio i sette princìpi dell’Ocean Literacy – non a caso al centro delle politiche di programmazione e sviluppo in ogni parte del mondo da alcuni anni a questa parte – ci aiutano a comprendere questo legame fortissimo. La vita umana è inestricabilmente interconnessa al mare, ogni istante e in ogni attività.

Detto del Principio 1, scorriamo gli altri.

Principio 2. Il mare e la vita nel mare determinano fortemente le dinamiche della Terra. Il mare modella costantemente la costa e depositi di conchiglie e scheletri, i sedimenti dei fondali, il materiale roccioso che fuoriesce nei fondali marini favoriscono la formazione di nuove rocce che diventeranno terre emerse: ne sono testimonianza anche le nostre Alpi (che furono fondali marini) o le scogliere di Dover o qualunque area costiera che risente costantemente dell’azione di erosione e deposito del mare…

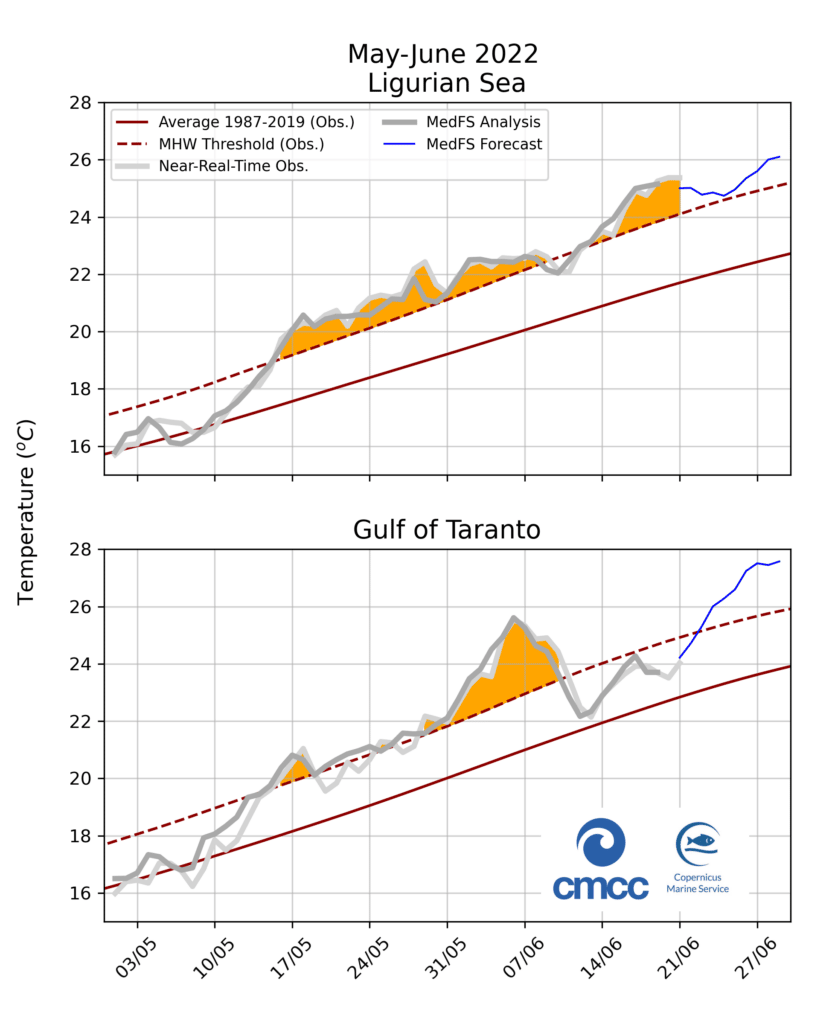

Principio 3. Il mare influenza fortemente il clima. Il mare è il grande ‘termostato’ del nostro Pianeta: da lui dipendono pioggia e temperature, quindi coltivazioni, sicurezza e salute. L’oceano ricopre oltre il 70% della superficie terrestre ed è profondo mediamente 4000 metri: pensiamo a quale potenza termica possa avere.

Principio 4. Il mare permette che la terra sia abitabile. Metà dell’ossigeno che respiriamo, un respiro su due, lo dobbiamo direttamente al mare. È prodotto da miliardi di microalghe (oltre ad alghe e piante marine, ma in quantità minore) che con la fotosintesi ci donano ossigeno. Ma anche l’altra metà di ossigeno la dobbiamo in qualche modo al mare: viene prodotta dalle piante a terra che però crescono grazie alle piogge che sono frutto dell’evaporazione del mare. Questo, non solo ci permette di respirare ma anche di bere e di mangiare (frutta e verdura, ma anche gli animali hanno bisogno dell’acqua dolce).

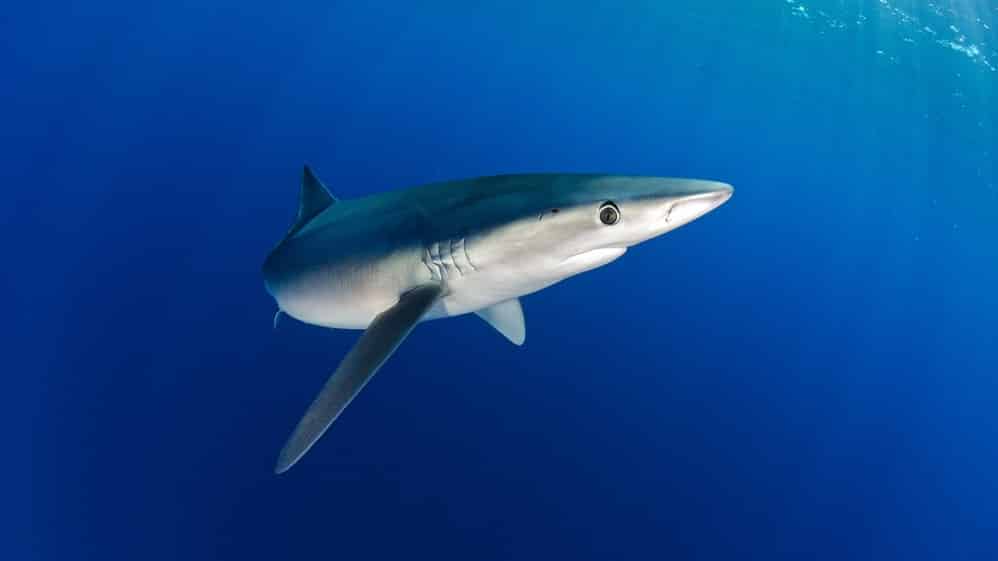

Principio 5. Il mare supporta un’immensa diversità di ecosistemi e di specie viventi. Queste sono parte essenziale dei cicli, a partire da quello biologico. Molte di queste specie sono anche essenziali per la cura della nostra salute: sia per gli elementi che ne traiamo per produrre medicine, sia per lo studio di meccanismi biologici, chimici, fisici che ispirano l’elaborazione di nuove modalità di cura.

Principio 6. Il mare e l’umanità sono fortemente interconnessi. Il mare è da sempre fonte di ispirazione, svago e benessere per l’essere umano: pensiamo alla letteratura, alla musica e alle arti in generale, alle scienze e al nostro relax. Ma il mare è anche un elemento essenziale per le comunicazioni (il trasporto merci avviene ancora in gran parte via nave, ma anche i cavi delle telecomunicazioni passano sui fondali oceanici) e per il reperimento di materie prime.

Principio 7. Il mare è ancora largamente inesplorato. Conosciamo meglio la superficie di Marte che i fondali del nostro mare. Questo perché studiare i fondali marini è estremamente complicato, costoso, richiede tempi lunghi e la strettissima collaborazione tra i Governi. Vista la maggiore consapevolezza acquisita, il dato sta migliorando abbastanza rapidamente. Ma la Giornata Mondiale degli Oceani ci ricorda che è necessario investire sulla ricerca e sulla conoscenza, non a scapito di quella spaziale ma in aggiunta. Perché da queste conoscenze dipende la qualità della nostra vita.

Nell’avvicinamento alla Giornata Mondiale degli Oceani, la leggendaria biologa marina Sylvia Earle ha detto: “Siamo nel momento in cui stiamo da un lato continuando con il comportamento di prendere, prendere e prendere dalla natura e dall’altro realizzando che la cosa più importante che prendiamo dalla natura è la nostra esistenza”. Se lo terremo presente, avremo un futuro migliore.

(*giornalista e divulgatore ambientale)

Carmelo Isgrò è un biologo marino, ma soprattutto è un appassionatissimo amante del mare. Siciliano di Milazzo, è la persona che ha reso possibile l’incredibile sviluppo di questa storia, nata dalla morte ma oggi promotrice di bellezza e conoscenza. Un successo così grande da ricevere anche un riconoscimento dalla Commissione europea: il premio Classic Blue dell’EU4Ocean in Action Award, che gli è stato consegnato pochi giorni fa a Ferrara nel corso delle celebrazioni per l’European Maritime Day.

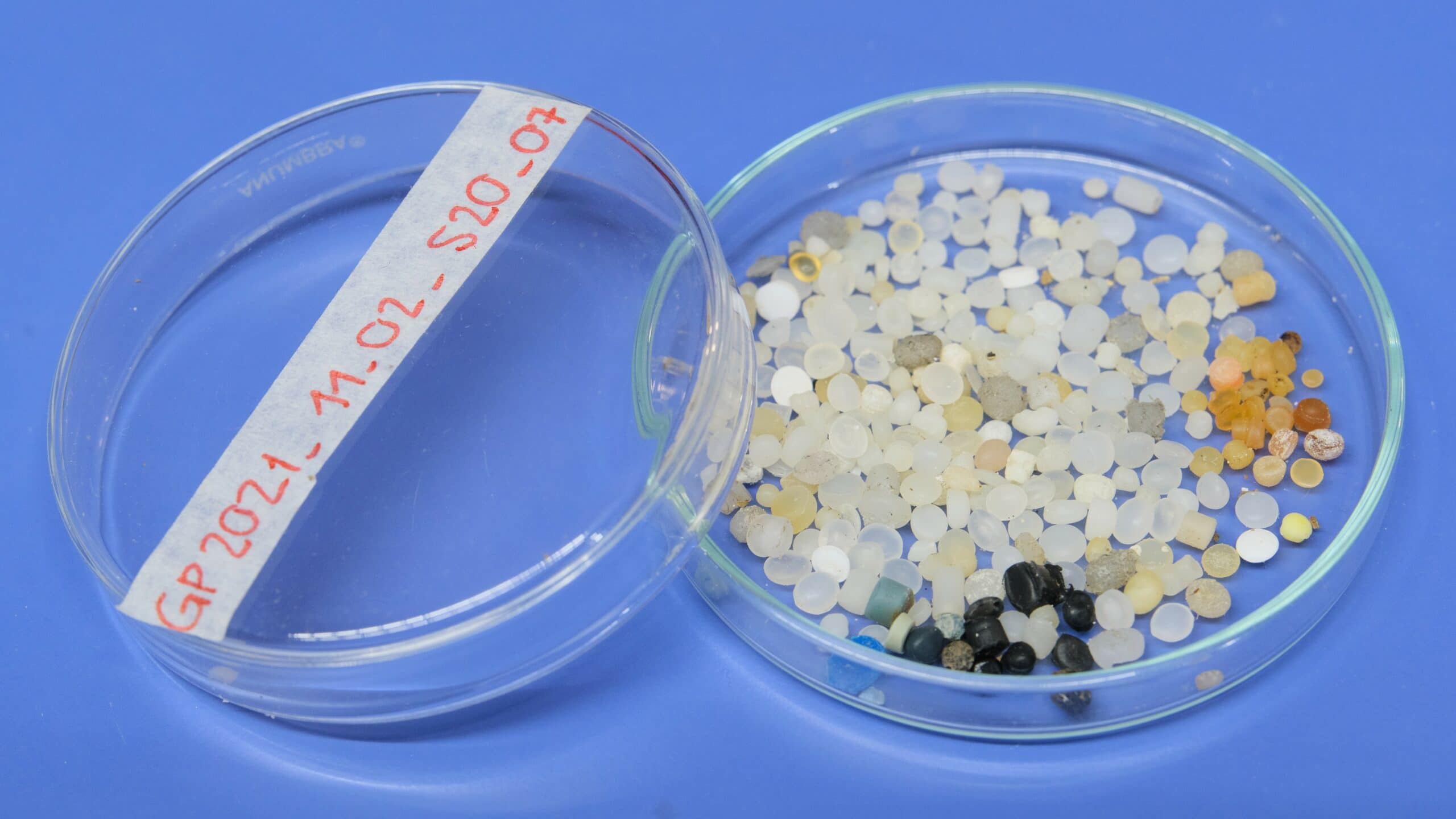

Carmelo Isgrò è un biologo marino, ma soprattutto è un appassionatissimo amante del mare. Siciliano di Milazzo, è la persona che ha reso possibile l’incredibile sviluppo di questa storia, nata dalla morte ma oggi promotrice di bellezza e conoscenza. Un successo così grande da ricevere anche un riconoscimento dalla Commissione europea: il premio Classic Blue dell’EU4Ocean in Action Award, che gli è stato consegnato pochi giorni fa a Ferrara nel corso delle celebrazioni per l’European Maritime Day. Il lavoro è stato completato prima che una mareggiata portasse via i resti dell’animale. Ma il giorno dopo il completamento dell’opera, una tragedia immensa: Francesco morì in un incidente. Carmelo ha quindi voluto dare il suo nome al Capodoglio: “Perché le future generazioni possano sempre ricordare com’era morto quel capodoglio e lo potessero fare nel nome di Siso, che si era tanto impegnato per lasciare questo messaggio positivo di rinascita”. È nato così SisoProject che ha portato alla creazione del ‘MuMa Museo del Mare Milazzo‘, nell’antico Castello di Milazzo. Si tratta di un museo unico nel suo genere, concepito interamente intorno allo scheletro ricostruito – anche con la rete illegale che l’ha ucciso posta intorno alla pinna caudale e la plastica che aveva nello stomaco esposta nei pressi – che incanta magicamente il pubblico all’interno del suggestivo ‘Bastione di Santa Maria’. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la gente affinché la morte assurda del Capodoglio Siso, possa condurre a un momento di riflessione e crescita per tutti: adulti e bambini. Una sorta di viaggio spirituale per riscoprire l’armonia tra uomo e mare attraverso scienza e arte.

Il lavoro è stato completato prima che una mareggiata portasse via i resti dell’animale. Ma il giorno dopo il completamento dell’opera, una tragedia immensa: Francesco morì in un incidente. Carmelo ha quindi voluto dare il suo nome al Capodoglio: “Perché le future generazioni possano sempre ricordare com’era morto quel capodoglio e lo potessero fare nel nome di Siso, che si era tanto impegnato per lasciare questo messaggio positivo di rinascita”. È nato così SisoProject che ha portato alla creazione del ‘MuMa Museo del Mare Milazzo‘, nell’antico Castello di Milazzo. Si tratta di un museo unico nel suo genere, concepito interamente intorno allo scheletro ricostruito – anche con la rete illegale che l’ha ucciso posta intorno alla pinna caudale e la plastica che aveva nello stomaco esposta nei pressi – che incanta magicamente il pubblico all’interno del suggestivo ‘Bastione di Santa Maria’. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la gente affinché la morte assurda del Capodoglio Siso, possa condurre a un momento di riflessione e crescita per tutti: adulti e bambini. Una sorta di viaggio spirituale per riscoprire l’armonia tra uomo e mare attraverso scienza e arte.