Dall’Elba all’Ebro, i grandi fiumi europei invasi dalle microplastiche

Alcune galleggiano, altre si depositano nel letto dei corsi d’acqua: le microplastiche hanno invaso i fiumi europei, dall’Elba in Germania all’Ebro in Spagna, passando per la Senna o il Tamigi, rivelano 14 studi pubblicati contemporaneamente sulla rivista ‘Environmental Science and Pollution Research’. “L’inquinamento è presente in tutti i fiumi europei” studiati, afferma Jean-François Ghiglione, ricercatore del CNRS in ecotossicologia microbica marina, che nel 2019 ha coordinato una campagna su larga scala su nove grandi fiumi del Vecchio Continente. La spedizione Tara Microplastiques ha coinvolto 40 chimici, biologi e fisici di 19 laboratori di ricerca e numerosi dottorandi e post-dottorandi, con il sostegno della fondazione Tara Océan.

Nell’Elba, nell’Ebro, nella Garonna, nella Loira, nel Rodano, nel Reno, nella Senna, nel Tamigi e nel Tevere, viene applicato lo stesso metodo, con un lavoro meticoloso di raccolta e analisi di campioni prelevati alla foce dei fiumi, per poi risalire i corsi d’acqua fino alla prima grande città di ogni fiume. “Le microplastiche sono più piccole di un chicco di riso”, spiega Alexandra Ter Halle, fisico-chimica del CNRS di Tolosa che ha effettuato le analisi: si tratta di particelle inferiori a 5 millimetri, le più piccole sono invisibili ad occhio nudo. Ci sono fibre di tessuti sintetici provenienti dal lavaggio, microparticelle che fuoriescono sotto i pneumatici delle auto o quando si svita il tappo di una bottiglia d’acqua, o granuli vergini dell’industria della plastica.

Secondo gli scienziati, l’inquinamento “allarmante” osservato è in media “di tre microplastiche per metro cubo d’acqua” nei nove fiumi studiati. Certo, siamo lontani dai 40 microplastici per m3 rilevati nei 10 fiumi più inquinati del mondo (Fiume Giallo, Yang Tse, Mekong, Gange, Nilo, Niger, Indo, Amur, Pearl, Hai He) che irrorano i paesi in cui si produce più plastica o si trattano più rifiuti. Ma considerando i volumi di acqua che scorrono, “a Valence, nel Rodano, abbiamo una portata di 1.000 metri cubi al secondo, il che significa che abbiamo 3.000 particelle di plastica al secondo”, osserva Jean-François Ghiglione. Sulla Senna sono 900 al secondo.

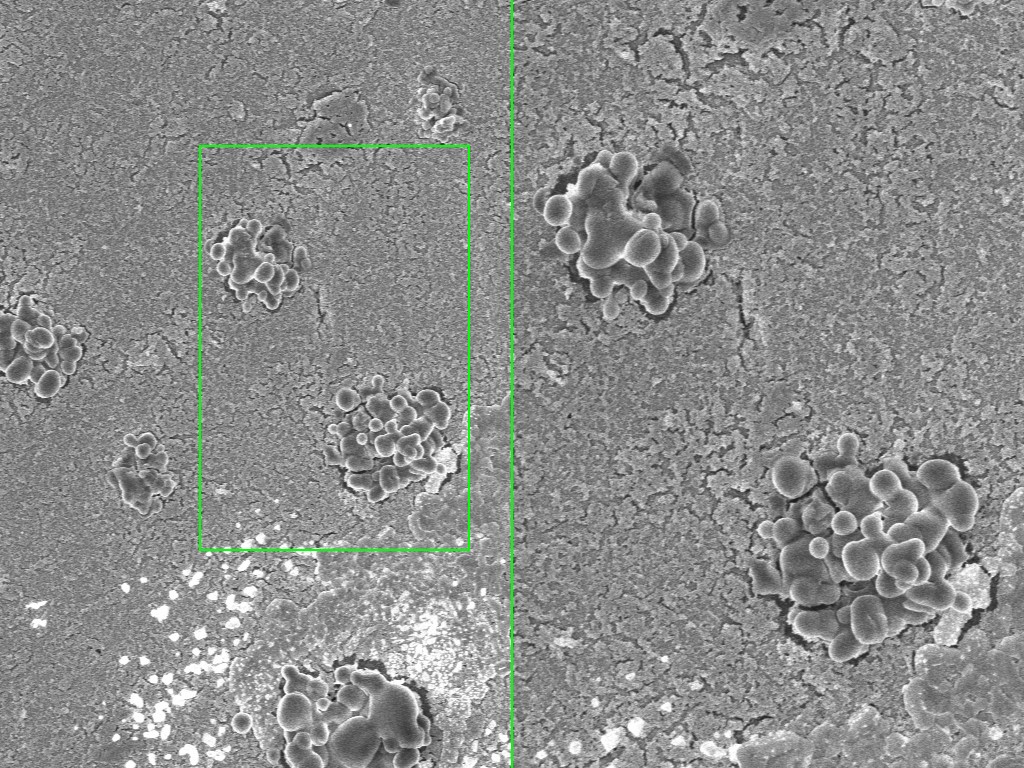

Gli scienziati hanno scoperto una “novità” che li ha “sorpresi”, grazie a un progresso nei metodi di analisi sviluppati nel corso dello studio: “la massa delle piccole microplastiche, quelle che non si vedono ad occhio nudo, è maggiore di quella di quelle che si vedono”, osserva Ghiglione. Tuttavia, “le grandi microplastiche galleggiano e vengono raccolte in superficie, mentre quelle invisibili sono distribuite su tutta la colonna d’acqua e vengono ingerite da molti animali e organismi”.

Uno degli studi ha identificato un batterio virulento su una microplastica nella Loira, in grado di scatenare infezioni nell’uomo.

Altro risultato inaspettato: un quarto delle microplastiche scoperte nei fiumi non proviene da rifiuti, ma da plastica industriale primaria. Questi granuli, chiamati anche “lacrime di sirena”, si trovano talvolta anche sulle spiagge infestate dopo un incidente marittimo. Questo risultato, che riguarda la Francia, è stato possibile grazie a un’ampia operazione di scienza partecipativa chiamata “Plastica alla lente d’ingrandimento”, unica al mondo, che coinvolge 350 classi di scuole medie e superiori francesi, ovvero circa 15.000 studenti ogni anno che prelevano campioni dalle rive dei fiumi.

Ma gli scienziati hanno rinunciato a stilare una classifica dei fiumi europei in base al grado di inquinamento: secondo Ghiglione, le cifre sono globalmente “equivalenti” e i dati insufficienti. Lo stesso vale per l’impatto delle città: “Non è stato dimostrato un legame diretto tra la presenza di microplastiche e quella di una grande città, i risultati a monte e a valle di una città non sono molto diversi”, dice Ghiglione. “Ciò che vediamo è un inquinamento diffuso e installato” che ‘arriva da ogni parte’ nei fiumi.

“La coalizione scientifica internazionale di cui facciamo parte (nell’ambito dei negoziati internazionali delle Nazioni Unite sulla riduzione dell’inquinamento da plastica, ndr) chiede una riduzione significativa della produzione di plastica primaria, perché sappiamo che la produzione di plastica è completamente legata all’inquinamento”, conclude.