Cittadini (Falck Renewables-Next Solutions): “Necessario sburocratizzare e promuovere storage”

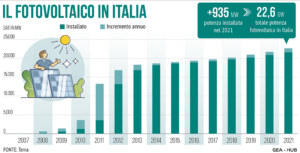

Incentivare uno sviluppo energetico sostenibile e implementare sistemi di gestione della produzione e consumo di energia efficienti e trasparenti. È l’obiettivo principale di Falck Renewables-Next Solutions, nata dall’esperienza del Gruppo Falck Renewables. A fare il punto con GEA sullo stato dell’arte in Italia delle rinnovabili e delle tecnologie di storage e sulle prospettive future è Marco Cittadini, Global Head di Falck Renewables – Next Solutions. E le sue idee sul tema sono chiarissime: bene gli incentivi, ma è necessaria una sburocratizzazione dell’iter autorizzativo per accelerare veramente la transizione energetica.

Negli ultimi mesi, complice l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il tema della sicurezza energetica e dell’esigenza di passare a fonti rinnovabili è diventato di grande attualità. A che punto siamo in Italia?

“Tutti ci siamo resi conto della nostra dipendenza estrema dagli approvvigionamenti. La soluzione tecnologica c’è. Quello che limita, però, è l’elevata complicazione burocratica per avere l’approvazione negli uffici tecnici ed amministrativi. E’ una situazione a volte kafkiana. Il problema è quindi principalmente amministrativo ed autorizzativo, poiché l’industria di settore è più che pronta per fare più investimenti. Chiaramente lo sviluppo non può essere selvaggio, ma neanche ci può essere un veto di principio perché ci sono mille vincoli di diversa natura”.

Lato incentivi, però, l’Italia si è mossa… Non basta?

“Oggi ci vogliono 6-7 anni per approvare un progetto eolico, 3-4 anni per il solare, penso che questo sia un tema da gestire, non si può continuare così. Siamo lontani dagli obiettivi di penetrazione delle rinnovabili pre-guerra, oggi ci stiamo allontanando ancora di più. Il tema è poter fare le cose, non gli incentivi, visto che nella maggior parte dei casi le rinnovabili si sostengono ormai economicamente anche senza”.

Il sistema delle rinnovabili può essere considerato stabile e sicuro?

“Anche se fattibile dal punto di vista tecnico, con accumuli associati, non siamo ancora al punto in cui un impianto può fornire la propria energia in modo continuativo 24 ore su 24 in modo competitivo. Ma è anche una questione di regolamentazione e di valorizzazione economica della programmabilità pure per le rinnovabili. Se si spingesse di più in questa direzione… Mettere più incentivi sui sistemi di storage secondo me sarebbe il modo per rendere il sistema più stabile, sicuro e moderno”.

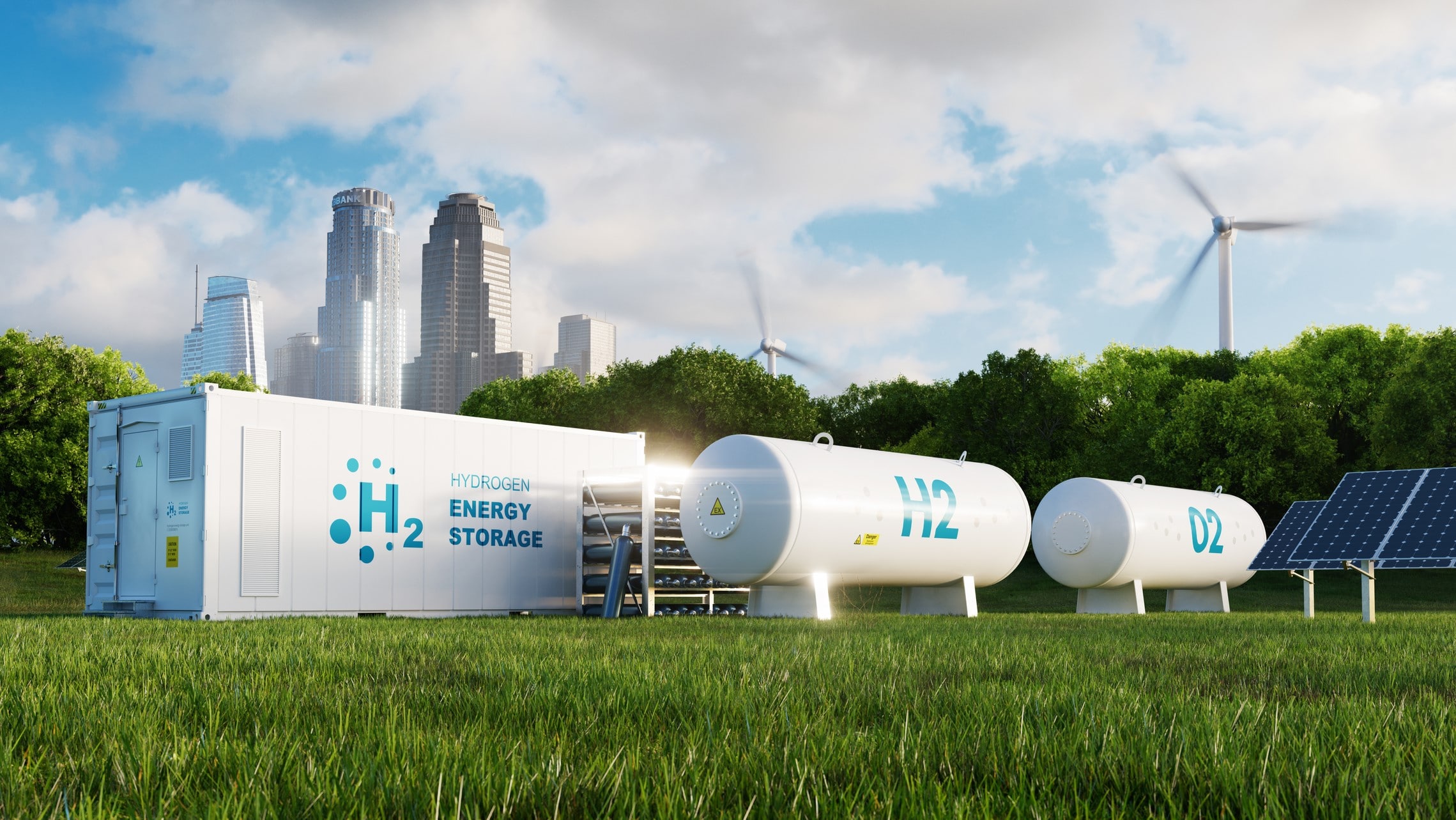

Lo storage, appunto. Una tecnologia che permette di accumulare l’energia da rinnovabili e utilizzarla nel momento del bisogno…

“Le rinnovabili ci piacciono perché sono più economiche e pulite delle fonti fossili, ma hanno lo svantaggio di non essere programmabili, ovvero non possono essere garanti a priori i momenti in cui producono. La soluzione è inserire sistemi di storage che accumulino l’energia e la rilascino quando serve. Ci sono due posti in cui i sistemi di storage possono avere un valore elevato: il primo è sulla grande taglia, quindi impianti connessi alla rete e associati agli impianti. Il secondo è presso i punti di consumo. Per capirci, come la batteria che si mette in soffitta e associata all’impianto fotovoltaico di casa. Ma questo concetto varrebbe anche di più se la batteria fosse installata presso un’industria o un grande edificio, una fabbrica ad esempio, configurazione ad oggi non considerata dal regolatore”.

A questo proposito, voi avete appena presentato un nuovo prodotto, Energy Storage Next Generation, il sistema di storage pre-ingegnerizzato per gestire fino a 5.8 MWh a blocco. In cosa consiste e quali sono i vantaggi?

“Spesso, quando si deve costruire un progetto o un impianto da zero, non è facile. Soprattutto adesso, con i problemi di approvvigionamento che ci sono e con la catena bloccata, diventa complesso avere una soluzione che possa essere flessibile e adeguata alle esigenze specifiche, senza ogni volta reinventarsi tutto. Quindi abbiamo messo a punto un sistema che ha una logica simile a quella dei Lego: può essere facilmente disegnato e gestito e c’è la possibilità di inserire batterie anche di diversi fornitori rendendo flessibile la parte di approvvigionamento e anche la dimensione dell’impianto. Non c’è solo un tema di dimensione ma anche di facilità di installazione, i moduli possono essere messi in molti modi rendendola più versatile. Peraltro, abbiamo messo a punto delle soluzioni software abbastanza avanzate grazie alla collaborazione tra due università italiane e Saet, società di Padova che fa parte del nostro gruppo e che, grazie alla sua esperienza nel settore, risulta una dei principali player nello storage a livello europeo. Tali soluzioni permettono di controllare le batterie in relazione all’universo con cui si stanno confrontando: il mercato energetico di quel momento e i servizi che la batteria può erogare”.

Quindi, in sintesi, quali sono le prospettive per il futuro?

“Noi abbiamo l’ottimismo nel Dna. Il futuro speriamo sia buono, ma penso che i fondamentali già ci siano”.