Danise (UniFi): “Così ho trovato il plancton fossile anti-climate change”

E se la paleontologia ci aiutasse a rileggere il futuro climatico del nostro pianeta? La rivista scientifica americana ‘Science‘ ha pubblicato in copertina una ricerca capace di riscrivere la storia degli oceani, e che propone una rilettura della resilienza del plancton marino ai cambiamenti climatici del passato. Uno studio internazionale, con una partecipazione tutta italiana. Silvia Danise, fra i firmatari del lavoro, è un esempio di ‘cervello di ritorno’: dopo 7 anni all’estero per studiare estinzioni e riscaldamento globale dal punto di vista della paleontologia, è oggi docente all’Università di Firenze. Insieme ai colleghi e alle colleghe del Museo Svedese di Storia Naturale, del Museo di Storia Naturale di Londra e dell’University College di Londra ha documentato (inizialmente per caso) le impronte microscopiche lasciate dal plancton nei fondali marini di milioni di anni fa. E le ha individuate in corrispondenza di un lasso di tempo geologico in cui non avrebbero dovuto esserci. O almeno così si era creduto fino ad ora.

Gli organismi fossili individuati sono coccolitoforidi. Un plancton unicellulare che abbonda, oggi come allora, negli oceani. La loro importanza è fondamentale per gli ecosistemi marini: “Stanno al mare come gli alberi stanno alla terraferma – spiega Silvia Danise a GEA -, forniscono la gran parte dell’ossigeno che respiriamo, sono alla base delle catene alimentari marine e aiutano a immagazzinare carbonio nei sedimenti del fondo oceanico“.

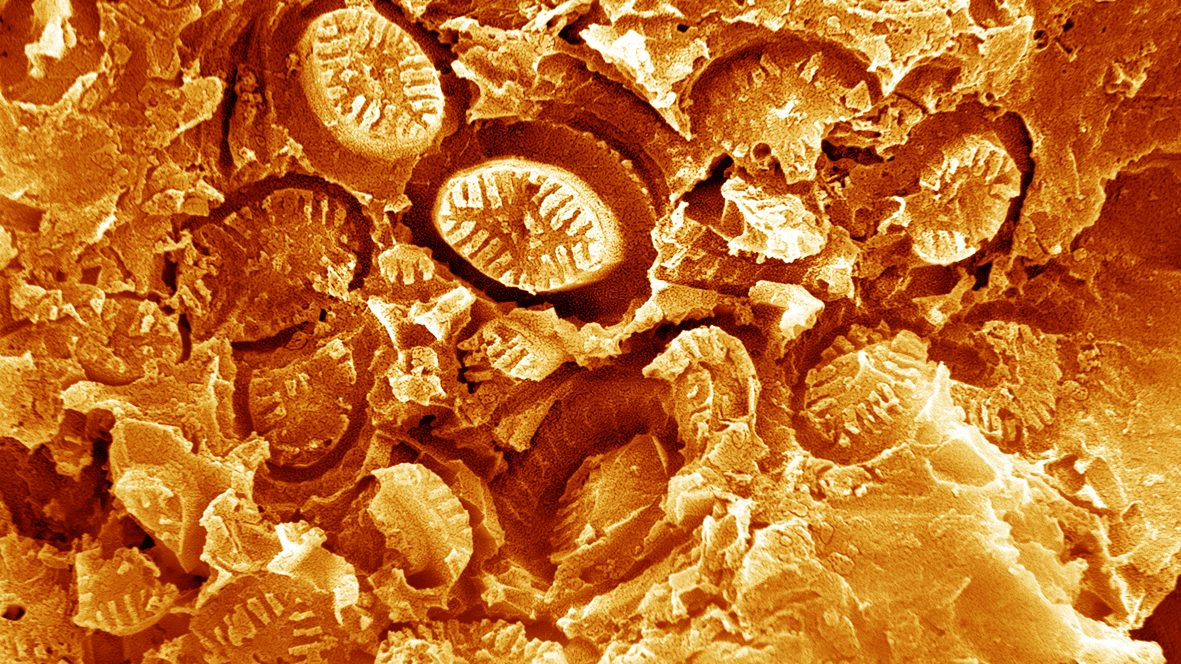

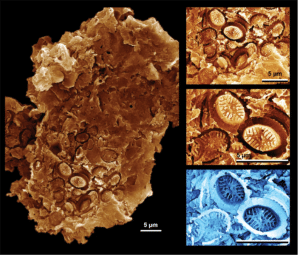

I classici metodi di osservazione avevano fino a oggi sempre documentato un calo nella presenza di coccolitoforidi fossili in corrispondenza di eventi di riscaldamento globale del passato. Suggerendo che i cambiamenti climatici e la conseguente acidificazione degli oceani avessero gravemente condizionato lo sviluppo di questo plancton negli intervalli geologici presi in considerazione. Attraverso l’uso del microscopio elettronico a scansione, la loro presenza è stata ora documentata da microscopiche impronte (“15 volte più piccole dello spessore di un capello“) rinvenute su pollini e altre sostanze organiche fossilizzate nei fondali. “Testimoniano che anche durante intervalli di riscaldamento globale del passato, i coccolitoforidi proliferavano nell’oceano“, spiega Silvia Danise.

I classici metodi di osservazione avevano fino a oggi sempre documentato un calo nella presenza di coccolitoforidi fossili in corrispondenza di eventi di riscaldamento globale del passato. Suggerendo che i cambiamenti climatici e la conseguente acidificazione degli oceani avessero gravemente condizionato lo sviluppo di questo plancton negli intervalli geologici presi in considerazione. Attraverso l’uso del microscopio elettronico a scansione, la loro presenza è stata ora documentata da microscopiche impronte (“15 volte più piccole dello spessore di un capello“) rinvenute su pollini e altre sostanze organiche fossilizzate nei fondali. “Testimoniano che anche durante intervalli di riscaldamento globale del passato, i coccolitoforidi proliferavano nell’oceano“, spiega Silvia Danise.

Professoressa, possiamo dire che la paleontologia può aiutarci a comprendere come anche il nanoplancton di oggi possa resistere o meno a cambiamenti climatici importanti?

“Sicuramente abbiamo una prova che, almeno nel passato, il nanoplancton è stato più resiliente di quanto si credesse. Non significa che gli oceani risponderanno bene al riscaldamento climatico. Ma è un elemento che apre nuove discussioni. Del resto, gli esperimenti dei biologi che hanno provato a misurare in laboratorio la resistenza del nanoplancton sottoponendoli a particolari temperature o condizioni di pH non arrivano a risultati unanimi”.

Certo, non è semplice paragonare i cambiamenti climatici del passato a quelli attuali.

“Questa è una premessa importante. E non tanto perché i processi siano molto diversi, parliamo sempre di riscaldamento globale e aumento di CO2. A cambiare però è la scala temporale. I processi che studiamo da paleontologi avvengono in centinaia di migliaia di anni. Quando facciamo previsioni sul futuro del pianeta parliamo di decine, o al massimo centinaia, di anni. Serve cautela insomma”.

Quale potrebbe essere allora un prossimo passo per avvicinarci a ipotizzare il futuro dei nostri oceani partendo dai risultati di questa ricerca?

Quale potrebbe essere allora un prossimo passo per avvicinarci a ipotizzare il futuro dei nostri oceani partendo dai risultati di questa ricerca?

“Uno step successivo può essere andare a studiare eventi di global warming più recenti. Noi abbiamo osservato tre momenti di riscaldamento del pianeta nel Giurassico e nel Cretaceo. Ma la Terra era più calda di oggi anche ‘solo’ 3 milioni di anni fa: studiare periodi più vicini, oltre che con una fauna più simile alla nostra, può restituire informazioni più dettagliate. Il tutto utilizzando le stesse tecniche della nostra ricerca”.

A proposito di tecniche. Come avete scoperto la presenza di plancton fossile in un intervallo di tempo geologico in cui si credeva fosse assente?

“È accaduto in modo fortuito. Il primo autore della ricerca non si occupa di plancton. Ma di pollini. Mentre osservava al microscopio elettronico dei granuli di polline fossile ha notato sulla loro superficie delle impronte particolari, che poi abbiamo riconosciuto come i segni lasciati dalle placchette calcaree che costituiscono i coccolitoforidi. Dei fossili ‘fantasma’ insomma”.

Che teoricamente non dovevano esserci, visto che non sono mai stati rintracciati in quei sedimenti fossili.

“Esatto. Si è sempre pensato che l’assenza di fossili fosse dovuta all’assenza stessa degli organismi, che verosimilmente non sarebbero riusciti a calcificare il proprio guscio a causa dall’acidità elevata degli oceani. E invece i plancton c’erano. A mancare sono soltanto i loro esoscheletri fossili, deteriorati troppo presto per essere conservati come fossili nella roccia, ma non prima di lasciare una traccia su altri resti di materia organica in diverse parti del mondo”.

Qual è il risultato più importante per lei?

“Dal punto di vista della ricerca è importante ricordarsi che interpretare i dati in modo nuovo può sempre portarci a un cambio di paradigma. Io spero che, leggendo questa ricerca, qualche collega abbia magari lo spunto per riprendere in mano un lavoro o un risultato, e abbia lo spunto per provare a reinterpretarlo”.

I classici metodi di osservazione avevano fino a oggi sempre documentato un calo nella presenza di coccolitoforidi fossili in corrispondenza di eventi di riscaldamento globale del passato. Suggerendo che i cambiamenti climatici e la conseguente acidificazione degli oceani avessero gravemente condizionato lo sviluppo di questo plancton negli intervalli geologici presi in considerazione. Attraverso l’uso del microscopio elettronico a scansione, la loro presenza è stata ora documentata da microscopiche impronte (“15 volte più piccole dello spessore di un capello“) rinvenute su pollini e altre sostanze organiche fossilizzate nei fondali. “Testimoniano che anche durante intervalli di riscaldamento globale del passato, i coccolitoforidi proliferavano nell’oceano“, spiega Silvia Danise.

I classici metodi di osservazione avevano fino a oggi sempre documentato un calo nella presenza di coccolitoforidi fossili in corrispondenza di eventi di riscaldamento globale del passato. Suggerendo che i cambiamenti climatici e la conseguente acidificazione degli oceani avessero gravemente condizionato lo sviluppo di questo plancton negli intervalli geologici presi in considerazione. Attraverso l’uso del microscopio elettronico a scansione, la loro presenza è stata ora documentata da microscopiche impronte (“15 volte più piccole dello spessore di un capello“) rinvenute su pollini e altre sostanze organiche fossilizzate nei fondali. “Testimoniano che anche durante intervalli di riscaldamento globale del passato, i coccolitoforidi proliferavano nell’oceano“, spiega Silvia Danise. Quale potrebbe essere allora un prossimo passo per avvicinarci a ipotizzare il futuro dei nostri oceani partendo dai risultati di questa ricerca?

Quale potrebbe essere allora un prossimo passo per avvicinarci a ipotizzare il futuro dei nostri oceani partendo dai risultati di questa ricerca?