Idroelettrico, aziende pronte a investire 15 mld. Ma nodo concessioni va sciolto

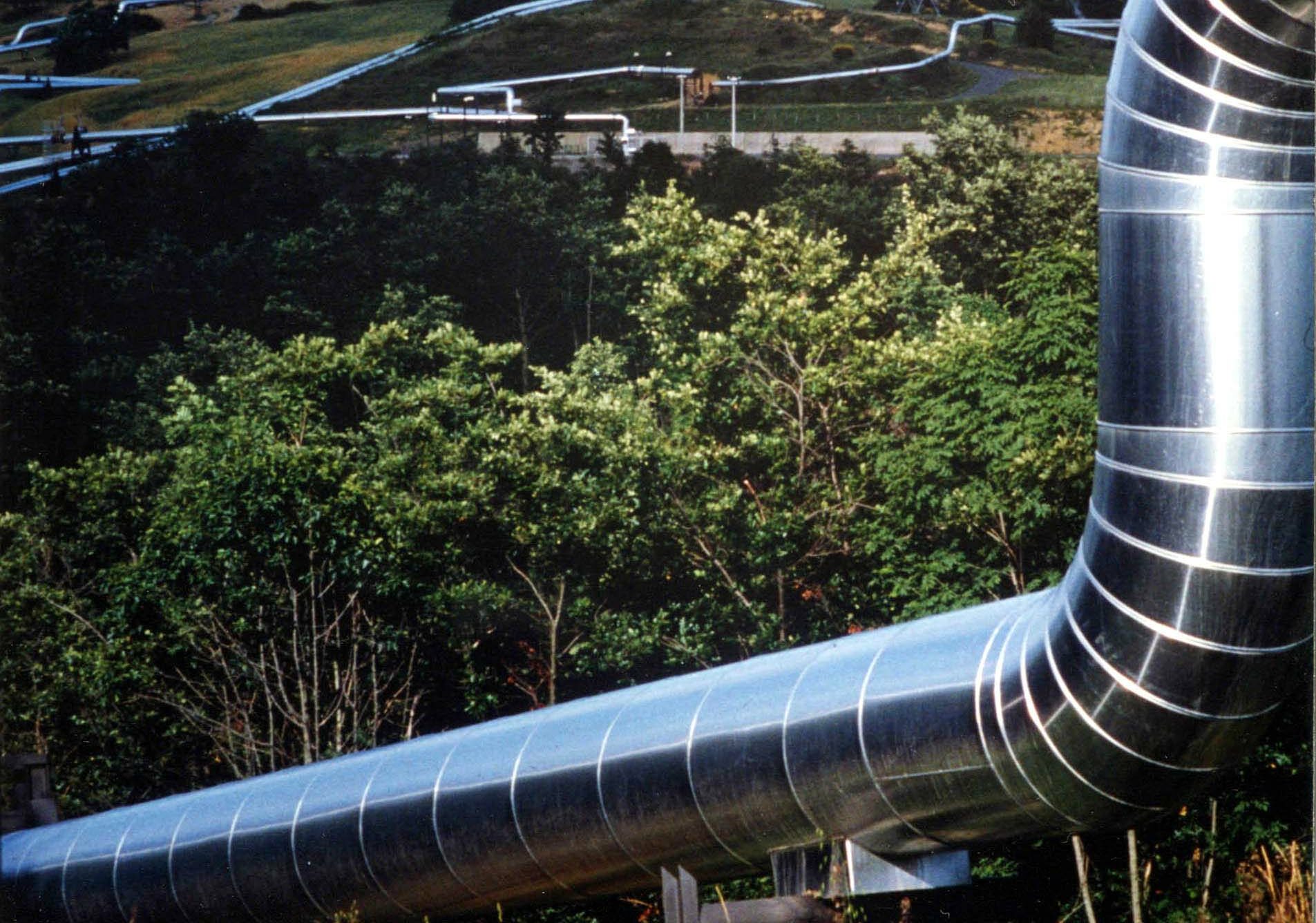

La sfida dell’energia passa soprattutto dallo sviluppo delle rinnovabili. In questo scenario l’idroelettrico assume un ruolo centrale, anzi, diventa “eccellenza nazionale”, come la Elettricità Futura, che elenca dati molto significativi: nel 2023 gli oltre 4.800 impianti presenti hanno prodotto più di 40 TWh di energia, che equivalgono al fabbisogno di 15 milioni di famiglie italiane, coprendo il 35% dell’energia elettrica prodotta da rinnovabili e impiegando direttamente e indirettamente circa 12mila lavoratori altamente specializzati, in forma diretta e nell’indotto.

“L’Idroelettrico è un tuffo nella lungimiranza”, dice il presidente di Ef, Gianni Vittorio Armani. “Una risorsa su cui contiamo da oltre 150 anni, fondamentale per la sicurezza del sistema. Oggi copre il 35% dell’energia rinnovabile prodotta in Italia e sono 12mila le persone impiegate nel settore”, spiega. Sottolineando che si tratta di “un asset prezioso su cui le aziende del settore sono pronte a mettere in campo investimenti fino a 15 miliardi, anche per la digitalizzazione. Sono impianti che si integrano perfettamente con il territorio e la loro crescita accelera la graduale sostituzione del gas nel mix energetico”. Dunque, mette in luce ancora Armani, “il futuro dell’Idroelettrico vede più flessibilità e capacità di accumulo, e anche un ruolo sempre maggiore per contrastare il cambiamento climatico”. Dal convegno di Elettricità Futura emerge chiaramente come questa fonte sia fondamentale per la sicurezza della rete, grazie al ruolo di equilibratore del sistema elettrico, bilanciando al contempo la produzione di fonti meno programmabili. Inoltre, i bacini idroelettrici contribuiscono a una gestione ottimale dell’acqua anche in caso di siccità o piene.

“Nel processo di decarbonizzazione bisogna fare leva sulla crescita delle rinnovabili – dice il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto -. Per fare questo bisogna riutilizzare nel modo più efficace gli invasi che abbiamo e ammodernare le strutture storiche”. Un tema toccato anche dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo intervento: “Occorre tenere conto dei potenziali elementi di criticità, come la corretta gestione dei corpi idrici, la conservazione della biodiversità e la riqualificazione degli impianti più vecchi. Sotto quest’ultimo profilo – avverte la terza carica dello Stato – pesa il fatto che più del 50% della capacità installata in Italia supera i 50 anni di vita e che quasi 11,5 gigawatt di potenza installata risalgono a prima del 1960”.

Sull’idroelettrico il governo è al lavoro per sciogliere il nodo delle concessioni, anche perché il complesso delle operazioni collegate, stima ancora Ef, può avere ricadute fino a 20 miliardi di euro. Ma “il patrimonio nazionale oggi è a rischio perché esposto a una concorrenza non ad armi pari”, sottolinea l’associazione. Se a livello europeo la chiusura della procedura di infrazione lasciato agli Stati membri la libertà di regolare il settore, nel nostro Paese le concessioni sono quasi tutte scadute o in scadenza, da rimettere a gara, mentre altrove le concessioni sono illimitate o di durata molto superiore. C’è però il vincolo del Pnrr, legato ai criteri accettati dall’Italia con il decreto Concorrenza del 2022 che servì a ottenere i soldi della terza rata. “Sostanzialmente ora si tratta di lavorare per superare questo e arrivare a modelli di rinnovo, che qualcuno chiama proroga mentre io dico ‘rinnovo contrattato’ col soggetto che ha la titolarità, in questo caso le Regioni”, chiarisce Pichetto. Indicando la strada che persegue il governo: “Mantenere in mani nazionali gli impianti”.