Plastica, mascherine e cotton fioc: così Legambiente ripulisce le spiagge

Le spiagge italiane? Sono sporche, senza distinzioni geografiche e con la costante di una tendenza all’aumento della quantità di rifiuti. Che, comunque, non rappresentano l’unica problematica per le nostre coste ma – come emerge dai risultati dell’indagine ‘Mare Monstrum’ firmata da Legambiente – sono in compagnia dell’insidioso diffondersi di scarichi illegali di liquami e dell’aggressivo abusivismo edilizio ‘vista mare’. Senza calcolare gli effetti prodotti dalla pandemia che ha ‘popolato’ le spiagge di dispositivi di sicurezza come mascherine e guanti.

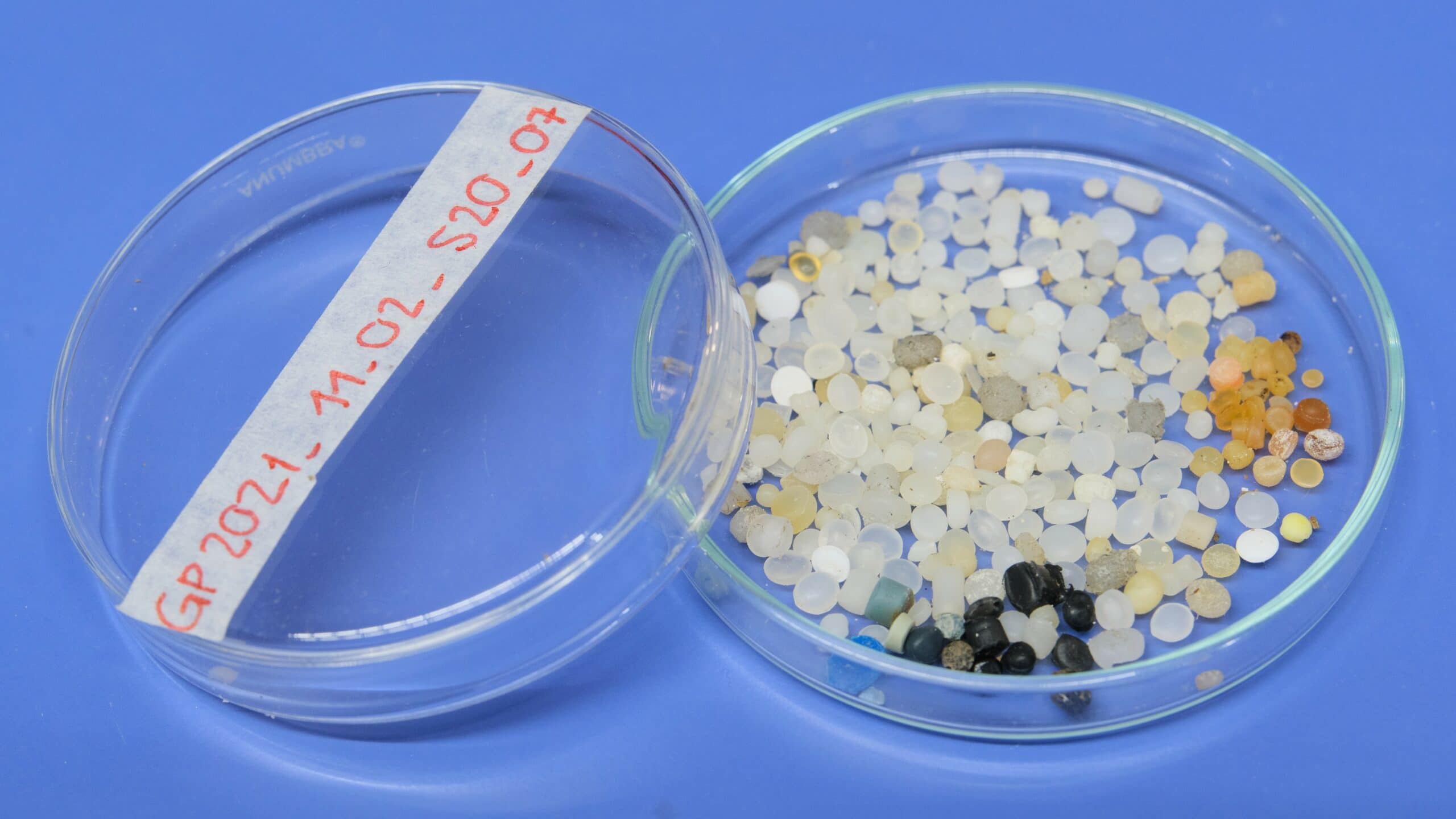

“Legambiente si occupa di pulizia delle spiagge fin dal 2014, e lo fa in un’ottica di citizen science, ossia coinvolgendo direttamente le persone perché si prendano cura con impegno del pianeta”, racconta a GEA Stefania di Vito, Ufficio Scientifico di Legambiente. “Attraverso la recente indagine Beach Litter è stato effettuato un monitoraggio accurato dei litorali italiani applicando un protocollo comune messo a punto da Ministero dell’Ambiente e basato sulla valutazione di 11 parametri, tra i quali rientra anche la presenza di rifiuti marini. Degli oltre 44mila rifiuti censiti nell’indagine svolta quest’anno la plastica ha rappresentato il materiale di composizione dominante, costituendo oltre l’80% degli oggetti rinvenuti”, aggiunge.

Proprio sugli oggetti in plastica – dalle stoviglie usa e getta per arrivare ai cotton fioc – è necessario intervenire. Ad esempio, agire in maniera mirata sulla riduzione della plastica monouso permetterebbe di limitare considerevolmente la portata del problema, diminuendo una parte importante dei rifiuti. In questa direzione si inserisce la direttiva europea Single Use Plastics, che contempla anche il ripensamento del design degli oggetti: ne costituisce un modello la produzione di tappi che restano attaccati per un lembo al collo delle bottiglie. Per attutire invece l’impatto dei mozziconi – ne vengono abbandonati nelle spiagge 5 milioni ogni giorno – è stato incentivato il coinvolgimento dei produttori di sigarette nelle attività di raccolta e smaltimento.

Ma che fine fanno poi i rifiuti raccolti? Una domanda che non può restare sospesa nell’aria: “Ci sono alcuni progetti sperimentali per il recupero della plastica – racconta di Vito –. Tuttavia soltanto una minima parte, quella che non ha subito eccessive degradazioni, può essere riutilizzata e avere una seconda vita. Non si tratta di una filiera strutturata in quanto il materiale risulta spesso danneggiato in maniera importante”.

La presenza di plastica e microplastica è un pericolo per gli organismi marini sotto diversi versanti: intrappolamento, ingestione, soffocamento e rilascio di sostanze tossiche come additivi e composti persistenti che si insinuano nei tessuti delle specie ittiche causando problematiche in tutta la filiera trofica. “A questo proposito – dichiara di Vito – Legambiente sta seguendo un progetto di studio in collaborazione con i dipartimenti di Ecologia ed Ecotossicologia dell’Università di Siena per approfondire l’impatto delle microplastiche in mare”.

Come si diceva, ad aggravare la situazione, complici gli ultimi anni di pandemia, le spiagge italiane e di tutto il mondo si sono ‘sporcate’ dei rifiuti legati all’emergenza sanitaria, come mascherine e guanti. Tanto che i dispositivi di sicurezza individuale sono presenti in quasi la metà delle spiagge censite dall’iniziativa ‘Clean up the Med’ svoltasi lo scorso maggio: i quantitativi maggiori sono stati rinvenuti in Grecia, seguita da Algeria, Croazia, Libano e Spagna.