La pelle può assorbire le sostanze tossiche delle microplastiche attraverso il sudore

Le sostanze chimiche tossiche utilizzate per i materiali plastici ignifughi possono essere assorbite dal corpo attraverso la pelle, a causa del contatto con le microplastiche. Lo rivela uno studio della University of Birmingham, che offre la prima prova sperimentale che le sostanze chimiche presenti come additivi nelle microplastiche possono penetrare nel sudore umano e quindi essere assorbite dal flusso sanguigno attraverso la pelle.

Molte sostanze chimiche utilizzate come ritardanti di fiamma e plastificanti sono già state vietate, a causa dell’evidenza di effetti negativi sulla salute, tra cui danni al fegato o al sistema nervoso, cancro e rischi per la salute riproduttiva. Tuttavia, sono ancora presenti nell’ambiente in vecchi apparecchi elettronici, mobili, tappeti e materiali da costruzione.

Sebbene i danni causati dalle microplastiche non siano ancora del tutto noti, cresce la preoccupazione per il loro ruolo di ‘vettori’ nell’esposizione umana a sostanze chimiche tossiche. In uno studio pubblicato l’anno scorso, il team di ricerca ha dimostrato che le sostanze chimiche sono rilasciate dalle microplastiche nel sudore umano. Lo studio attuale dimostra ora che queste sostanze chimiche possono essere assorbite anche dal sudore attraverso la barriera cutanea fino all’organismo.

Nei loro esperimenti, il team ha utilizzato innovativi modelli di pelle umana in 3D in alternativa agli animali da laboratorio e ai tessuti umani prelevati. I modelli sono stati esposti per un periodo di 24 ore a due forme comuni di microplastiche contenenti eteri di difenile polibromurato (PBDE), un gruppo chimico comunemente usato per ritardare la fiamma delle plastiche. I risultati, pubblicati su Environment International, hanno mostrato che fino all’8% della sostanza chimica esposta poteva essere assorbita dalla pelle, soprattutto se molto sudata. Lo studio fornisce la prima prova sperimentale di come questo processo contribuisca ai livelli di sostanze chimiche tossiche presenti nell’organismo.

Come spiega Ovokeroye Abafe, che ha condotto la ricerca, “le microplastiche sono ovunque nell’ambiente eppure sappiamo ancora relativamente poco dei problemi di salute che possono causare. La nostra ricerca dimostra che esse svolgono il ruolo di ‘vettori’ di sostanze chimiche nocive, che possono entrare nel nostro flusso sanguigno attraverso la pelle. Queste sostanze chimiche sono persistenti, quindi con un’esposizione continua o regolare ad esse, ci sarà un accumulo graduale fino al punto in cui inizieranno a causare danni”.

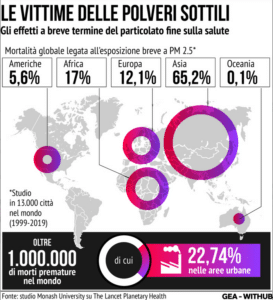

Secondo lo studio in Asia si è verificato il 65,2% della mortalità globale dovuta all’esposizione a breve termine al PM2,5, in Africa il 17%, in Europa il 12,1%, in America il 5,6%, in Oceania lo 0,1%. La mortalità è stata maggiore nelle aree affollate e altamente inquinate dell’Asia orientale, dell’Asia meridionale e dell’Africa occidentale, con una frazione di decessi attribuibili all’esposizione a breve termine al PM2,5 nell’Asia orientale superiore di oltre il 50% rispetto alla media globale.

Secondo lo studio in Asia si è verificato il 65,2% della mortalità globale dovuta all’esposizione a breve termine al PM2,5, in Africa il 17%, in Europa il 12,1%, in America il 5,6%, in Oceania lo 0,1%. La mortalità è stata maggiore nelle aree affollate e altamente inquinate dell’Asia orientale, dell’Asia meridionale e dell’Africa occidentale, con una frazione di decessi attribuibili all’esposizione a breve termine al PM2,5 nell’Asia orientale superiore di oltre il 50% rispetto alla media globale.