A rischio dissesto idrogeologico 94,5% dei Comuni italiani. Ciciliano: “Serve cultura della prevenzione”

Nel 2024, il 94,5% dei comuni italiani era a rischio frana, alluvione, erosione costiera o valanghe, ma migliora la situazione delle spiagge italiane: sul fronte dell’erosione costiera risultano più i tratti in avanzamento (+ 30 Km) che quelli in erosione, mentre aumenta del 15% la superficie del territorio italiano a pericolosità per frane. E’ quanto emerso dal quarto Rapporto Ispra sul ‘Dissesto idrogeologico in Italia’ – Edizione 2024 – il lavoro triennale dell’Istituto presentato questa mattina a Roma presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Aumenta quindi il terreno a rischio frane, che in Italia passa dai 55.400 km² del 2021 ai 69.500 km² del 2024, pari al 23% del territorio nazionale. Gli incrementi più significativi si rilevano nella Provincia Autonoma di Bolzano (+ 61,2%), Toscana (+ 52,8%), Sardegna (+ 29,4%), Sicilia (+20,2%) e sono dovuti principalmente a studi di maggior dettaglio effettuati dalle Autorità di bacino distrettuali e dalle Province autonome. Le aree classificate a maggiore pericolosità (elevata P3 e molto elevata P4) dall’8,7% passano al 9,5% del territorio nazionale.

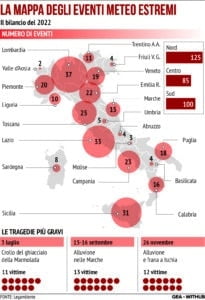

“Abbiamo improntato in questa direzione molti fondi – sostiene Vannia Gava, viceministra dell’ambiente e della sicurezza energetica – la politica deve accompagnare questi interventi”. Il triennio 2022-2024 è stato segnato infatti da eventi idro-meteorologici di eccezionale intensità: le esondazioni diffuse lungo le aste fluviali principali e secondarie nelle Marche del settembre 2022, le colate rapide di fango e detrito nell’isola di Ischia nel novembre 2022 con 12 morti, le alluvioni in Emilia-Romagna nel maggio 2023, con danni stimati in 8,6 miliardi di euro, le intense precipitazioni in Valle d’Aosta e Piemonte settentrionale nel giugno 2024, con effetti significativi in termini di esondazioni e colate detritiche.

I cambiamenti climatici stanno determinando un incremento della frequenza delle piogge intense e concentrate, con conseguente aumento delle frane superficiali, delle colate rapide di fango e detriti, delle alluvioni, incluse le flash flood (piene rapide e improvvise), amplificando il rischio con impatti anche su territori storicamente meno esposti.

L’Italia si conferma tra i Paesi europei più esposti al rischio frane. Secondo i dati aggiornati dell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (Iffi), realizzato da Ispra in collaborazione con Regioni, Province autonome e le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (Arpa), al 2024 sono oltre 636.000 le frane censite sul territorio nazionale. Un dato importante, se si considera che circa il 28% di questi fenomeni è caratterizzato da una dinamica estremamente rapida e da un elevato potenziale distruttivo, con conseguenze spesso drammatiche, inclusa la perdita di vite umane.

Nel 2024 la popolazione a rischio frane in Italia è complessivamente pari a 5,7 milioni di abitanti, di cui 1,28 milioni residenti in aree a maggiore pericolosità (P3 e P4), pari al 2,2% della popolazione totale. Oltre 582 mila famiglie, 742.000 edifici, quasi 75.000 unità locali di impresa e 14.000 beni culturali sono esposti a rischio nelle aree a maggiore pericolosità da frana. Sul fronte delle alluvioni, il Rapporto descrive le attività del terzo ciclo di gestione (2022-2027) della Direttiva Alluvioni che porteranno all’aggiornamento, previsto per il 2026, delle mappe di pericolosità e rischio alluvioni.

Sull’erosione costiera, oltre 1.890 km di spiagge hanno subito cambiamenti significativi tra il 2006 e il 2020, con alterazioni dell’assetto della linea di riva superiori a 5 m, pari a circa il 23% dell’intera costa italiana, ovvero al 56% delle sole spiagge, con 965 km che risultano in avanzamento e 934 km in erosione. Si segnala quindi un’inversione di rotta ed una prevalenza della lunghezza dei tratti di costa in avanzamento su quelli in erosione di circa 30 km. Seppur non riscontrabile in tutte le regioni, è da considerarsi quale probabile effetto dei numerosi e continui sforzi compiuti negli anni per mitigare il dissesto costiero con interventi di ripascimento e opere di protezione.

Sul fronte delle valanghe, la superficie potenzialmente soggetta a fenomeni valanghivi è di 9.283 km², pari al 13,8% del territorio montano sopra gli 800 metri di quota. Per la prima volta Ispra realizza una cartografia armonizzata nazionale grazie al contributo di Aineva, del Servizio Meteomont dei Carabinieri, e delle Regioni e Arpa competenti. A supporto delle politiche di prevenzione e intervento, Ispra gestisce due strumenti chiave: IdroGeo, la piattaforma pubblica e open data per la consultazione delle mappe e dei dati aggiornati sul dissesto e ReNDiS, il Repertorio nazionale degli interventi finanziati per la difesa del suolo. Il nuovo assistente virtuale di IdroGeo, basato sull’Intelligenza Artificiale, dialoga con l’utente, fornendo informazioni e rispondendo a domande sul dissesto idrogeologico. In base ai dati del Repertorio ReNDiS, aggiornati al dicembre 2024, sono quasi 26.000 gli interventi censiti negli ultimi 25 anni, per un finanziamento totale di 19,2 miliardi di euro.

Il segreto per vincere la battaglia, sostiene Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile, è portare avanti “cultura del territorio e prevenzione. Chi vive a Ischia – spiega – deve sapere che il suo rischio è diverso da chi abita a Cortina d’Ampezzo. Solo così riusciamo a costruire comunità resilienti sin dall’inizio. Altrimenti l’alternativa è spopolare il territorio”.

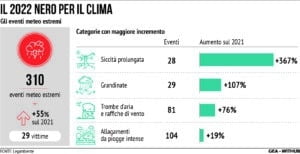

soprattutto il centro nord. Nei primi sette mesi dell’anno, le piogge sono diminuite del 46% rispetto alla media degli ultimi trent’anni. Cruciale la prima parte dell’anno con cinque mesi consecutivi gravemente siccitosi, e un’anomalia, da gennaio a giugno, pari a – 44% di piogge, equivalente a circa 35 miliardi di metri cubi di acqua in meno del normale. In crescente difficoltà i fiumi, come il Po che al Ponte della Becca (PV) risultava con un livello idrometrico di -3 metri, e i grandi laghi con percentuali di riempimento dal 15% dell’Iseo, al 18% di quello di Como fino al 24% del Maggiore. In autunno è peggiorata la situazione delle regioni del centro, soprattutto in Umbria e Lazio. Nel primo caso il deficit pluviometrico si è attestato sul 40%, il lago Trasimeno ha raggiunto un livello ben inferiore alla soglia critica, con -1,54 metri. Nel Lazio, il lago di Bracciano è sceso a -1,38 metri rispetto allo zero idrometrico. Gravi le conseguenze per l’agricoltura e per gli habitat naturali. L’11% delle aziende agricole si è ritrovata in una situazione talmente critica da portare alla cessazione dell’attività. In molte aree urbane si sono dovute imporre restrizioni all’uso dell’acqua. La siccità ha causato la perdita di produzione di energia, in particolare da idroelettrico. Nonostante i dati di Terna relativi ad aprile abbiano evidenziato un record assoluto di energia prodotta da fonti rinnovabili, è mancato all’appello l’idroelettrico. La produzione di energia da questa fonte, infatti, segnava -41% per effetto delle scarse precipitazioni, che hanno portato per mesi i livelli di riempimento degli invasi prossimi ai valori minimi registrati negli ultimi 50 anni. A dicembre, il livello del Po è rimasto inferiore alla media degli ultimi 20 anni ed a preoccupare è soprattutto la situazione delle falde, con livelli tra il 35 ed il 50% in meno della media mensile.

soprattutto il centro nord. Nei primi sette mesi dell’anno, le piogge sono diminuite del 46% rispetto alla media degli ultimi trent’anni. Cruciale la prima parte dell’anno con cinque mesi consecutivi gravemente siccitosi, e un’anomalia, da gennaio a giugno, pari a – 44% di piogge, equivalente a circa 35 miliardi di metri cubi di acqua in meno del normale. In crescente difficoltà i fiumi, come il Po che al Ponte della Becca (PV) risultava con un livello idrometrico di -3 metri, e i grandi laghi con percentuali di riempimento dal 15% dell’Iseo, al 18% di quello di Como fino al 24% del Maggiore. In autunno è peggiorata la situazione delle regioni del centro, soprattutto in Umbria e Lazio. Nel primo caso il deficit pluviometrico si è attestato sul 40%, il lago Trasimeno ha raggiunto un livello ben inferiore alla soglia critica, con -1,54 metri. Nel Lazio, il lago di Bracciano è sceso a -1,38 metri rispetto allo zero idrometrico. Gravi le conseguenze per l’agricoltura e per gli habitat naturali. L’11% delle aziende agricole si è ritrovata in una situazione talmente critica da portare alla cessazione dell’attività. In molte aree urbane si sono dovute imporre restrizioni all’uso dell’acqua. La siccità ha causato la perdita di produzione di energia, in particolare da idroelettrico. Nonostante i dati di Terna relativi ad aprile abbiano evidenziato un record assoluto di energia prodotta da fonti rinnovabili, è mancato all’appello l’idroelettrico. La produzione di energia da questa fonte, infatti, segnava -41% per effetto delle scarse precipitazioni, che hanno portato per mesi i livelli di riempimento degli invasi prossimi ai valori minimi registrati negli ultimi 50 anni. A dicembre, il livello del Po è rimasto inferiore alla media degli ultimi 20 anni ed a preoccupare è soprattutto la situazione delle falde, con livelli tra il 35 ed il 50% in meno della media mensile. Si sono registrate temperature eccezionali già da maggio con punte di 36,1°C a Firenze, 35,6°C a Grosseto, 34°C a Pisa e 32,8°C a Genova. Ma anche a Ustica con 33,4°C e Torino con 29,2°C. Il mese di giugno ha visto un’anomalia della temperatura media di +3,3°C se consideriamo l’Italia nel suo insieme, con punte di 41,2°C a Guidonia Montecelio (RM), 40°C a Prato, Firenze, Viterbo e Roma. A luglio record per le città lombarde: a Brescia e Cremona si sono registrati 39,5°C, a Pavia 38,9°C e a Milano 38,5°C. Ad agosto i termometri hanno segnato tra i 40 e i 45°C a Palermo, Catania e Reggio Calabria, mentre a Bari si è arrivati a 39°C. Questi livelli di caldo eccezionale, prolungati per settimane e mesi in gran parte del Paese, hanno portato a gravi conseguenze sulla salute umana. L’ondata di calore che ha impattato più duramente è stata quella della seconda metà di luglio, con un aumento di mortalità che ha raggiunto, stando ai dati di Ministero della Salute e Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, il 36% in tutte le aree del Paese, ma in particolare in alcune città del nord. Tra le città maggiormente colpite Torino che ha visto un eccesso di mortalità pari a +70%, a cui segue Campobasso (+69%), poi Bari (+60%), Bolzano (+59%), Milano e Genova (+49%), Viterbo (+48%), Firenze (+43%), Catania (+42%). Solo nel 2022 sono stati oltre 2.300 i decessi in Italia dovuti alle ondate di calore, secondo le analisi del ministero della Salute e Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, in crescita rispetto ai 1.472 del 2021 e ai 685 del 2020.

Si sono registrate temperature eccezionali già da maggio con punte di 36,1°C a Firenze, 35,6°C a Grosseto, 34°C a Pisa e 32,8°C a Genova. Ma anche a Ustica con 33,4°C e Torino con 29,2°C. Il mese di giugno ha visto un’anomalia della temperatura media di +3,3°C se consideriamo l’Italia nel suo insieme, con punte di 41,2°C a Guidonia Montecelio (RM), 40°C a Prato, Firenze, Viterbo e Roma. A luglio record per le città lombarde: a Brescia e Cremona si sono registrati 39,5°C, a Pavia 38,9°C e a Milano 38,5°C. Ad agosto i termometri hanno segnato tra i 40 e i 45°C a Palermo, Catania e Reggio Calabria, mentre a Bari si è arrivati a 39°C. Questi livelli di caldo eccezionale, prolungati per settimane e mesi in gran parte del Paese, hanno portato a gravi conseguenze sulla salute umana. L’ondata di calore che ha impattato più duramente è stata quella della seconda metà di luglio, con un aumento di mortalità che ha raggiunto, stando ai dati di Ministero della Salute e Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, il 36% in tutte le aree del Paese, ma in particolare in alcune città del nord. Tra le città maggiormente colpite Torino che ha visto un eccesso di mortalità pari a +70%, a cui segue Campobasso (+69%), poi Bari (+60%), Bolzano (+59%), Milano e Genova (+49%), Viterbo (+48%), Firenze (+43%), Catania (+42%). Solo nel 2022 sono stati oltre 2.300 i decessi in Italia dovuti alle ondate di calore, secondo le analisi del ministero della Salute e Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, in crescita rispetto ai 1.472 del 2021 e ai 685 del 2020.