Microplastiche nelle acque dolci: parte monitoraggio Legambiente-Enea-Arpa

Nei laghi Bracciano e Trasimeno sono presenti microplastiche da frammenti di rifiuti, polistirolo e pellet. Lo rilevano i dati del progetto Blue Lakes di Legambiente, in collaborazione con Enea e Arpa. Il problema dell’inquinamento delle acque dolci è diffuso, ma ancora non abbastanza affrontato.

“Abbiamo iniziato a monitorare le microplastiche nei laghi nel 2016, venivamo da un monitoraggio in mare e ci siamo resi conto che mancava informazione sull’inquinamento delle acque interne, questa era a nostro avviso una carenza enorme“, spiega Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, presentando il progetto a Piediluco, lago rientrato recentemente nel monitoraggio. “Con Enea abbiamo iniziato a fare una prima sperimentazione sul lago di Garda, poi abbiamo capito che serviva un’azione più strutturata da qui nasce Blue Lakes”.

Il progetto è articolato: affronta l’emergenza ambientale mirando a prevenire e ridurre la presenza delle microplastiche nei laghi attraverso un approccio integrato che rafforza la governance, forma gli addetti ai lavori, aumenta la consapevolezza attraverso attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza. L’obiettivo è sviluppare e condividere metodi standardizzati di monitoraggio.

Nei campioni raccolti nel Bracciano e nel Trasimeno, sono stati rilevati soprattutto frammenti, presenti in tutte le stagioni con valori percentuali dal 90 al 70% sulle microplastiche analizzate. Tra le altre microplastiche, i film (che solitamente derivano dalla decomposizione degli imballaggi) mostrano un aumento percentuale nel periodo primaverile; le fibre (associate solitamente al lavaggio degli indumenti) sono in percentuale inferiore (4%) rispetto alle forme predominanti e non sono presenti nei campioni primaverili. Rimane costante infine la presenza dei filamenti con un valore maggiore pari al 9% nel campionamento invernale.

Dalla caratterizzazione chimica condotta per consentire l’identificazione del polimero che compone ogni particella raccolta è emersa una percentuale predominante di polietilene (PE) e polipropilene (PP) in entrambi i laghi, rispettivamente 50 e 15% nel lago di Bracciano, 70 e 20% nel Trasimeno.

Polietilene e Polipropilene sono tra i materiali più presenti nella nostra vita quotidiana: il primo costituisce il 40% del volume totale della produzione mondiale di materie plastiche, il secondo trova largo impiego come plastica per alimenti, ad esempio per contenitori alimentari rigidi, come i vasetti di yogurt, i bicchierini di plastica per caffè o i tappi delle bottiglie di plastica.

Nel lago di Bracciano è presente una maggiore eterogeneità di polimeri, seppure con valori non superiori al 2%, fatta eccezione per il polietilene tereftalato PET (28%). Diversamente nel Trasimeno il polistirene (PS) è il terzo polimero maggiormente presente con valore pari al 10%, mentre il polivinilcloruro (PVC) anche se presente non supera l’1%.

“Questi dati sulla quantità e tipologia di microplastiche nei corpi idrici lacustri consentono di colmare il gap di conoscenze rispetto ai numerosi studi condotti nei mari e negli oceani in tutto il mondo, di studiare questo fenomeno complesso e ampiamente diffuso e la standardizzazione dei metodi di monitoraggio è fondamentale per confrontare dati, valutare la distribuzione e l’apporto di particelle nella dinamica terra-mare“, sottolinea Maria Sighicelli, ricercatrice del Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali Enea.

L’applicazione di questo protocollo, aggiunge Zampetti, ha richiesto un “continuo adattamento alle diverse condizioni ambientali delle acque interne sottoposte ad una maggiore incidenza di micro e nano-plastiche dovuta alle numerose attività antropiche e alla vicinanza di aree urbanizzate eterogenee“. La sua definizione è molto importante perché, prosegue “ad oggi, se questo inquinamento è monitorato e codificato nelle acque marine, non lo è nei fiumi e nei laghi, dove non solo le microplastiche sono presenti ma spesso si fa un uso importante delle acque ai fini irrigui o idropotabili. Per questo ci auguriamo che il progetto Blue Lakes possa contribuire a dare uno strumento utile di monitoraggio e a rivedere la normativa sui controlli, inserendo anche questo parametro”.

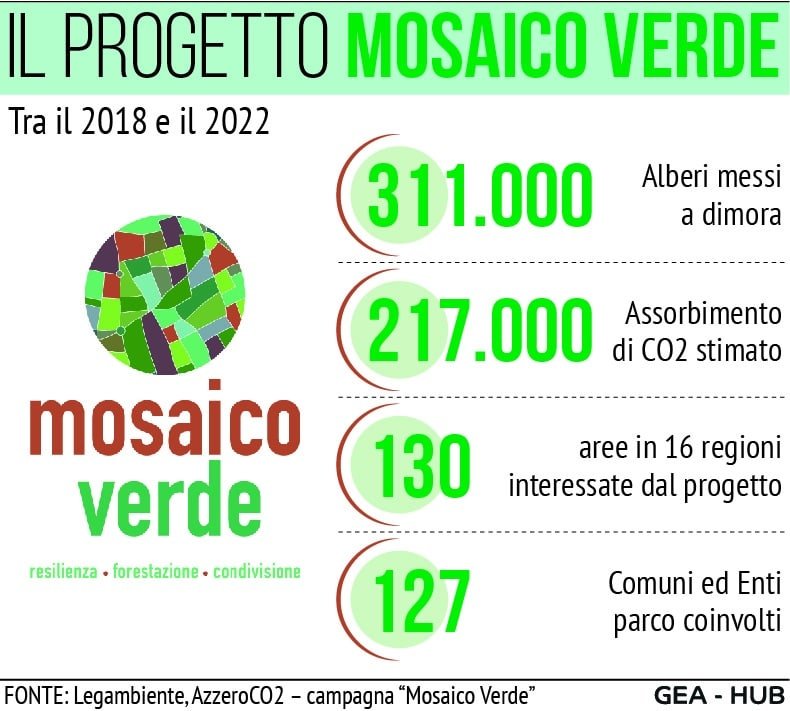

I dati sono stati presentati nel corso dell’evento ‘Nuovi boschi urbani e tutela delle foreste: la ricetta di Mosaico Verde per rendere più verde l’Italia’ che si è svolto a Roma, durante il quale AzzeroCO2 ha illustrato i risultati raggiunti tra il 2018 e il 2022 grazie al lavoro sinergico tra pubblico e privato: 286 gli ettari riqualificati in 130 aree gestite da Comuni e Enti Parco di 16 regioni italiane. Sono 127 i Comuni e gli Enti parco che hanno aderito e oltre 30 quelli in corso di adesione: nella maggior parte dei casi si tratta di realtà pubbliche che, non avendo risorse sufficienti per incrementare le aree verdi o gestire in modo sostenibile quelle esistenti, le hanno rese disponibili all’interno della campagna, dando loro una seconda opportunità.

I dati sono stati presentati nel corso dell’evento ‘Nuovi boschi urbani e tutela delle foreste: la ricetta di Mosaico Verde per rendere più verde l’Italia’ che si è svolto a Roma, durante il quale AzzeroCO2 ha illustrato i risultati raggiunti tra il 2018 e il 2022 grazie al lavoro sinergico tra pubblico e privato: 286 gli ettari riqualificati in 130 aree gestite da Comuni e Enti Parco di 16 regioni italiane. Sono 127 i Comuni e gli Enti parco che hanno aderito e oltre 30 quelli in corso di adesione: nella maggior parte dei casi si tratta di realtà pubbliche che, non avendo risorse sufficienti per incrementare le aree verdi o gestire in modo sostenibile quelle esistenti, le hanno rese disponibili all’interno della campagna, dando loro una seconda opportunità.