Ecco come risparmiare 2,7 miliardi di metri cubi di gas

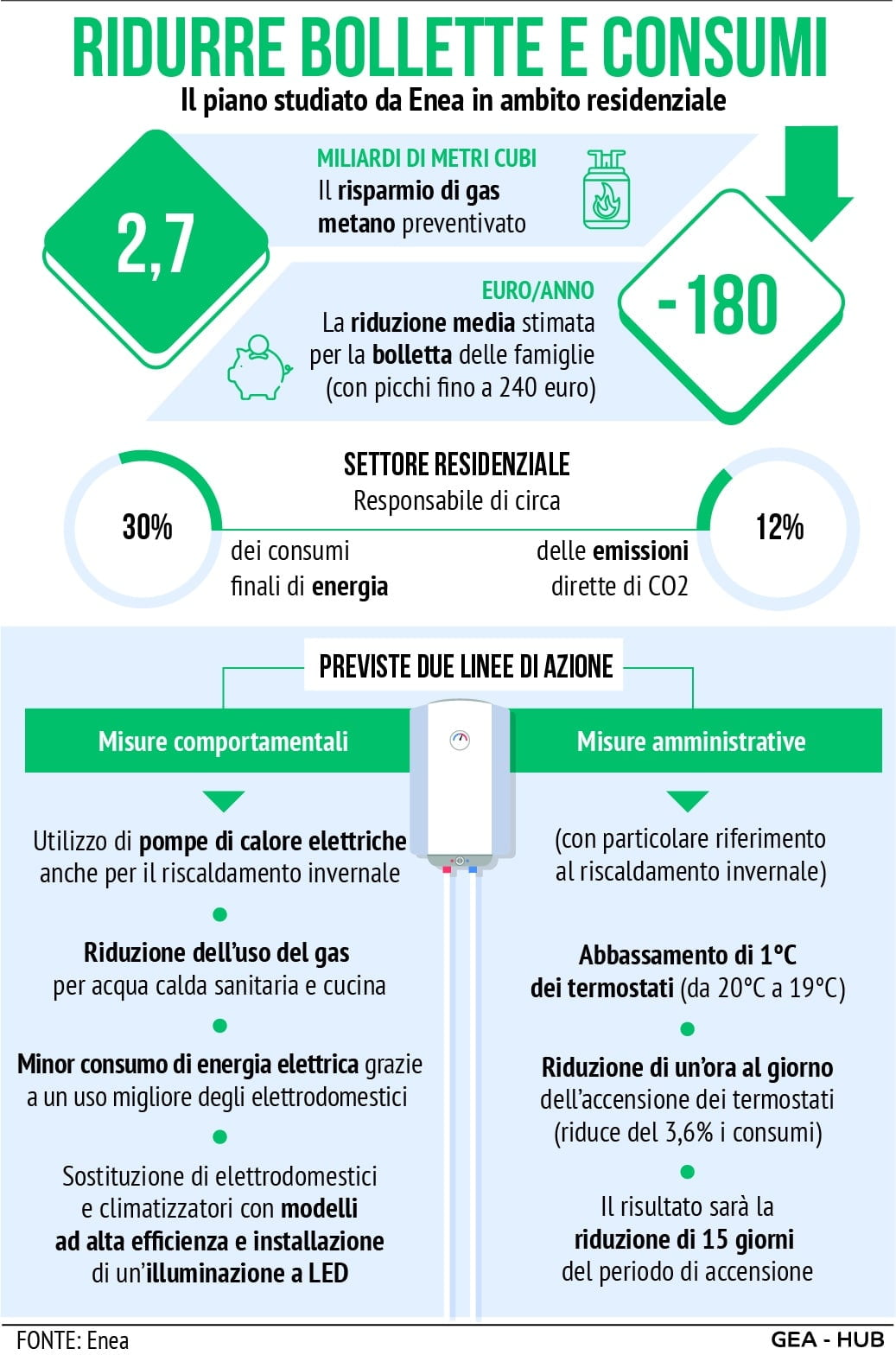

Risparmiare quasi 2,7 miliardi di metri cubi di gas metano e ridurre la bolletta delle famiglie di circa 180 euro/anno, grazie a un insieme di misure nel settore residenziale. È questo in estrema sintesi l’obiettivo dello studio ‘Azioni per la riduzione del fabbisogno nazionale di gas nel settore residenziale’, elaborato dall’ENEA e presentato l’11 luglio dal presidente Gilberto Dialuce nel corso di un evento stampa online al quale hanno partecipato il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, l’amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, il delegato nazionale Energia e Rifiuti dell’ANCI, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini e la direttrice del Dipartimento Efficienza energetica dell’ENEA, Ilaria Bertini.

Lo studio approfondisce due specifiche linee di azione, ovvero misure comportamentali e misure amministrative con particolare riferimento al riscaldamento invernale. In queste ultime rientra l’abbassamento di 1 °C dei termostati, dai 20° abituali a 19° per ottenere un risparmio medio nazionale del combustibile per riscaldamento domestico del 10,7%; inoltre, la riduzione di un’ora al giorno dell’accensione può contribuire ad una diminuzione del 3,6% del consumo. Attuando in contemporanea queste due misure e aggiungendo anche la riduzione di 15 giorni del periodo di accensione, il risparmio può arrivare al 17,5%, pari a circa 2,7 miliardi di metri cubi di gas (1,65 miliardi dalla diminuzione di 1°C e 550 milioni dalla riduzione di un’ora giornaliera). Sul fronte delle bollette, queste proposte possono originare un risparmio complessivo, calcolato ai prezzi attuali, di 178 euro all’anno per famiglia.

“Risparmiare energia è un imperativo e come ENEA vogliamo dare il nostro contributo sul fronte della ricerca, delle tecnologie innovative e della promozione di una cultura sull’uso intelligente di questo bene, senza rinunciare al comfort, in una prospettiva di decarbonizzazione e di progressiva riduzione delle forniture dall’estero già da quest’inverno”, ha sottolineato il presidente Dialuce.

A livello comportamentale, l’utilizzo delle pompe di calore elettriche già installate per il condizionamento estivo anche per il riscaldamento invernale, la riduzione dell’uso del gas per acqua calda sanitaria e cucina, il minor consumo di energia elettrica grazie a un uso migliore degli elettrodomestici possono portare ad un risparmio di 3,6 miliardi di metri cubi/anno. Ulteriori 0,4 miliardi possono essere risparmiati con la sostituzione di elettrodomestici e climatizzatori con modelli ad alta efficienza e l’installazione di un’illuminazione a LED.

“La tempestiva adozione delle misure indicate nello studio – ha aggiunto Dialuce – anche scontando un fattore di riduzione degli effetti dovuti alla difficoltà di controllare nei riscaldamenti non centralizzati, potrebbe inoltre consentire di ridurre la pressione sugli stoccaggi di modulazione del gas per il prossimo inverno, per riempire i quali, almeno al 90% entro ottobre, il Governo ha adottato misure straordinarie”, ha aggiunto Dialuce. Lo studio ENEA, come ha ricordato il presidente, è partito dal settore residenziale, responsabile di circa il 30% dei consumi finali di energia e del 12% delle emissioni dirette di CO2, “ma è prevista l’estensione anche al terziario, con l’accortezza di distinguere i consumi delle utenze alle quali non applicare le misure, come ospedali e scuole“.

“Gli interventi comportamentali, che dipendono da scelte del cittadino andrebbero supportati con campagne di informazione e comunicazione mirate, sottolineando che, adottando comportamenti più virtuosi, i vantaggi economici possono arrivare fino a 240 euro all’anno per famiglia”, ha spiegato la direttrice del Dipartimento Efficienza energetica dell’ENEA, Ilaria Bertini. Se anche solo la metà delle famiglie adottasse le misure che non richiedono spese iniziali, si potrebbe arrivare già dal prossimo inverno a un risparmio di 1,8 miliardi di metri cubi di gas. Ma non solo. “È necessario – ha detto – accrescere la consapevolezza nel consumatore attraverso una diretta correlazione fra l’uso domestico dell’energia, il consumo e il costo. La vera chiave di volta è proprio la pervasiva diffusione di sistemi di misura negli edifici che possono evidenziare ai consumatori l’impatto di condotte/atteggiamenti poco virtuosi e mitigarli attraverso azioni comportamentali o l’impiego di sistemi di regolazione automatici (building automation), che hanno ormai costi contenuti, semplicità di installazione e interfacce intuitive”, ha concluso.

Più nel dettaglio, le misure amministrative proposte da ENEA (modifica dei tempi di accensione degli impianti e della temperatura massima interna consentita) sono state definite utilizzando una metodologia che si basa sulla definizione di modelli energetici applicati a due abitazioni tipo’, rappresentative del parco edilizio italiano: un appartamento in edificio plurifamiliare e una villetta unifamiliare. I fabbisogni energetici sono stati calcolati utilizzando il metodo dinamico orario, ripetendo le simulazioni per ogni zona climatica italiana, con più città per zona, e considerando i periodi convenzionali di accensione degli impianti e il numero attuale di ore giornaliere di riscaldamento.

Per ogni zona climatica sono state calcolate percentuali di risparmio medie, considerando la diversa incidenza, nel parco immobiliare italiano, del numero di appartamenti (70% delle abitazioni) e di fabbricati monofamiliari (30%). Tali percentuali di risparmio sono state quindi applicate sui volumi di gas naturale per riscaldamento effettivamente consumati in ogni zona. I risultati di tale calcolo analitico sono stati anche confrontati con i dati forniti da Snam sui volumi invernali globali di gas forniti ai punti di riconsegna del gas alle reti di distribuzione cittadine, riscontando una buona convergenza.