Api, fotovoltaico e yoga: ecco come i rifiuti speciali diventano ecosistema

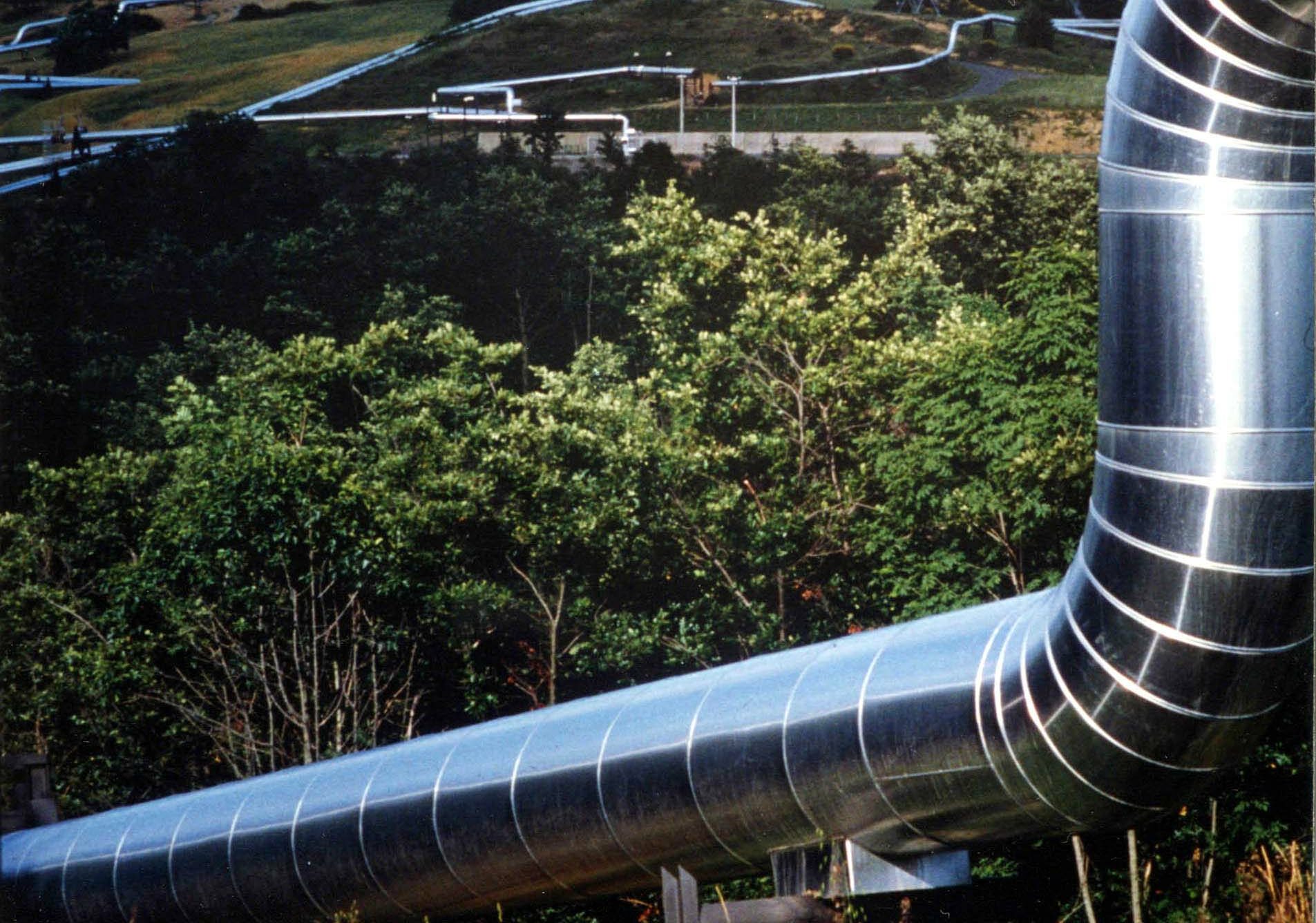

Da una parte il carcere delle Vallette, dall’altra l’impianto di Iren. Poi Villa Cristina e la tangenziale nord. Ma in cima ai lotti già esauriti è impossibile rendersi conto che sotto i piedi ci sono 34 anni di residui di attività umane, una sorta di ‘storia’ della nostra industria e dei nostri consumi. Rifiuti, insomma. Barricalla si trova a Collegno, alle porte di Torino, ed è uno degli 11 impianti in Italia in cui vengono definitivamente sepolti (‘coltivati’ è il termine corretto) i rifiuti pericolosi, cioè quelli che non possono più essere reimpiegati nel ciclo produttivo e che contengono inquinanti, e quelli speciali non pericolosi.

Si tratta di rifiuti solidi e trattati, provenienti principalmente da attività industriali, come ad esempio quelli derivanti dalle demolizioni, o ancora il terreno proveniente da siti contaminati e poi bonificati, le ceneri residue degli inceneritori o l’amianto ampiamente utilizzato in edilizia fino agli anni ‘90. Sono tutti rifiuti che devono essere smaltiti in modo corretto, perché se dispersi potrebbero causare gravissimi danni alle persone e all’ambiente.

Dalla sua apertura negli anni ’80, ogni anno ne sono state smaltite 130mila tonnellate, per un volume complessivo autorizzato di 1,86 milioni di metri cubi articolati in cinque lotti. Qui, per dire, è stato portato ciò che era impossibile trattare diversamente da ciò che restava della Costa Concordia e del ponte Morandi di Genova. E qui si sta per esaurire lo spazio a disposizione, tanto che a pochi chilometri di distanza si sta lavorando per aprire Barricalla2, che dovrebbe entrare in funzione nell’estate del 2025. Il quinto e ultimo lotto, infatti, sta per essere del tutto ‘coltivato’: si tratta di 508.000 metri cubi di rifiuti che sono stati autorizzati nel 2017 e hanno cominciato a essere conferiti a settembre 2018. Mancano ancora 20.000 tonnellate prima che la vasca venga definitivamente sigillata con l’uso di materiali impermeabili come argilla e teli in polietilene ad alta densità. Poi avverrà la riqualificazione, con terreno erboso e numerose essenze arboree autoctone. Proprio come già accaduto agli altri quattro lotti.

Nel 2011 Barricalla ha installato qui il suo primo parco fotovoltaico, per una superficie complessiva di 4680 metri quadri e una potenza di 936 KW. A ottobre 2021 è stato installato il secondo sul quarto lotto, che ha portato la potenza complessiva a 1,6 MW, cioè il fabbisogno annuo di 3000 persone. Si tratta di “opere di recupero ambientale”, dice a GEA Alessandro Battaglino, vicepresidente dell’impianto, “e di una restituzione al territorio di quello che noi comunque in qualche maniera abbiamo fatto nel corso degli anni. Produciamo energia elettrica che poi viene appunto immessa in rete e quindi restituita alle comunità”.

Già, il territorio. Le relazioni, assicura Battaglino, sono ottime, sia con chi vive nella zona, sia con le associazioni ambientaliste anche grazie a “tanti momenti di apertura dell’impianto per far toccare con mano ai cittadini” come è fatta la discarica e “i rigidi protocolli” che la governano. Nessun comitato del ‘no’, insomma. Così, in cima alle vasche sigillate e trasformate in collina – che schermano il rumore della città – può capitare che vengano organizzate sedute di yoga al tramonto o che le scuole portino gli studenti per far conoscere loro il ciclo dei rifiuti. In 34 anni, spiega il vicepresidente, “non si sono mai verificati incidenti”, anche perché “qui sono state fatte delle scelte che hanno anticipato quello che poi la normativa ha stabilito come obbligatorio”.

E anche per questo l’impianto è considerato un modello di buone pratiche sia in Italia sia in Europa. “Ogni carico che arriva – dice Battaglino – viene controllato e viene verificato che il materiale conferito sia lo stesso che è stato campionato prima dell’ingresso”. Ogni prodotto, insomma, ha la sua carta d’identità univoca. E qui, inoltre, sottolinea, “i dipendenti hanno un know how che pochi hanno in Italia” e che fa la differenza.

Come ulteriore strumento di controllo dello stato di salute dell’impianto, dal 2000 trovano spazio in Barricalla quattro arnie. Le api, infatti, sono ottimi indicatori biologici perché segnalano il danno dell’ambiente in cui vivono, oltre a preservare la biodiversità. Il miele prodotto viene confrontato con quello di zone rurali e nei due prodotti, spiega Battaglino, “si trovano le stesse sostanze”.

“Il paradigma dell’ economia circolare – conclude Battaglino – sta funzionando bene per recuperare tutte quelle risorse che la natura non ci darebbe più”, perché sono state esaurite.