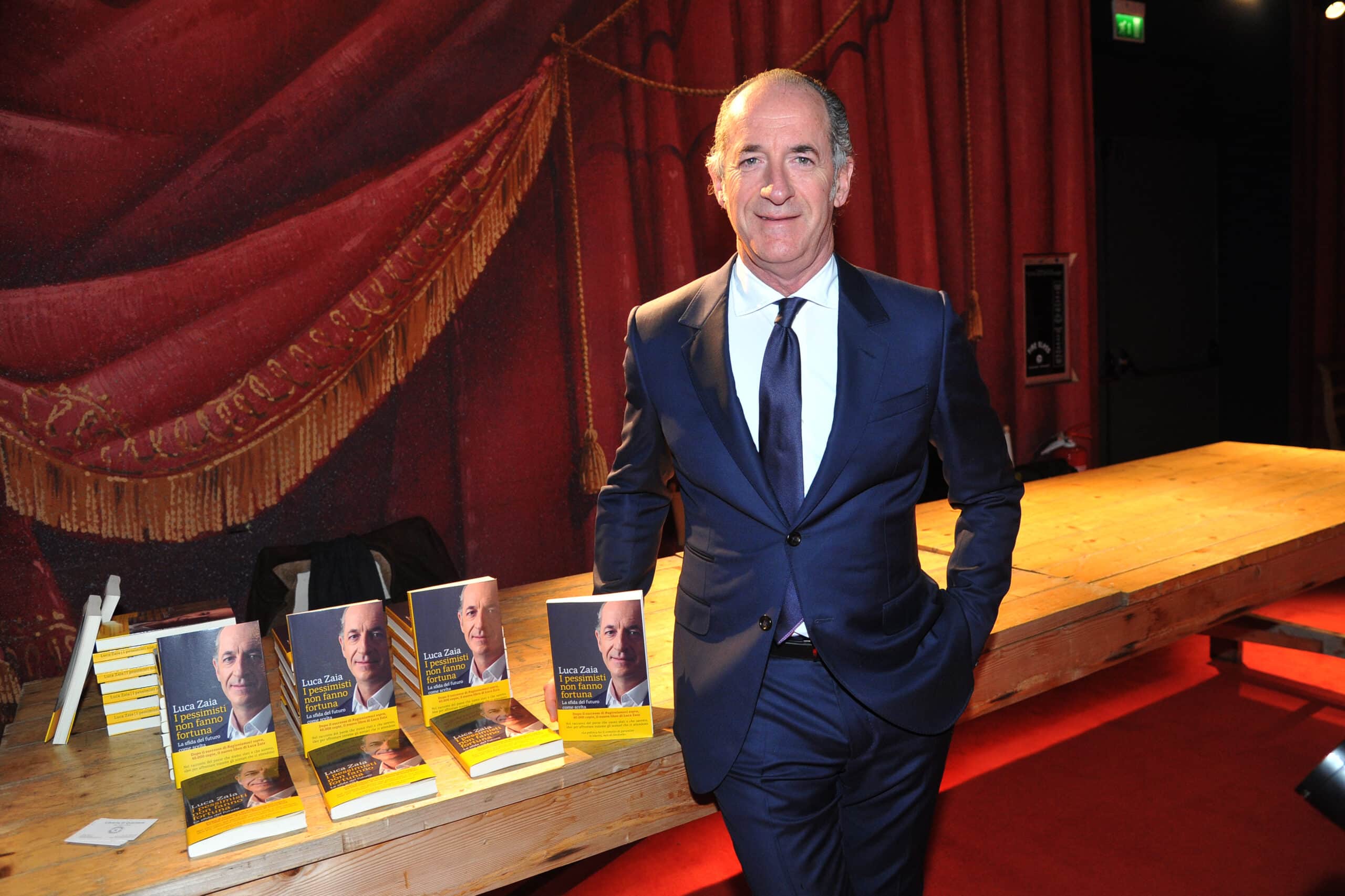

Zaia: Le rinnovabili sono il futuro, ma vanno tutelati paesaggio e turismo

Dal futuro dell’energia al turismo, passando per agroalimentare, Pnrr e inflazione. E’ a tutto campo l’intervista concessa dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a GEA nella quale analizza la situazione attuale del suo territorio e dello sviluppo del Paese.

Presidente, “I pessimisti non fanno fortuna” è il suo nuovo libro però con guerra e bollette alle stelle è difficile non essere pessimisti. Si parla di possibile recessione, qual è la temperatura delle aziende venete?

Lo scrivo anche nel libro che parlare di ottimismo in questo momento storico non è facile. Stiamo vivendo le conseguenze di due cigni neri, come il matematico libanese Nassim Nicholas Taleb definisce gli eventi eccezionali ed imprevedibili dalle grandi ripercussioni sulla vita umana. Con una grave pandemia non ancora conclusa, da alcuni mesi ci dobbiamo misurare con una terribile guerra alle porte d’Europa, le cui conseguenze non sono solo umanitarie ma anche economiche e finanziarie toccando direttamente le tasche e la vita della gente. Ma nel bagaglio di memoria del nostro popolo ci sono altre e numerose esperienze che sembravano insormontabili e sono state sempre superate anche quando sembrava impossibile: due cigni neri non sono il black out dell’umanità. Gli stessi dati ci disegnano per il Veneto un tessuto produttivo che sta affrontando grandi difficoltà ma ancora sano. Nonostante le dinamiche negative, che frenano la vitalità produttiva a causa dell’aumento della bolletta energetica, infatti, i bollettini di dicembre delineavano una crescita del Pil veneto del 3,4%, prevedendo un sostanziale equilibrio nell’anno appena iniziato.

Per ridurre le bollette si punta sempre di più sulle rinnovabili. In estate la sua Regione ha approvato una legge per il fotovoltaico a terra. Prevede un aumento di impianti solari o eolici in Veneto?

La legge approvata è una norma di buon senso, come la ho definita appena varata. Ha lo scopo di condurre la nostra Regione verso la transizione energetica, raggiungendo l’obiettivo di decarbonizzazione fissato entro il 2050. Per farlo, va a determinare quali sono le aree idonee e non per l’installazione di impianti fotovoltaici, specificando in modo approfondito quali sono gli indicatori necessari per distinguere un’area destinabile all’installazione da un’altra; questo con l’obbiettivo di produrre energia rinnovabile ma senza stravolgere il paesaggio che contraddistingue il Veneto e i nostri preziosi terreni agricoli. Ritengo che le energie rinnovabili sono il futuro e soprattutto una necessità imprescindibile ma la sfida si gioca non solo sui numeri delle installazioni ma anche sulla capacità di darsi regole equilibrate in modo da conciliare lo sviluppo con l’evidente necessità di tutela della bellezza del territorio; non solo dal punto di vista ambientale ma anche come patrimonio che contribuisce a fare del Veneto la regione più turistica d’Italia con 70 milioni di presenze all’anno.

Altro tema legato alle rinnovabili è quello legato alla siccità. Si parla da tempo del piano invasi. A che punto siamo?

Una rete appropriata di invasi è fondamentale per disporre di un serbatoio che sia una vera riserva idrica. Per farla puntiamo sullo sfruttamento di un sistema di microinvasi, approfittando di cave non più in attività oltre che di quelli già esistenti. Questa estate ci siamo trovati di fronte a difficoltà oggettive con il cuneo salino che ha risalito i fiumi, arrivando come nel caso di Caorle, a minacciare le riserve di acqua potabile. La stessa situazione ne Po’ e nell’Adige può configurarsi una gravissima minaccia per l’irrigazione della produzione agricola. La soluzione della rete di invasi è quindi fondamentale, affiancata ad altre azioni anche affidate al singolo. La dispersione idrica è enorme, arrivando in alcuni casi al 70%. Le riserve sono indispensabili e strategiche ma anche le accortezze che ognuno può prendere sono più che utili.

Il Pnrr. Secondo lei va sempre cambiato come sostiene anche il governo?

Torno a citare il Cigno nero di Nassim Nicholas Taleb. La guerra in Ucraina ha cambiato la storia e, purtroppo, anche la vita di tutti i giorni. Pensavamo che il covid fosse stato un punto estremo nella nostra vita ma, invece, ci siamo visti costretti a misurarci con le ripercussioni di un conflitto che ci coinvolge estremamente da vicino. La ripresa dalla pandemia è stata ragionata con una visione che oggi dovrà essere ricalibrata sulle esigenze che si sono sommate di conseguenza ai nuovi scenari internazionali”.

Sempre restando in ambito Pnrr, secondo lei si riuscirà a spendere tutti gli oltre 200 miliardi o c’è il rischio di aumentare il debito pubblico e di non utilizzare le risorse?

Duecentotrenta miliardi di euro sono un’occasione irripetibile. Sarebbe poco piacevole, nelle condizioni di questo paese, ritrovarsi che non si riescono a pendere. Come Veneto abbiamo presentato 16 progetti per un valore di oltre 7 miliardi di euro. Siamo certi del fatto nostro e stiamo parlando un quadro che potrebbe creare 110.000 posti di lavoro.

Fra 3 anni ci sono le Olimpiadi di Milano-Cortina. Come procedono le opere?

Di pochi giorni fa è la notizia che la variante di Longarone è stata inserita in un elenco di opere Anas per le quali a gennaio partiranno gli appalti. È un ulteriore passo avanti verso le Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina perché l’arteria è un nodo centrale dell’infrastrutturazione olimpica in Veneto. Si tratta di un investimento di quasi 400 milioni di euro, una struttura viaria che accoglierà, poco dopo l’uscita dall’A27, nel miglior modo possibile squadre, atleti, sportivi e turisti diretti a Cortina e provenienti dalla pianura via gomma. Un’opera che resterà in eredità dopo i Giochi, facilitando e rendendo più sicuro l’accesso alle nostre montagne. È prevista anche la variante di Cortina che qualora non dovesse essere pronta per l’evento olimpico resterà comunque come opera successiva, senza contare numerose altre opere che giorno dopo giorno prenderanno forma. Realizzeremo poi la nuova pista bob, dimettendo quella vecchia risalente al 1928, recupereremo il trampolino e faremo il villaggio olimpico, che rimarrà in eredità al territorio.

Ogni tanto spuntano polemiche ambientalistiche sui Giochi invernali. Lei però ribatte dicendo che saranno Olimpiadi sostenibili. In che senso?

I giochi olimpici, a Cortina, si svolgeranno in un ambiente Patrimonio dell’Umanità Unesco. Questo ci impone un’attenzione particolare al territorio che per definizione è unico e di valore. Questo significa che quindi qualsiasi intervento dovrà essere improntato con il mantenimento dell’ambiente, anche perché oltre a quello green c’è pure un interesse turistico nella tutela del paesaggio. Per comprendere sostenibilità finanziaria e ambientale, è stato condotto uno studio specifico. È stato dato particolare risalto alle opere per più consono inserimento dell’opera nell’ambiente boschivo della zona. Verranno piantate molte essenze, mirate al recupero di un ciclo delle piante che dovranno essere abbattute o a quelle che già erano giunte al limite della vita utile. Per gli spostamenti saranno prediletti mezzi a basso impatto ambientale.

Oltre ai rincari energetici ci sono quelli alimentari. Lei è un sostenitore, anche quando era ministro dell’Agricoltura, dell’indipendenza alimentare. Cosa intende? Il governo ha creato un fondo per la sovranità alimentare, sta andando nella giusta direzione?

Ero ministro a via XX Settembre, quando parlai io per la prima volta di ‘Sovranità alimentare’. Trovo inconcepibile che, fino ad oggi, un paese come il nostro non abbia mai compiutamente e approfonditamente guardato in faccia la materia. In un momento storico dove la guerra in Ucraina sta mettendo in difficoltà le grandi produzioni e la catena attraverso la quale arrivano agli utenti è necessario dare una risposta. Non ricercare la via per l’indipendenza alimentare significa dover essere sempre dipendenti dagli altri totalmente”.

Rimanendo in ambito agro-alimentare, non si può non sottolineare comunque il record storico di fatturato del vino, in particolare del Prosecco. È una tendenza che continuerà? Quali conseguenze potrà avere anche nel turismo?

Il Prosecco è per noi l’emblema di una viticoltura eroica. Il fatturato raggiunto possiamo definirlo un traguardo storico per la nostra terra che si accompagna ad altre grandi realtà enologiche come, ad esempio, l’Amarone. Sono immagini di un successo produttivo che si configura non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi. Quando nel mondo si parla di bollicine si associano subito al Prosecco in tutti i continenti. Certamente, il settore enologico è anche un grande richiamo turistico per la nostra regione, confermato anche dal riconoscimento a Patrimonio dell’Umanità Unesco delle Colline del Prosecco. Un territorio simbolo della nostra storia e della nostra cultura rurale, vero anello di congiunzione tra un altro patrimonio Unesco come le Dolomiti e la pianura con le città d’arte e il litorale, di grandissimo richiamo, con Venezia e la sua Laguna. Dove si mangia e si beve ci si torna; se poi anche l’arte e il paesaggio sono vere eccellenze…

Ultima domanda: la Regione Veneto ha creato la fondazione Venezia capitale mondiale della sostenibilità. Lei l’ha definita “un nuovo rinascimento”. Dopo pandemia, guerra e crisi energetica, può nascere veramente un nuovo mondo sostenibile?

Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità è un progetto innovativo che coinvolge le istituzioni amministrative e culturali attorno a un piano condiviso di rilancio della città e del suo territorio per fare di Venezia un modello che guarda al futuro. È un momento importante per la storia del Veneto che si consacra un modello internazionale di sinergia tra enti pubblici, istituzioni accademiche e forze imprenditoriali a beneficio del territorio e della sua gente. Il lavoro svolto fino ad ora conferma che in tutta questa emergenza pandemica non abbiamo mai smesso di pensare al domani della nostra regione, anzi. Noi crediamo in questo processo perché la Regione assegna la massima importanza al futuro di Venezia come Capitale Mondiale della Sostenibilità e l’obbiettivo. La sostenibilità è l’unico futuro plausibile per la città più bella del mondo ma anche più fragile. Per preservarla e valorizzarla servirà fare un grande lavoro di squadra, e la squadra c’è ed è ai massimi livelli.