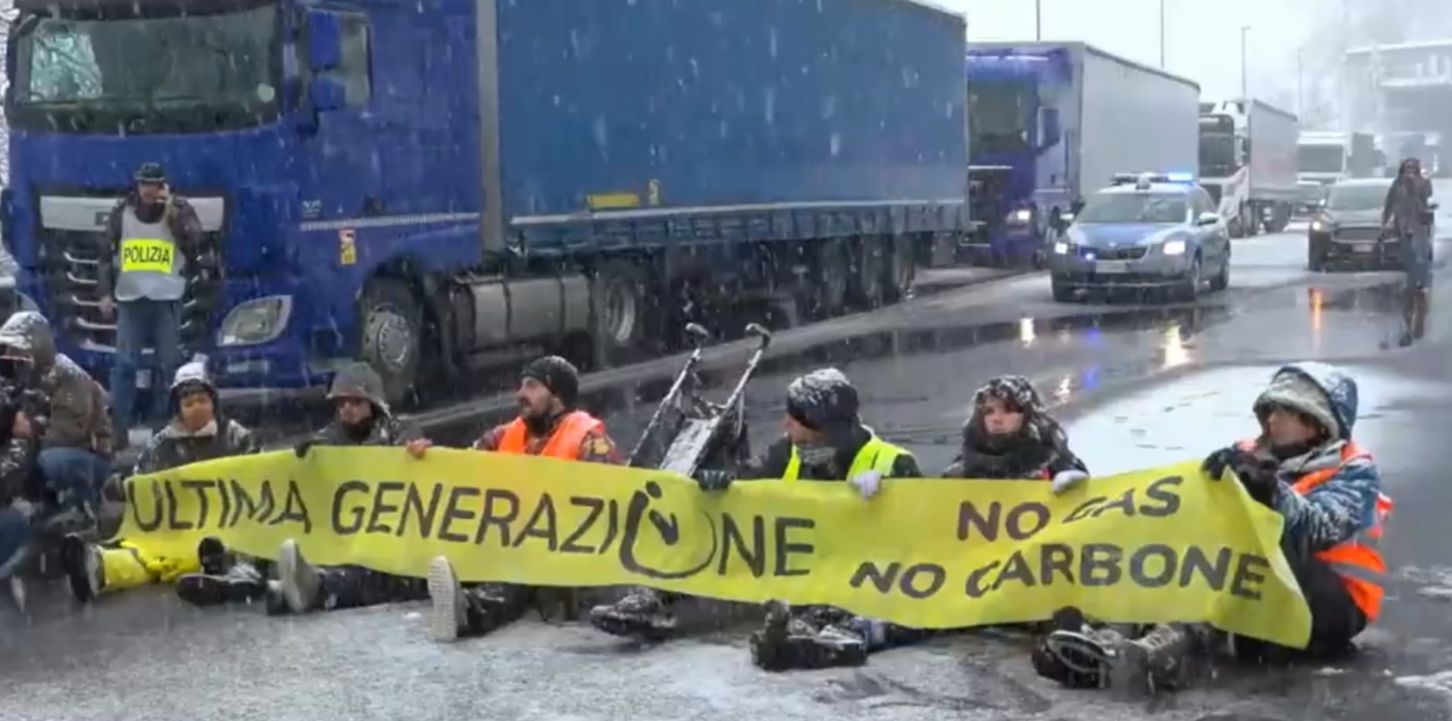

Attivisti per il clima italiani e francesi bloccano accessi al traforo del Monte Bianco

Una nuova azione dimostrativa per denunciare i ritardi nell’azione di contrasto al cambiamento climatico. Gli attivisti del collettivo ambientalista ‘Ultimo rinnovamento’ e del movimento italiano ‘Ultima generazione’, infatti, hanno bloccato per circa un’ora i due ingressi del traforo del Monte Bianco, a Chamonix sul versante francese e Courmayeur su quello italiano. Fino a quando non sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno sgomberato i manifestanti, ai quali hanno fornito poi coperte termiche per difendersi dal freddo. “Con una sola voce, i cittadini chiedono che i nostri governi agiscano sul cambiamento climatico. Questo mondo viene condannato davanti ai nostri occhi”, rivendicano i manifestanti, che hanno impedito dalle 12.30 di venerdì 9 dicembre la circolazione nella strada che conduce al tunnel. “L’impatto economico di questo lockdown – lamentano – è nulla in confronto ai miliardi di euro sprecati ogni giorno bruciando combustibili fossili. I nostri governi sono chiusi in un atteggiamento attendista per troppo tempo e non sono nemmeno in grado di far fronte ai propri impegni”, continuano.

Secondo ‘Ultima generazione’ (che mercoledì 7 dicembre aveva imbrattato con della vernice la facciata del Teatro alla Scala in segno di protesta), “il tunnel del Monte Bianco simboleggia il legame che esiste tra i nostri popoli e le nostre nazioni, uniti anche oggi nel dramma del collasso climatico. Rappresenta, però, anche un passaggio simbolico da mettere in atto quanto prima, lasciandosi alle spalle un intero sistema di valori, una società insostenibile fondata su progresso e sfruttamento sconsiderati. Con oltre 600mila camion che lo attraversano ogni anno, il tunnel è un punto di passaggio privilegiato per le compagnie di trasporto. Questo tipo di traffico genera un elevato volume di inquinamento atmosferico e di gas serra. Qui, come altrove, questo modo di vivere non è più sostenibile e mette a rischio l’umanità”.

Per gli attivisti, che sottolineano lo sforzo coordinato messo in campo contro “la minaccia globale del cambiamento climatico”, l’impatto economico causato dal blocco di oggi “non è nulla rispetto ai miliardi di euro che vengono sprecati ogni giorno investendo nei combustibili fossili. I nostri governi si sono accontentati di non fare nulla per molto tempo e sono incapaci di mantenere i loro impegni in materia di cambiamento climatico. Ogni momento che passa – proseguono – questo comportamento suicida e omicida ci avvicina a un disastro globale senza precedenti nella storia. La quantità di denaro, anche pubblico, che ogni anno viene destinata alla distruzione dei nostri ambienti e delle nostre vite deve essere reindirizzata verso il finanziamento di provvedimenti che ci permettano di anticipare, adattare e rallentare il cambiamento climatico. Ne va della sopravvivenza dell’umanità”, concludono gli attivisti.

Ogni campagna che fa parte della rete A22 lavora per un obiettivo chiaro. Come si legge in una nota congiunta, in Italia, Ultima Generazione chiede al governo di tagliare i finanziamenti in combustibili fossili per portare risorse all’incremento di energia rinnovabile. In Francia, Dernière Rénovation chiede un ampio programma politico per isolare gli edifici e che i lavori siano interamente finanziati per le famiglie povere.