Sostenibile, naturale, ecobio: chi decide se un cosmetico è green?

Si fa presto a dire bio. E altrettanto in fretta a discutere di sostenibilità. Ma quando si parla di cosmetici, come facciamo a essere sicuri che un prodotto sia davvero rispettoso dell’ambiente e del pianeta? Semplice, non lo sappiamo. O meglio, dobbiamo fidarci: della lista degli ingredienti, degli esperti della materia, dell’azienda che lo produce e della giungla di certificazioni che – ahinoi – non seguono standard univoci.

Ma facciamo un passo indietro. Ipotizziamo di voler lanciare sul mercato la nostra nuova linea di cosmetici. Abbiamo tutto ciò che ci serve, autorizzazioni comprese. La filiera dei nostri prodotti è, secondo gli standard che abbiamo a disposizione, sostenibile. Poche emissioni di CO2, packaging riciclato, materie prime provenienti da agricoltura biologica. La lista degli ingredienti – il cosiddetto Inci (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) – ha superato la prova dell’EcoBiocontrol, cioè la ‘bibbia’ per gli appassionati della cosmesi bio e magari abbiamo scelto fornitori locali a km0. Siamo persino diventati soci di Cosmetica Italia, l’associazione di categoria appartenente a Confindustria, che riunisce le aziende cosmetiche. Insomma, siamo pronti a dire al mondo che ci siamo e che siamo sostenibili e naturali. E ora?

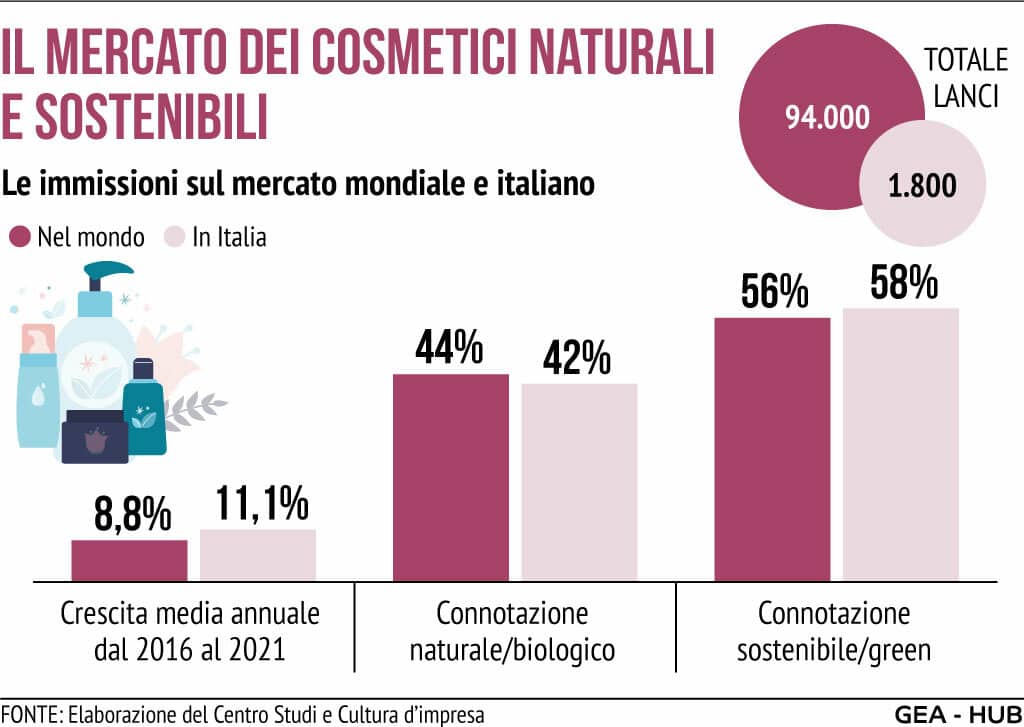

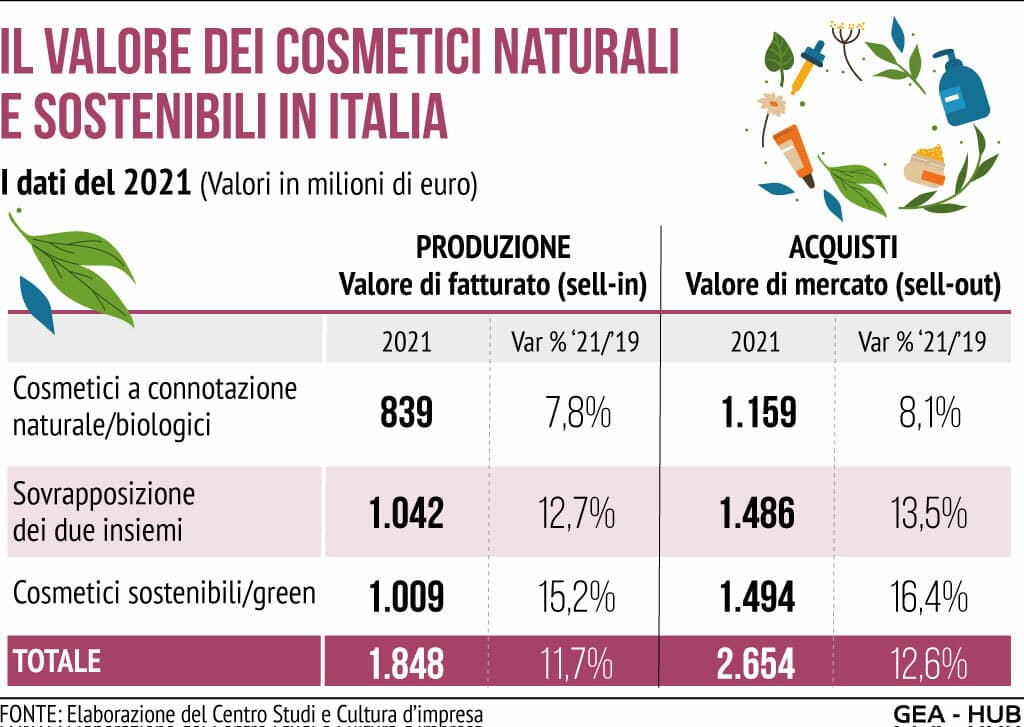

Nessun ente governativo, nazionale o europeo, potrà mettere un ‘bollino’ green ai nostri prodotti, perché il Regolamento Ue 1223 del 2009 – che rappresenta lo strumento giuridico in materia di cosmetici a cui devono attenersi tutte le aziende del settore – non prevede una classificazione in questo senso. Il testo norma la sicurezza d’uso dei prodotti e delle materie prime, ma non distingue tra cosmetici naturali e cosmetici che non lo sono. “Una nostra commissione interna – dice a GEA Gian Andrea Positano, responsabile del Centro Studi di Cosmetica Italia – ha definito un perimetro di classificazione di questi prodotti, distinguendo tra cosmetici a connotazione naturale e cosmetici sostenibili, che spesso si sovrappongono, ma questa distinzione serve a contestualizzare i dati (di produzione e di mercato) in termini comunicazionali e di marketing, ovviando a qualsiasi forma di definizione cogente a livello normativo”.

All’interno di questo perimetro i cosmetici a connotazione naturale sono caratterizzati da elementi grafici o testuali (claim) che comunicano la presenza di un alto numero di ingredienti biologici o di origine naturale. Quelli definiti sostenibili, invece, comunicano la loro connotazione di sostenibilità ambientale/green in ambiti che possono riguardare tutto il suo ciclo di vita o le politiche corporate dell’impresa verso la sostenibilità (ambientale, sociale, economica).

E allora come facciamo a raccontare al mondo che i nostri prodotti sono green? La prima strada è quella di comunicarlo attraverso azioni di marketing – spiegando chi siamo, cosa facciamo e perché lo facciamo – provando a conquistare la fiducia dei consumatori grazie alla nostra promessa. Sarà poi il mercato a dirci se abbiamo raggiunto lo scopo.

La seconda strada è quella delle certificazioni che, però, come detto, vengono fornite solo da organismi privati specializzati. Ad esempio, possiamo comunicare la conformità allo standard internazionale ISO 16128 – cioè la validazione del calcolo degli indici di naturalità e biologicità di cosmetici e dei loro ingredienti in base – attribuita da CCPB, che la Commissione Europea ha riconosciuto come organismo di certificazione equivalente in numerosi Paesi nel mondo, ma in Italia no.

Oppure, possiamo affidarci a una delle principali certificazioni private di bio cosmesi europee ed italiane. Intanto, però, è necessario chiarire un aspetto fondamentale: “non potrà mai essere messo sul mercato – dice Positano – un prodotto che non ha la garanzia di essere sicuro per i consumatori. Per esserlo potrebbe contenere sostanze chimiche di sintesi, come ad esempio conservanti”. Chimico, però, non significa ‘non naturale’, anche se nella narrazione, soprattutto online, spesso si fa confusione. Una sostanza di sintesi, inoltre, può risultare innocua per la salute e per l’ambiente, indipendentemente dalla sua origine. Così, ad esempio, in una crema possiamo trovare l’alcool cetilstearilico, che dal nome pare tutto fuorché naturale, invece è di origine vegetale e magari deriva anche da agricoltura biologica.

“Il fatto stesso che ci siano molti enti di certificazione e molti metodi per farlo, perché ciascuno usa parametri diversi – spiega Positano – è la dimostrazione che non esiste un cosmetico naturale tout court, altrimenti ci sarebbe un regolamento in materia. Si tratta di classificazioni di marketing”. Che, però, considerando che il mercato dei cosmetici naturali o sostenibili ha raggiunto i 2,6 miliardi di euro nel 2021, evidentemente funzionano.

E se volessimo certificare la sostenibilità dei nostri prodotti, cosa dovremmo fare? Potremmo, ad esempio, provare a ottenere il bollino del Sistema Gestione Ambientale, che indica l’impegno dell’impresa nella salvaguardia dell’ambiente, nell’utilizzo consapevole delle risorse naturali e nella prevenzione dell’inquinamento, in modo coerente con le necessità del contesto socio-economico di riferimento, nel pieno rispetto delle normative ambientali cogenti e volontarie applicabili.

Ma le certificazioni davvero garantiscono la sostenibilità di tutta la filiera? “No, non riescono a farlo, magari riuscissero”, spiega il chimico Fabrizio Zago, creatore dell’EcoBiocontrol. “Ci sono degli enti di certificazione più o meno seri – spiega – che la vedono in maniera olistica. Il migliore si chiama Eu-Ecolabel. È l’unico sistema di certificazione che guarda a 360 gradi la provenienza e dà un giudizio di sostenibilità complessivo”.

Ovviamente far certificare i prodotti costa e molte aziende, racconta il responsabile del Centro studi di Cosmetica Italia “scelgono di non farlo, non solo per ragioni economiche, ma anche per una propria strategia di marketing”: come si diceva, preferiscono ‘raccontare’ i loro prodotti, senza la necessità di avere un ente terzo che dica quanto siano buoni e giusti.

Un capitolo a parte merita la questione della sperimentazione sugli animali. “In Europa i test animali sono assolutamente vietati sia sui prodotti cosmetici sia sui loro ingredienti””, dice Positano. Ma – e qui nasce l’ennesima incongruenza – per esportare in alcuni Paesi extra Ue (come la Cina) i cosmetici prodotti in Europa è necessario dimostrare che siano stati testati sugli animali.