Washington Consensus, la ricetta di Sullivan per la globalizzazione

Gli Usa e i loro alleati occidentali secondo Sullivan, consigliere per la sicurezza del Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden ,devono partire dagli errori e dai punti deboli della globalizzazione per superarli creando nuovi equilibri. In particolare non è più possibile pensare a una crescita economica svincolata dalla sicurezza strategica. Ciò vale sia per la globalizzazione del futuro e i suoi scambi commerciali ma anche per l’ambientalismo, che deve cessare di essere una religione neopagana e fare i conti con la realtà.

Inoltre la crescita deve avere al centro l’industria le cui produzioni, specie quelle più strategiche, non possono essere delocalizzate; e deve essere inclusiva, cioè capace di portare benessere agli strati sociali più vasti. Ancora, occorre trovare sostegni e supporti di ogni tipo per i Paesi a basso e medio reddito cercando di colmare il più possibile il gap economico e infrastrutturale. La ricetta di Sullivan, che esprime in realtà la visione di un Presidente democratico alle prese con un mondo sempre più multipolare, ma anche più caotico, mostra la fiducia (e l’ambizione) dei ‘liberal’ americani in un mondo migliore, e la convinzione che ciò che chiamiamo Occidente, e cioè gli Usa e i suoi alleati, siano capaci di migliorare il mondo, di difendere le istituzioni democratiche, di allargare sempre di più il benessere dei popoli e anche di quelle fasce di lavoratori che sono stati duramente colpiti dai processi di globalizzazione. Si tratta di una visione positiva e a suo modo ottimista che contrasta con il pessimismo cosmico di osservatori e politologi soprattutto ma non solo europei (si veda ad esempio Lucio Caracciolo sull’ultimo numero di Limes “il bluff globale”) che vedono una crisi irreversibile dell’egemonia americana e occidentale e l’avvento ingovernabile di caos a livello planetario.

La positività della visione di Sullivan e quindi della presidenza americana sta non solo nella lucidità dell’analisi sulle insufficienze del passato ma anche nel fatto che le proposte sono concrete e strutturate e segnalano, dopo quasi un decennio di basso profilo internazionale sia pure per ragioni diverse delle due presidenze di Obama e Trump, un ritorno della politica americana alla grande politica internazionale e allo sforzo di occuparsi del destino del globo con una visione attiva o proattiva.

Dell’analisi di Sullivan sulle insufficienze della globalizzazione ci siamo occupati nel numero precedente. Oggi vediamo di esaminare e dare conto delle proposte.

Gli obbiettivi sono chiari:

- Ricostruire capacità industriale perduta e costruire nuova capacità nei settori di punta: conduttori, biotecnologie, intelligenza artificiale.

- Costruire sicurezza strategica attraverso catene di approvvigionamento diversificate e resilienti, per evitare dipendenze da paesi non amici.

- Mobilitare gli investimenti pubblici e privati per una giusta transizione verso un’energia pulita ma che sia sostenibile non solo ambientalmente ma anche economicamente e socialmente.

Il perseguimento di questi obbiettivi non comporta scelte protezionistiche o autarchiche, ma un approccio completamente diverso allo scambio e ai commerci internazionali.

L’Occidente non deve rinunciare alla liberalizzazione dei mercati ma bisogna perseguire accordi commerciali più moderni non solo basati sul livello delle tariffe doganali ma capaci di produrre risultati più generali di politica economica quali: la sicurezza delle catene di approvvigionamento, la creazione di buoni posti di lavoro che sostengano le famiglie, la garanzia della sicurezza e dell’affidabilità delle infrastrutture digitali, la promozione di una giusta e equa transizione energetica.

Un esempio di questi nuovi accordi è rappresentato dall’Indo Pacific Economic Framework, negoziato con 13 Paesi dell’area Indo-pacifica e volto a garantire l’accelerazione della transizione energetica, l’equità fiscale, la lotta contro la corruzione, standard elevati per accordi tecnologici e catene di approvvigionamento più resilienti.

L’approccio volto a connettere commercio e clima trova un’importante espressione nell’accordo globale su acciaio e alluminio che gli Usa stanno negoziando con l’Unione Europea, il cosiddetto Global Sustainable Steel.

Questo accordo dovrebbe affrontare contemporaneamente il tema delle emissioni climalteranti e della loro intensità e quello dell’l’eccesso di capacità produttiva che affligge storicamente i due settori. È necessario un forte intervento riformatore sulle regole del WTO (l’Organizzazione del Commercio mondiale) per garantire il perseguimento dei fini per cui è nato: concorrenza leale, apertura, trasparenza e stato di diritto. Pratiche e politiche non di mercato di numerosi Stati aderenti minacciano questi valori fondamentali. Per questo gli Usa e molti paesi occidentali stanno lavorando per riformare il sistema commerciale multilaterale in modo che vada a beneficio dei lavoratori, che tenga conto dei legittimi interessi di sicurezza nazionale, che promuova una transizione energetica giusta e equa.

Vi è poi l’enorme tema della mobilitazione di ingenti risorse economiche e finanziarie a favore delle economie dei Paesi emergenti.

Gli Usa e la Ue hanno avviato un grande sforzo per far evolvere le banche multilaterali di sviluppo in modo che siano all’altezza delle necessità dell’oggi. Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, Banche regionali devono ampliare i loro bilanci per affrontare le sfide del nostro tempo: cambiamento climatico, pandemie, fragilità dei territori, conflitti.

Contemporaneamente all’evoluzione delle banche multilaterali di sviluppo è stato lanciato un grande piano per colmare il divario infrastrutturale nei paesi a basso e medio reddito. Gli Usa mobiliteranno centinaia di miliardi di dollari per finanziare infrastrutture energetiche, fisiche e digitali da qui alla fine del decennio e per aiutare i Paesi, specie africani, indebitati pesantemente con la Cina in anni in cui l’Occidente è stato completamente assente da quel contesto strategico.

Infine, una considerazione sulla Cina.

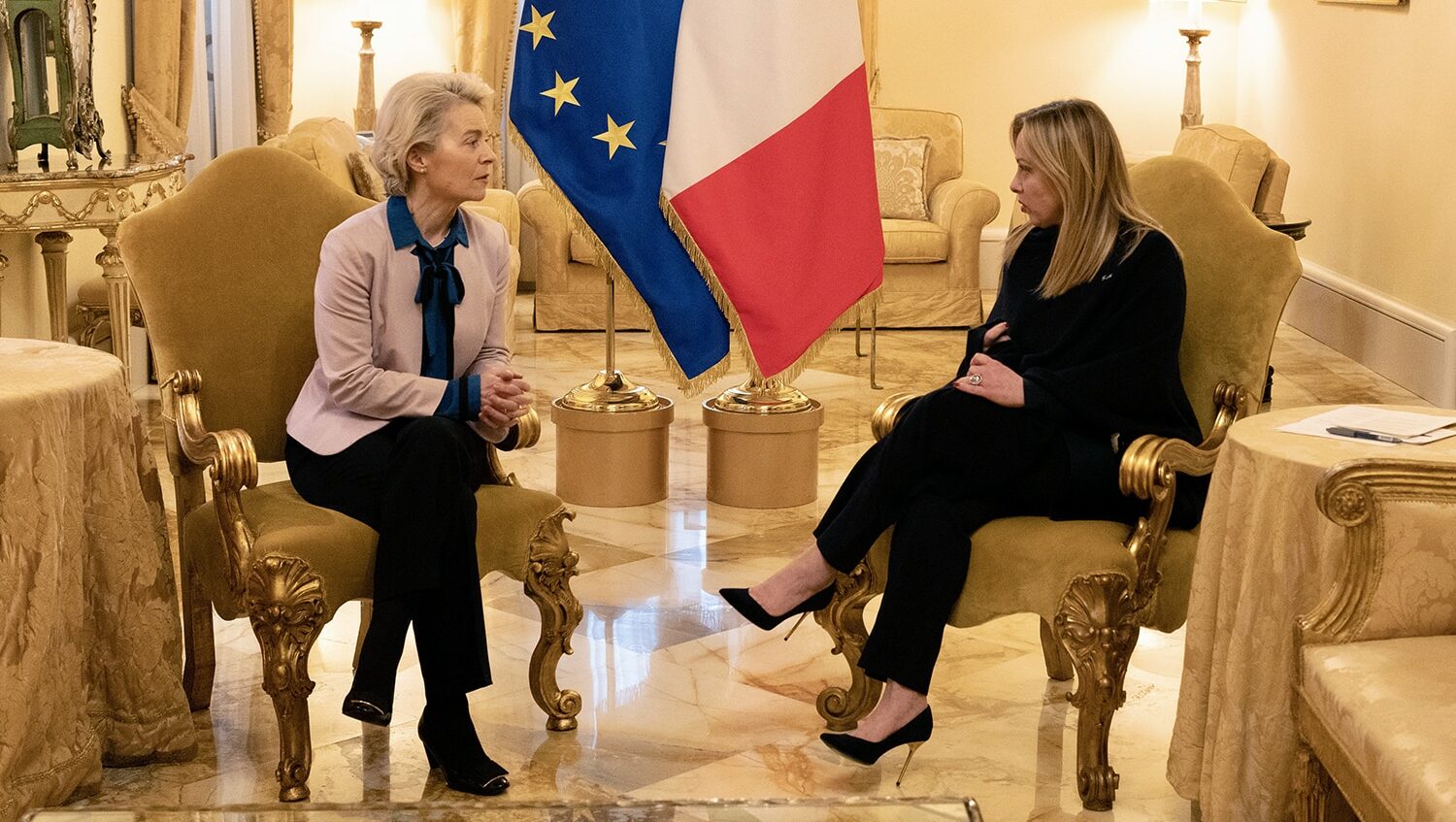

Sullivan ribadisce, come fatto recentemente da Ursula von der Leyen, che gli Usa sono per il de-risking, cioè per ridurre le dipendenze strategiche dall’estero per le catene di approvvigionamento, e per la diversificazione, non per l’interruzione dei rapporti economici e commerciali con la Cina, cosa che sarebbe del tutto impossibile.

Il tema è il controllo sulle tecnologie che potrebbero alterare l’equilibrio militare, cioè la necessità di assicurarsi che le tecnologie statunitensi e occidentali non vengano usate contro gli Usa e il resto dell’Occidente.

Quindi, nessuno pensa all’ interruzione dei rapporti di scambio con la Cina: tutto l’Occidente continua e continuerà ad avere rapporti commerciali e di investimento molto consistenti con il gigante asiatico; non si tratta di cercare il confronto o il conflitto, ma di gestire la concorrenza in modo responsabile cooperando con la Cina laddove è possibile.

Questo il pensiero della presidenza democratica americana. Come si diceva, è una buona notizia, perché segna il ritorno degli Stati Uniti d’America, dopo anni di confusione e di incertezze, alla grande politica internazionale.

L’unico interrogativo che è lecito porsi è se questa impostazione consentirà a Biden di essere riconfermato presidente per il secondo mandato. In caso contrario con la vittoria di Trump o di altro candidato repubblicano tutto verrebbe rimesso in discussione.

Questa è la vera ragione per la quale l’Unione Europea, sia pur sempre nel quadro di una confermata amicizia e solidarietà euro-atlantiche, dovrebbe accelerare sulle politiche e sulle spese di sicurezza e di difesa comune e sulle politiche industriali, cercando di rimettere al centro dell’agenda l’industria, la sua innovazione, i suoi effetti sociali oltre che economici.