Coldiretti: Nelle campagne c’è posto per 100mila giovani

Con l’arrivo della primavera c’è posto per almeno centomila giovani per colmare la mancanza di manodopera che ha duramente colpito le campagne lo scorso anno con la perdita rilevante dei raccolti agricoli nazionali. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti presentata in occasione dell’iniziativa ‘Lavoro per i giovani, in agricoltura c’è’. Un bisogno che, secondo il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenuto all’evento, si può colmare grazie alle “tante richieste per lavoratori stranieri che dobbiamo far arrivare col decreto flussi. Poi c’è una grande offerta ben pagata e in regola, da aziende sanissime, che come noi sono contro il caporalato, lo sfruttamento e la concorrenza sleale”.

Secondo Coldiretti nelle campagne servono figure specializzate come i trattoristi, i serricoltori, i potatori e tecnici dell’agricoltura 4.0 per guidare droni, leggere i dati metereologici ed utilizzare gli strumenti informatici ma anche raccoglitori per le verdure, la frutta e la vendemmia. Non vanno dimenticati poi i nuovi sbocchi occupazionali offerti dalla multifunzionalità che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche alle attività ricreative, l’agricoltura sociale per l’inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, la sistemazione di parchi, giardini, strade, l’agribenessere e la cura del paesaggio o la produzione di energie rinnovabili. Per questo è necessario e un piano integrato di formazione che coinvolga le scuole anche per recuperare le conoscenze antiche e vincere le sfida della rivoluzione digitale nelle campagne con gli investimenti in droni, gps, robot, software e internet delle cose che hanno raggiunto 1,6 miliardi con la crescita del 1500% nel giro di 5 anni.

Lo scorso anno in agricoltura – precisa la Coldiretti – hanno trovato opportunità di lavoro dipendente oltre 1 milione di persone, di cui quasi uno su tre (32%) ha meno di 35 anni, destinati peraltro ad aumentare con gli investimenti previsti dal Pnrr e dal piano per la sovranità alimentare. In questo contesto va segnalato che le difficoltà agli spostamenti dei lavoratori alle frontiere per effetto della pandemia hanno ridotto la presenza di lavoratori stranieri ed aumentato quella degli italiani che sono tornati a considerare il lavoro in agricoltura una interessante opportunità.

E’ dunque importante l’arrivo del nuovo sistema di prestazioni occasionali introdotto nella Manovra dal Governo e sostenuto da Coldiretti che porta una rilevante semplificazione burocratica per facilitare l’avvicinamento al settore agricolo. Potranno accedervi – spiega Coldiretti – pensionati, studenti, disoccupati, percettori di Naspi, reddito di cittadinanza, ammortizzatori sociali e detenuti ammessi al lavoro all’esterno. Sarà a tutti gli effetti un rapporto di lavoro subordinato agricolo – evidenzia Coldiretti – con l’unico limite determinato dalla durata della prestazione che non potrà superare, per singolo occupato, le 45 giornate di lavoro effettivo all’anno. Il salario sarà esente da imposizione fiscale, cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Al lavoratore saranno inoltre garantite le stesse tutele (contrattuali, previdenziali, assistenziali, ecc.) previste per gli occupati a tempo determinato.

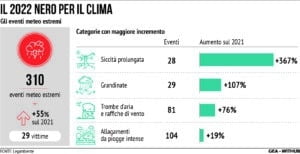

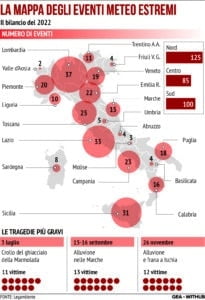

soprattutto il centro nord. Nei primi sette mesi dell’anno, le piogge sono diminuite del 46% rispetto alla media degli ultimi trent’anni. Cruciale la prima parte dell’anno con cinque mesi consecutivi gravemente siccitosi, e un’anomalia, da gennaio a giugno, pari a – 44% di piogge, equivalente a circa 35 miliardi di metri cubi di acqua in meno del normale. In crescente difficoltà i fiumi, come il Po che al Ponte della Becca (PV) risultava con un livello idrometrico di -3 metri, e i grandi laghi con percentuali di riempimento dal 15% dell’Iseo, al 18% di quello di Como fino al 24% del Maggiore. In autunno è peggiorata la situazione delle regioni del centro, soprattutto in Umbria e Lazio. Nel primo caso il deficit pluviometrico si è attestato sul 40%, il lago Trasimeno ha raggiunto un livello ben inferiore alla soglia critica, con -1,54 metri. Nel Lazio, il lago di Bracciano è sceso a -1,38 metri rispetto allo zero idrometrico. Gravi le conseguenze per l’agricoltura e per gli habitat naturali. L’11% delle aziende agricole si è ritrovata in una situazione talmente critica da portare alla cessazione dell’attività. In molte aree urbane si sono dovute imporre restrizioni all’uso dell’acqua. La siccità ha causato la perdita di produzione di energia, in particolare da idroelettrico. Nonostante i dati di Terna relativi ad aprile abbiano evidenziato un record assoluto di energia prodotta da fonti rinnovabili, è mancato all’appello l’idroelettrico. La produzione di energia da questa fonte, infatti, segnava -41% per effetto delle scarse precipitazioni, che hanno portato per mesi i livelli di riempimento degli invasi prossimi ai valori minimi registrati negli ultimi 50 anni. A dicembre, il livello del Po è rimasto inferiore alla media degli ultimi 20 anni ed a preoccupare è soprattutto la situazione delle falde, con livelli tra il 35 ed il 50% in meno della media mensile.

soprattutto il centro nord. Nei primi sette mesi dell’anno, le piogge sono diminuite del 46% rispetto alla media degli ultimi trent’anni. Cruciale la prima parte dell’anno con cinque mesi consecutivi gravemente siccitosi, e un’anomalia, da gennaio a giugno, pari a – 44% di piogge, equivalente a circa 35 miliardi di metri cubi di acqua in meno del normale. In crescente difficoltà i fiumi, come il Po che al Ponte della Becca (PV) risultava con un livello idrometrico di -3 metri, e i grandi laghi con percentuali di riempimento dal 15% dell’Iseo, al 18% di quello di Como fino al 24% del Maggiore. In autunno è peggiorata la situazione delle regioni del centro, soprattutto in Umbria e Lazio. Nel primo caso il deficit pluviometrico si è attestato sul 40%, il lago Trasimeno ha raggiunto un livello ben inferiore alla soglia critica, con -1,54 metri. Nel Lazio, il lago di Bracciano è sceso a -1,38 metri rispetto allo zero idrometrico. Gravi le conseguenze per l’agricoltura e per gli habitat naturali. L’11% delle aziende agricole si è ritrovata in una situazione talmente critica da portare alla cessazione dell’attività. In molte aree urbane si sono dovute imporre restrizioni all’uso dell’acqua. La siccità ha causato la perdita di produzione di energia, in particolare da idroelettrico. Nonostante i dati di Terna relativi ad aprile abbiano evidenziato un record assoluto di energia prodotta da fonti rinnovabili, è mancato all’appello l’idroelettrico. La produzione di energia da questa fonte, infatti, segnava -41% per effetto delle scarse precipitazioni, che hanno portato per mesi i livelli di riempimento degli invasi prossimi ai valori minimi registrati negli ultimi 50 anni. A dicembre, il livello del Po è rimasto inferiore alla media degli ultimi 20 anni ed a preoccupare è soprattutto la situazione delle falde, con livelli tra il 35 ed il 50% in meno della media mensile. Si sono registrate temperature eccezionali già da maggio con punte di 36,1°C a Firenze, 35,6°C a Grosseto, 34°C a Pisa e 32,8°C a Genova. Ma anche a Ustica con 33,4°C e Torino con 29,2°C. Il mese di giugno ha visto un’anomalia della temperatura media di +3,3°C se consideriamo l’Italia nel suo insieme, con punte di 41,2°C a Guidonia Montecelio (RM), 40°C a Prato, Firenze, Viterbo e Roma. A luglio record per le città lombarde: a Brescia e Cremona si sono registrati 39,5°C, a Pavia 38,9°C e a Milano 38,5°C. Ad agosto i termometri hanno segnato tra i 40 e i 45°C a Palermo, Catania e Reggio Calabria, mentre a Bari si è arrivati a 39°C. Questi livelli di caldo eccezionale, prolungati per settimane e mesi in gran parte del Paese, hanno portato a gravi conseguenze sulla salute umana. L’ondata di calore che ha impattato più duramente è stata quella della seconda metà di luglio, con un aumento di mortalità che ha raggiunto, stando ai dati di Ministero della Salute e Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, il 36% in tutte le aree del Paese, ma in particolare in alcune città del nord. Tra le città maggiormente colpite Torino che ha visto un eccesso di mortalità pari a +70%, a cui segue Campobasso (+69%), poi Bari (+60%), Bolzano (+59%), Milano e Genova (+49%), Viterbo (+48%), Firenze (+43%), Catania (+42%). Solo nel 2022 sono stati oltre 2.300 i decessi in Italia dovuti alle ondate di calore, secondo le analisi del ministero della Salute e Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, in crescita rispetto ai 1.472 del 2021 e ai 685 del 2020.

Si sono registrate temperature eccezionali già da maggio con punte di 36,1°C a Firenze, 35,6°C a Grosseto, 34°C a Pisa e 32,8°C a Genova. Ma anche a Ustica con 33,4°C e Torino con 29,2°C. Il mese di giugno ha visto un’anomalia della temperatura media di +3,3°C se consideriamo l’Italia nel suo insieme, con punte di 41,2°C a Guidonia Montecelio (RM), 40°C a Prato, Firenze, Viterbo e Roma. A luglio record per le città lombarde: a Brescia e Cremona si sono registrati 39,5°C, a Pavia 38,9°C e a Milano 38,5°C. Ad agosto i termometri hanno segnato tra i 40 e i 45°C a Palermo, Catania e Reggio Calabria, mentre a Bari si è arrivati a 39°C. Questi livelli di caldo eccezionale, prolungati per settimane e mesi in gran parte del Paese, hanno portato a gravi conseguenze sulla salute umana. L’ondata di calore che ha impattato più duramente è stata quella della seconda metà di luglio, con un aumento di mortalità che ha raggiunto, stando ai dati di Ministero della Salute e Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, il 36% in tutte le aree del Paese, ma in particolare in alcune città del nord. Tra le città maggiormente colpite Torino che ha visto un eccesso di mortalità pari a +70%, a cui segue Campobasso (+69%), poi Bari (+60%), Bolzano (+59%), Milano e Genova (+49%), Viterbo (+48%), Firenze (+43%), Catania (+42%). Solo nel 2022 sono stati oltre 2.300 i decessi in Italia dovuti alle ondate di calore, secondo le analisi del ministero della Salute e Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, in crescita rispetto ai 1.472 del 2021 e ai 685 del 2020.