Turismo poco sostenibile, 3/4 dei villeggianti usano ancora l’auto

La mattina di sabato 6 agosto la Polizia di Stato informa che sulle autostrade italiane il traffico sarà da bollino nero, ovvero si prevedono code e forti rallentamenti per il primo grande esodo estivo verso le località turistiche (di mare principalmente). Perché, dagli anni del Boom economico in avanti, l’automobile resta il principale mezzo di trasporto utilizzato dagli italiani per spostarsi lungo lo Stivale, ma anche all’estero. Nonostante la comodità del treno (che permette di rilassarsi durante il tragitto e conduce direttamente nei centri storici delle città) la macchina viene infatti preferita per la sua praticità e per la possibilità di utilizzarla anche nei piccoli spostamenti una volta giunti a destinazione. Il turismo sostenibile, dunque, resta un miraggio, nonostante gli sforzi delle grandi società di trasporti e delle amministrazioni pubbliche.

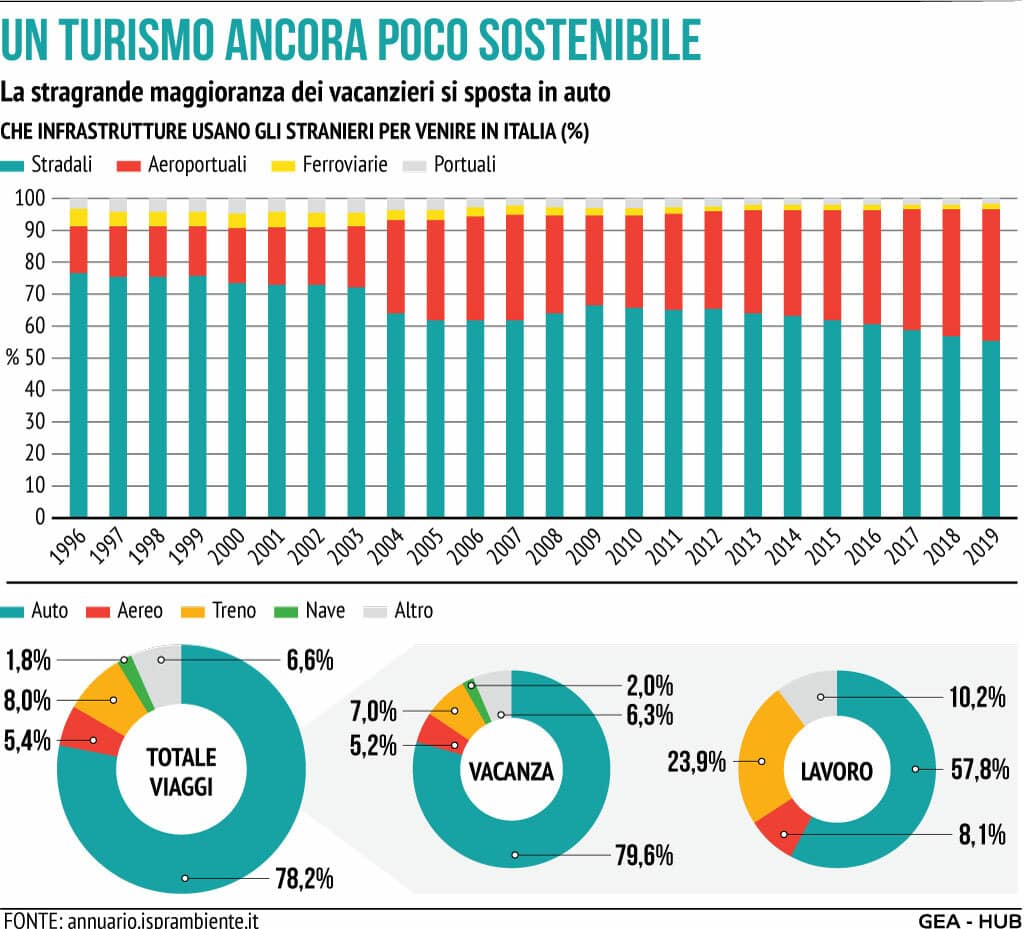

La macchina viene preferita soprattutto dalle famiglie che con bambini dichiarano di essere più libere e rilassate negli spostamenti, mentre i più giovani tendono a preferire il treno. Secondo lo studio Ispra ‘Flussi turistici per modalità di trasporto’ a fronte di una diminuzione dei viaggi in generale dovuto inevitabilmente al ‘pandemico’ 2020, la scelta dell’automobile, da sempre il mezzo più utilizzato, diventa prevalente per il 73,9% dei viaggi effettuati nel 2020 e del 78,2% di quelli compiuti in Italia. Osservando i dati degli spostamenti in vacanza, ben il 79,6% dei turisti si mette alla guida di un’auto; il 7% viaggia in treno, il 5,2% prende l’aereo, il 2% la nave e il 6,3% altri mezzi di trasporto.

Anche i turisti che arrivano dall’estero in Italia non sono poi così sensibili all’ambiente. Guardando i dati sull’andamento, nel corso degli anni, delle infrastrutture utilizzate per raggiungere il Bel Paese, si nota come quelle stradali rappresentino oltre il 60% del totale. Dal 1996 al 2003 le infrastrutture stradali sono state preferite da oltre il 70% dei turisti stranieri; dal 2004 il dato è calato a poco più del 60%, fino a restare stabile fino al 2016, per scendere sotto il 60% dal 2017 al 2019. Lo spazio lasciato vuoto è stato occupato dalle infrastrutture aeroportuali, il che significa che molti turisti (quelli extra Ue) hanno raggiunto l’Italia in aereo. Fanalino di coda restano le infrastrutture ferroviarie (assottigliatesi sempre più dal 1996 al 2019) e quelle portuali.

Nonostante l’impennata dei prezzi dei carburanti, gli italiani pare non vogliano rinunciare alla macchina per i loro spostamenti, forse perché vengono da ‘anni pandemici’ che li hanno visti rinunciare o limitare parecchio gli spostamenti e per questo ora vogliono sentirsi liberi. Ma le prospettive sostenibili restano comune buone.

Secondo un recente studio realizzato da ‘EY Future Travel Behaviours’ diffuso in primavera, aumenta infatti rispetto al 2020 l’utilizzo di treno e aereo rispetto ai mezzi personali, ma con livelli ancora inferiori rispetto al 2019, e con alcune differenze per fascia d’età che rivelano un incremento consistente dei voli aerei per gli under 40 (42% contro il 30% del campione totale). Aumentano anche gli spostamenti per lavoro: tra chi viaggia per lavoro, l’auto resta il mezzo più utilizzato (60%), il treno è usato in misura maggiore rispetto al 2019 (55%), mentre solo 1 su 3 si sposta in aereo. Comodità e prezzo sono i principali fattori che influenzano la scelta del mezzo di viaggio, come per la precedente rilevazione, ma, anche se la sicurezza dell’esperienza di viaggio resta importante, quest’ultima tuttavia assume meno rilevanza nelle priorità dei viaggiatori. Aumenta invece l’importanza attribuita alla sostenibilità: il 74% degli individui afferma di aver fatto scelte di viaggio pensando alla sostenibilità in quanto sono preoccupati per le conseguenze delle proprie azioni sul pianeta.

Nel confronto tra auto e treno, si registra un’elevata attenzione dei viaggiatori alle iniziative di riduzione dell’impatto ambientale dei viaggi in aereo, con oltre la metà del campione che ritiene rilevanti quelle relative all’utilizzo di carburanti green, ma si evidenzia anche una disponibilità da parte dei 2/3 degli intervistati a pagare un sovrapprezzo per garantire la compensazione delle emissioni di CO2 dei propri viaggi di breve e lungo raggio.

L’analisi delle attitudini, effettuata con test impliciti, verso un atteggiamento di tipo ‘Environmental Concern’, evidenzia una netta tendenza verso l’adozione di comportamenti eco-friendly ed attenti all’ambiente. Dalle risposte esplicite emerge che il 46% considera importante o molto importante l’impatto sull’ambiente delle proprie scelte, un dato in aumento rispetto alla precedente rilevazione. Anche i test impliciti confermano il trend di crescita della preoccupazione verso i temi ambientali. Infatti, il 75% degli intervistati ha un atteggiamento ansioso verso i problemi ambientali (contro il 67% dello scorso sondaggio).