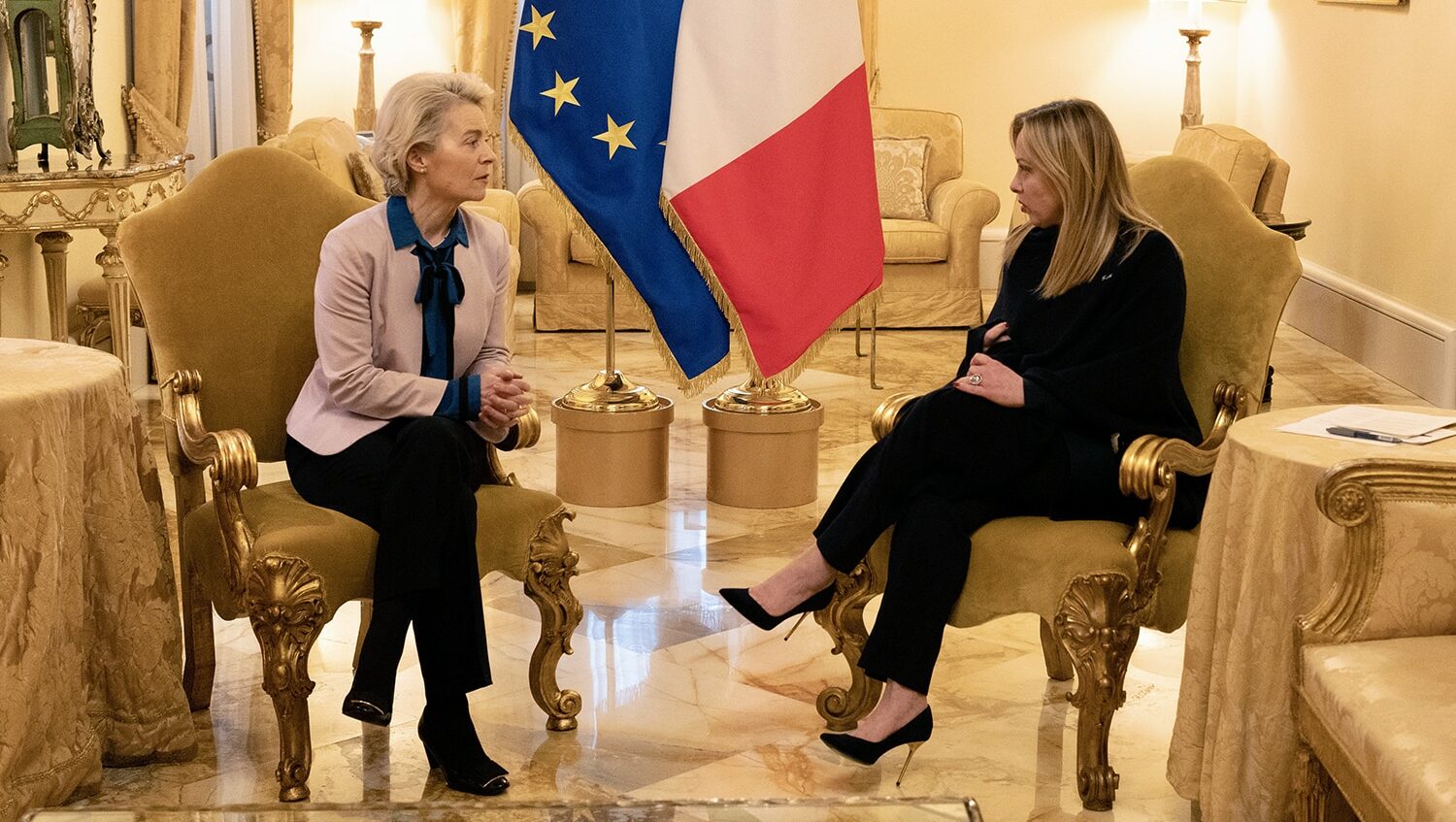

Meloni-von der Leyen, faccia a faccia su energia e Pnrr

Un’ora, faccia a faccia, nell’ufficio al piano nobile di Palazzo Chigi. E’ la prima volta che Giorgia Meloni riceve nella sua nuova ‘casa’ la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a Roma per partecipare alla presentazione del libro dedicato ai discorsi di David Sassoli, compianto presidente del Parlamento europeo, celebrato a un anno dalla scomparsa. Mentre sulla Capitale italiana scende la pioggia e soffia forte il vento, le due leader tornano a discutere a distanza di poche settimane dal colloquio avuto a Bruxelles, in occasione della prima visita all’estero da presidente del Consiglio. Presente al vertice anche ministro degli Affari Ue, Raffaele Fitto.

Il faccia a faccia, spiegano da Palazzo Chigi “ha rappresentato un’ottima occasione per uno scambio di vedute in preparazione del Consiglio europeo straordinario del 9-10 febbraio dedicato in particolare all’economia e alla migrazione“. Due temi che stanno molto a cuore a Meloni, soprattutto dopo il colpo di freno tirato dalla Svezia, a cui spetta il compito di guidare il Consiglio dell’Unione europea fino al prossimo 30 giugno proprio sulla riforma del sistema di gestione dei flussi migratori. Con l’Europa ci sarà molto da discutere nei prossimi mesi, ma dall’Italia è stato ribadito un punto fermo. Ovvero, in tema di ripresa economica, la premier riafferma l’impegno del governo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel corso dell’incontro, però, Meloni e von der Leyen si sono trovate d’accordo sulla condanna per gli atti violenti che si sono verificati in Brasile, esprimendo solidarietà alle istituzioni democratiche del Paese.

Che la visita sia andata bene lo si intuisce anche dal tono del tweet che la presidente della Commissione Ue posta subito dopo aver lasciato Palazzo Chigi. “Un piacere incontrare Giorgia Meloni a Roma oggi”, scrive infatti in perfetto italiano. Confermando che al centro del colloquio c’è stata la preparazione del prossimo Consiglio europeo, ma non solo. “Abbiamo discusso di come continuare a sostenere l’Ucraina, garantire un’energia sicura e accessibile, aumentare la competitività dell’industria europea e fare progressi sul Patto per la migrazione” e l’asilo, ha reso noto la leader dell’esecutivo comunitario.