Nell’editoriale della scorsa settimana ragionando sulle prospettive economiche del 2024 e cercando di collocarle all’interno di un quadro più strutturale di medio-lungo periodo ho evidenziato i ritardi e le debolezze dell’Europa rispetto alle altre grandi aree economiche del mondo (USA, Cina e in prospettiva India).

Ho scritto che, a mio giudizio, questa debolezza relativa parte da una degenerazione culturale (la presunzione di pensare che “siamo i più bravi di tutti” e quindi regole, regole, regole) e da un declino industriale e demografico: tra le prime 10 aziende del mondo non ce n’è neppure una europea, e la popolazione del nostro continente invecchia a ritmi impressionanti con tutto ciò che ne consegue in termini economici e sociali.

La situazione che si è creata rischia di spiazzare definitivamente l’Unione Europea e i suoi sogni di gloria, relegandola al ruolo di attore minore nelle dinamiche mondiali.

Dinanzi a un quadro del genere, che mi pare difficilmente contestabile, può essere utile cercare di definire una prospettiva strategica ed economica non velleitaria per l’Europa all’interno della quale collocare l’Italia.

Mi sono divertito ad usare per questo esercizio uno dei modelli classici della teoria d’impresa: forze/debolezze, minacce/opportunità. Pur consapevole dei limiti di un’applicazione del genere non a singole imprese ma a sistemi economici globali, sono convinto che la provocazione possa servire.

Ho due convinzioni radicate che hanno sostenuto la mia riflessione e che voglio sviluppare. La prima vede inscindibilmente legate le prospettive economiche e industriali del nostro continente alle dimensioni geo-strategica e della sicurezza. La seconda è che, poiché il tema del Mediterraneo si imporrà sempre di più nei prossimi anni, vi è un ruolo importantissimo che l’Italia può giocare partendo non solo dalla sua collocazione geografica ma anche da un dato culturale e di vicinanza alle popolazioni del Sud e dell’Est.

Ma procediamo con ordine.

Come detto la situazione di oggi è che l’Europa, per differenziale negativo di crescita e per minore tasso di innovazione tecnologica della sua economia industriale, è indietro rispetto ad USA e Cina; ciò in particolare in quelle aree che sono coperte da protezione brevettuale come intelligenza artificiale, biotecnologie, aero-spazio, e in parte farmaceutica e vaccini. Oggi si trova in terza posizione ma in pochi anni rischia, con la travolgente crescita indiana, di diventare quarta. Se le cose continuano così il declino e la marginalizzazione mi appaiono francamente inevitabili.

Dall’altro lato, in termini geo-strategici e di sicurezza la posizione europea è super delicata. Pressata com’è a est dal neo-imperialismo russo e a sud, nel Mediterraneo e nel Golfo, dall’affacciarsi di nuove potenze e nuovi protagonisti come Turchia e Iran, nonostante una spesa militare sì ingente (oltre 200 miliardi di euro l’anno ) ma del tutto scoordinata e quindi inutile alla creazione di campioni industriali europei, non può fare a meno dell’ombrello protettivo USA come è successo negli ultimi 70 anni.

Le due guerre in corso in Ucraina e in Israele testimoniano ciò in maniera solare. In base a questi due assunti le debolezze europee sono dunque evidenti: spiazzamento competitivo economico, industriale e demografico; fragilità geo-strategica e della sicurezza.

Abbiamo per contro punti di forza? Certamente almeno due: un grande mercato, anzi il più grande e ricco mercato del mondo (almeno per ora) non a caso concupito da economie non europee, ed un sistema di valori e istituzioni democratici saldo (sempre almeno per or ) e garante di diritti economici, sociali e civili che non ha eguali al mondo e che, non a caso, attira grandi flussi migratori.

Se si condivide questa analisi, e se per un attimo si lascia da parte la retorica europeista che crede di risolvere i problemi dell’oggi e di domani mattina con la stanca riproposizione di un modello ideale di Stati Uniti d’Europa difficile da attuare nel breve periodo, con un’unica politica estera, un sistema di difesa comune fuori dalla Nato, ed una transizione energetica tutta ideologica e destinata, se portata avanti così, a desertificare industrialmente il continente senza incidere per nulla sul climate change a livello mondiale, nella situazione data non restano molte strade da percorrere.

L’unica, riconoscendo onestamente l’impossibilità di rimanere soli, è perseguire con forza la realizzazione di una grande area di cooperazione euro-atlantica che veda in un’alleanza geostrategica, militare, economica e industriale USA/UE l’unica prospettiva realisticamente possibile in un mondo nel quale si registra una convergenza antioccidentale negli altri protagonisti.

All’interno di quest’area, che deve ovviamente coinvolgere alleati asiatici e ‘pacifici’ (in primis Giappone, Corea del Sud e Australia) vanno individuate complementarietà e sinergie economiche e industriali che possono esprimere una forza esponenziale.

Un’idea per gli amici di Aspen: sarebbe bello che due grandi centri di ricerca economica e industriale, uno statunitense l’altro europeo, iniziassero a studiare quali potrebbero essere i terreni industriali di questa possibile collaborazione. Tu fai questo, io faccio quello, tu investi lì io investo là, in un disegno coordinato e unitario soprattutto in tutte le aree del de-risking e cioè in tutte le aree industriali sensibili a questioni di sicurezza strategica: di nuovo, intelligenza artificiale, microprocessori, biotecnologie, farmaceutica e vaccini e aero-spazio.

Per le esperienze industriali maturate a livello internazionale ho visto molte volte opportunità e grandi potenzialità in questa ipotesi di cooperazione euro-atlantica. Basti ricordare nel settore automotive la straordinaria vicenda FIAT/Chrysler e il genio di Marchionne. Ma ci sono altre importanti aree di dialogo e possibile cooperazione industriale con gli USA.

Come siderurgici italiani abbiamo molto insistito, ad esempio, sulla necessità di accogliere la proposta dell’Amministrazione Biden di un’area di libero scambio Stati Uniti ed Europa estesa a Canada e Messicoper l’acciaio e l’alluminio, con l’eliminazione del dazio del 25% a suo tempo introdotto da Trump sulle importazioni di questi prodotti negli Usa. L’unica condizione richiesta dagli americani è che questo dazio possa essere mantenuto nei confronti di quei Paesi, fuori dall’area di libero scambio, che praticano unfair-trade, a partire dalla Cina.

L’ideologismo mercatista della Commissione Europea e le ambiguità della Germania, che di fatto rifiuta ogni provvedimento daziario nei confronti della Cina, hanno impedito questo accordo. L’Europa, nel non cogliere questa opportunità, ha fatto un grave errore ed ha mostrato la sua insipienza. Un’eventuale vittoria di Trump alle elezioni presidenziali del novembre 2024 renderebbe tutto maledettamente più difficile.

E ancora: sulla definizione di green steel, e cioè sulle caratteristiche di processo e intrinseche che deve avere l’acciaio verde, la posizione italiana è molto più vicina a quella dell’Associazione dei siderurgici statunitensi che a quella di Eurofer (l’organizzazione dei siderurgici europei a cui aderisce anche l’italiana Federacciai).

Questa comunanza deriva dall’oggettivo fatto che la stragrande maggioranza dell’acciaio prodotto sia in Usa che in Italia è da forno elettrico e rottame quindi già largamente decarbonizzato.

I nostri amici americani di Nucor (la prima siderurgia Usa con oltre 24 milioni di tonnellate di acciaio prodotte ogni anno e che per più di 12 anni è stata socia di Duferco negli impianti italiani) produce acciaio da forno con utilizzo di rottame e di DRI (direct reduction iron). Nucor dispone di due grandi impianti di DRI (identici a quelli che dovrebbero essere installati a Taranto) uno in Lousiana e l’altro a Trinidad. Certamente l’esperienza di questo grande gruppo americano, amico dell’Italia, pur senza coinvolgimenti diretti sarebbe preziosissima per il processo di decarbonizzazione dell’Ilva e per il suo rilancio.

Una stretta cooperazione economica e industriale tra Stati Uniti d’America e Europa darebbe tra l’altro un sostrato e una ancor più grande giustificazione al permanere di una stretta alleanza militare della Nato di cui l’Europa non può fare a meno per la sua sicurezza. Cosa ne sarebbe stato dell’Ucraina senza gli aiuti militari degli Usa e del Regno Unito?

Allargando il ragionamento dall’economico e industriale ai temi strategici e della sicurezza il ruolo dell’Italia in uno schema del genere diventa importantissimo. Vediamo perché.

Nei prossimi anni la divisione con il Nord Africa si andrà attenuando e il baricentro europeo, oggi tutto concentrato sull’asse franco-tedesco, si abbasserà spostandosi verso il Mediterraneo.

In questo contesto la posizione geografica dell’Italia, che è sostanzialmente una gigantesca piattaforma logistica proiettata verso il Sud e l’Est; l’internazionalizzazione della sua economia e la sua capacità culturale, di empatia e di dialogo con i Paesi della sponda adriatica e del Nord Africa costituiscono un formidabile patrimonio non solo per noi ma per l’Occidente tutto.

L’Italia può e deve diventare il ‘traduttore’ dei valori civili, democratici, istituzionali dell’Occidente per quei Paesi che sono alla ricerca del benessere e di un riscatto economico ma anche di una via verso il progresso democratico. Grazie al solido ancoraggio atlantico mantenuto anche dal Governo Meloni e alla capacità di dialogo che ci contraddistingue possiamo svolgere questo ruolo molto meglio di altri Paesi europei il cui passato coloniale è molto più ingombrante del nostro.

Ci vuole un approccio al tempo stesso dialogante ma anche molto più sofisticato di quello usato dall’occidente nelle vicende recenti delle cosiddette ‘primavere arabe’ e della crisi libica; un approccio che la politica estera italiana e la sua diplomazia sono capaci di esprimere.

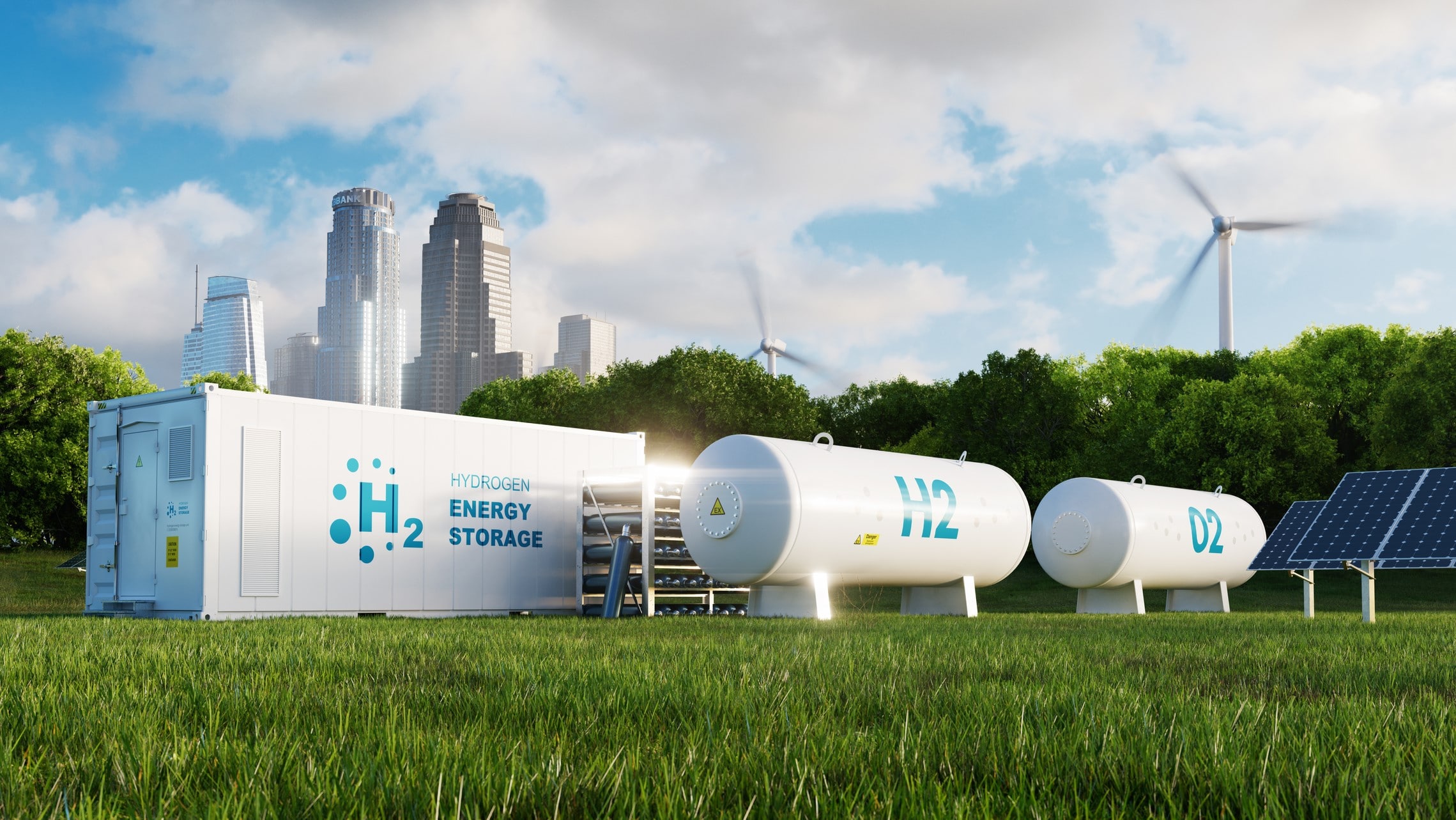

Il piano Mattei, a partire dalle iniziative in campo in Tunisia: la linea di connessione elettrica che Terna sta per realizzare; la disponibilità degli industriali energivori italiani a partecipare con il loro consorzio Interconnector al finanziamento della linea e alla realizzazione di impianti di energia rinnovabile e di produzione di idrogeno verde in quel Paese; l’iniziativa sull’acqua che grandi aziende italiane come Acea e Fisia potrebbero intraprendere; un primo accordo per la messa a disposizione dell’industria italiana di 4000 lavoratori tunisini opportunamente formati può diventare davvero un nuovo modello di intervento in Africa basato su una cooperazione concreta e fattiva.

Una delle grandi direttrici dello sviluppo mondiale nei prossimi 20 anni sarà in Africa.

L’Occidente non può lasciare il continente africano alla Cina e alla Russia, che vi opera con i mercenari della Wagner per proteggere clepto-dittature autoctone. L’Italia, se pensa in grande, può giocare una partita fondamentale. Abbiamo tutto per farlo, dobbiamo concentrarci su quella che gli americani chiamano execution.

Che la Cop 28 sia stata un fiasco o quasi un fiasco dipende solo dai punti di vista più o meno ideologici. Che molto poco si potesse pretendere da un evento che ha avuto come presidente Sultan Ahmed al-Jaber, amministratore delegato di Abu Dahbi National Oil Company (la Adnoc, principale compagnia petrolifera degli Emirati Arabi), era abbastanza scontato. Che la Cop28 potesse riservare un epilogo analogo alla Cop27 era persino prevedibile. Che non tutte le posizioni emerse dalla convention Onu di Dubai siano da buttare nel bidone della spazzatura un’altra evidenza sulla quale riflettere.

Dopo una decina di giorni di chiacchiere e confronti, alla fine sembra che troveremo carbone (fossile) sotto l’albero di Natale. La prima bozza di accordo non convince, gas & oil continuano a farla da padrone, i Paesi produttori non ne vogliono sapere di dare un taglio alla loro principale fonte di introiti, la progressiva dismissione dei combustibili fossili pare abbia la cadenza musicale del fado. E pure la sua tristezza. La luce in fondo al tunnel sono le rinnovabili e, forse, il nucleare. Ma tra mille eccezioni, come da dichiarazione del ministro Gilberto Pichetto Fratin per quanto riguarda la posizione dell’Italia: una fessura non un’apertura. E, comunque, siamo nell’ordine di molti anni, insomma non una soluzione immediata.

Mentre le associazioni ambientaliste si ostinano a gettare vernice verde in fiumi, lagune e fontane, il mondo prende la sua piega. La spaccatura che emerge è netta. C’è preoccupazione per l’innalzamento della temperatura planetaria e per i risultati non in linea con le prospettive delineate dall’accordo di Parigi, probabilmente adesso c’è anche minore distanza tra Europa, Usa, Cina e India, nessuno dubita sulla necessità di “fare qualcosa”, ma sono i tempi e i modi che generano lo stallo. Da un lato la Ue che pesta sull’acceleratore per velocizzare la transizione green, dall’altro i Paesi produttori e in via di sviluppo che azionano il freno. Usando la ragione e non la pancia, è inimmaginabile pensare al mondo senza gas e senza petrolio in uno spazio temporale ristretto. Sultan al-Jaber sostiene con un’iperbole che si tornerebbe alla caverne: non è così, però non è nemmeno possibile ipotizzare a breve una società spinta solo da energie rinnovabili o biocarburanti. E siccome di radicalismo si perisce, lo sforzo maggiore dovrebbe farlo il buonsenso che non produce gas serra: non tutto subito, ma nemmeno niente per sempre. Sarebbe utile conoscere, oltre alla posizione del Governo, anche quelle delle nostre aziende di bandiera: da Eni a Enel, fino a Terna e Edison, Eph, A2A. Come si pongono in questa controversia?

La fotografia scattata alla Cop28 è chiarissima: Emirati, Arabia Saudita, Iraq, Iran e Russia non vogliono abbandonare la strada dei combustibili fossili, gli Stati Uniti stanno strategicamente nel mezzo, i giganti Cina e India manco si sono fatti sentire e tirano dritto allegramente. Insieme fanno 3 miliardi di persone, oltre un terzo della popolazione mondiale. Assodato che la transizione ecologica costi cara, vanno tutelate parimenti la stabilità delle economie e la salute del pianeta. Senza la prima non c’è la seconda. Sono da evitare gli estremismi o le asticelle fissate troppo in alto. E qui l’Europa può e deve darsi una regolata perché l’era-Timmermans ha prodotto guasti e lasciato strascichi. C’era una volta l’Europa che dettava il ritmo al mondo, adesso ci sono nazioni che da sole contano più di un continente intero. E che inquinano anche di più. Prenderne coscienza non è avere meno peso geopolitico ma capire in che epoca si sta vivendo. Diceva Seneca: non possiamo dirigere il vento ma possiamo orientare le vele.

La Cina domina il mercato globale dei pannelli solari grazie a grande capacità produttiva e a prezzi ultra-competitivi. Il calo dei costi tuttavia sta diventando un boomerang per l’ex celeste impero, che nei prossimi mesi potrebbe assistere a numerosi fallimenti. Anche se la domanda solare aumenta con l’accelerazione della transizione energetica globale, il numero di produttori diminuirà nei prossimi 12-18 mesi, ha affermato Lan Tianshi, co-amministratore delegato di GCL Technology Holdings Ltd., il secondo produttore mondiale del materiale chiave polisilicio. “Il momento peggiore è arrivato”, ha aggiunto a Bloomberg, prevedendo che circa il 25% dei produttori di polisilicio saranno costretti ad abbandonare l’attività. “Questo è un test di pressione su chi può sopravvivere“. Molti produttori di energia solare vendono a prezzi prossimi ai costi di produzione e le aziende produttrici di polisilicio non annunciano più piani per costruire più fabbriche, ha sottolineato a Bloomberg. I nuovi impianti già in costruzione stanno annullando le fasi successive, mentre gli impianti completati ritardano l’inizio dell’attività.

Secondo l’autorevole Bernreuter Research l’eccesso di offerta spingerà i nuovi entranti fuori dal mercato nel 2024. L’anno prossimo il leader cinese del mercato del polisilicio Tongwei darà inizio a una fase di concorrenza spietata. “Tongwei prevede di mettere in funzione 575.000 tonnellate di nuova capacità produttiva il prossimo anno, mentre ci aspettiamo crescita del mercato di 200.000 tonnellate al massimo”, afferma Johannes Bernreuter, capo di Bernreuter Research e autore del ‘Polysilicon Market Outlook 2027’. La carenza di polisilicio nel 2021 e nel 2022 aveva fatto salire il prezzo spot fino a quasi 40 dollari al kg, attirando molti aspiranti cinesi nel settore. “Se tutte le nuove capacità venissero aumentate nel 2024, l’eccesso di offerta aumenterebbe fino a 1,4 milioni di tonnellate”, aggiunge Bernreuter. “Con i suoi bassi costi di produzione e la comprovata qualità del prodotto, Tongwei spingerà la maggior parte, se non tutti, i nuovi concorrenti fuori dal mercato”.

La crisi in Cina sembra alle porte anche se il più grande cliente dell’industria del polisilicio, il settore solare, è in rapida crescita. A differenza di altri ricercatori di mercato, Bernreuter prevede che gli impianti fotovoltaici annuali aumenteranno da 425 GW nel 2023 a 1.100 GW nel 2027, il che equivale a un tasso di crescita medio annuo del 26,8%. “I modelli previsionali tradizionali hanno per lo più sottostimato la crescita del fotovoltaico. Pertanto abbiamo adottato un approccio più aggressivo”, spiega l’analista. La rapida crescita alimenterà la forte domanda di silicio metallico, che è costituito da quarzo. “La conseguenza è inevitabile: nella seconda metà di questo decennio il quarzo per il silicio metallico scarseggerà“, prevede Bernreuter.

Nel frattempo i prezzi delle celle solari più vendute nell’attuale mercato solare, hanno continuato la loro traiettoria discendente arrivando a toccare i prezzi più bassi di sempre, secondo i dati OPIS – una società del gruppo Dow Jopnes – forniti a Pw Magazine.

Secondo un nuovo studio, le emissioni di CO2 della Cina sono destinate a diminuire nel 2024, grazie alla crescita record della sua capacità di energia rinnovabile, che ora è sufficiente a coprire la crescente domanda del Paese. La Cina è attualmente il più grande emettitore di gas serra al mondo e prevede di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2060, respingendo le richieste di un obiettivo più ambizioso. L’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) stima che il Paese sarà responsabile del 45% delle emissioni di combustibili fossili tra il 2023 e il 2050. Ma la Cina sta anche costruendo capacità di energia rinnovabile a rotta di collo, con nuove installazioni solari che solo nel 2023 rappresentano il doppio della capacità totale degli Stati Uniti, secondo l’analisi del sito web britannico sul clima Carbon Brief pubblicata lunedì.

“La nuova capacità aggiuntiva di energia solare, eolica, idroelettrica e nucleare nel solo 2023 genererà circa 423 terawattora (TWh) all’anno, equivalenti al consumo totale di elettricità della Francia“, si legge nel rapporto di Lauri Myllyvirta del Centre for Energy and Clean Air Research. Il massiccio aumento della capacità installata e la prevista ripresa della produzione idroelettrica dopo una prevedibile battuta d’arresto a causa della siccità “sono praticamente garantiti per ridurre la produzione di elettricità basata sui combustibili fossili e le emissioni di CO2 nel 2024”, si legge nel rapporto. Questo calo potrebbe essere sostenibile perché “il ritmo di sviluppo dell’energia a basse emissioni di carbonio è ora sufficiente non solo a fornire, ma anche a superare l’aumento medio annuo della domanda totale di elettricità in Cina“, precisa il rapporto. Questa analisi si basa su cifre ufficiali e dati commerciali.

Allo stesso tempo, però, la Cina continua ad espandere la sua capacità di produzione di energia elettrica a carbone, e il rapporto avverte che questo potrebbe portare a “uno scontro” tra gruppi di interesse divergenti. La crescita delle energie rinnovabili “minaccia gli interessi dell’industria del carbone e dei governi locali che dipendono fortemente dal settore del carbone“, avverte Carbon Brief. “Ci si può aspettare che questi attori si oppongano e ostacolino la transizione“.

Alti funzionari cinesi e statunitensi per il clima si sono incontrati questa settimana, prima dei colloqui della COP28 previsti per novembre, e hanno dichiarato di aver avuto colloqui “costruttivi“, senza fornire ulteriori dettagli.

L’Unione europea non si ferma. E’ decisa a giocare la partita della sostenibilità, accettando la sfida geopolitica lanciata da una Cina entrata prepotentemente nella corsa per la definizione di un nuovo modello economico-produttiva. Di fronte allo stop cinese all’export di germanio e gallio, materie prime utili alle transizioni verde e digitale, “la Commissione è in contatto con raffinatori e riciclatori internazionali e con sede nell’Ue per vedere se, se necessario, potrebbero aumentare o riprendere la produzione”. Lo assicura il commissario per il Mercato interno e l’industria, Thierry Breton, che mostra come l’Ue non sia ferma a guardare. “Ne vale la pena, poiché il gallio e il germanio sono sottoprodotti di metalli più comuni”, aggiunge. Avanti dunque con un’alleanza commerciale e industriale in salsa anti-cinese.

Forte di un territorio ricco di materie prime indispensabili e di un controllo di ciò che non è presente nel proprio sottosuolo, la Repubblica popolare chiude i rubinetti a dei flussi commerciali non casuali. Germania e gallio sono elementi utilizzati nei chip dei computer, nel settore delle telecomunicazioni, per la produzione di pannelli solari e veicoli elettrici. La Repubblica popolare cinese ha annunciato restrizioni nella vendita all’estero di queste materie prime, ma il commissario per l’Industria, Thierry Breton, ostenta ottimismo: “I materiali sono sottoprodotti e quindi il potenziale per raffinarli nell’Ue è elevato, anche a breve termine”. Come spiega, “il gallio, ad esempio, è stato prodotto nell’Ue fino al 2016, e il recupero del germanio dalle scorie è ancora in corso nell’Ue, e i progetti strategici orientati alla sua produzione potrebbero essere sostenuti dall’Ue”.

Condizionali d’ordinanza, perché a Bruxelles si è consapevoli della posta in gioco. Gallio e germanio sono stati inseriti nella lista Ue delle materie prime strategiche, versione 2023, quella dunque aggiornata. Per queste due materie prime l’esecutivo comunitario riconosce “rischi sistemici”. In particolare per il Gallio, “a causa della maggiore concentrazione della produzione globale in Cina e dell’interruzione di un’importante produzione interna”. Pechino ha iniziato a produrre solo per sé stessa, per tagliare fuori concorrenti nel nuovo business mondiale, voluto dagli europei.

Numeri alla mano, il compito che si è dato il team von der Leyen risulta tanto necessario quanto arduo. L’Ue ha un tasso di dipendenza dall’estero del 98% per quanto riguarda il gallio. Il ‘made in China’ da solo vale il 71% di questa domanda. Gli altri partner principali sono Stati Uniti (10%) e Regno Unito (9%). Diverso il mercato del germanio. Belgio e Germania riescono sia a produrre sia a lavorare, seppur in volumi insufficienti. Bisogna dunque affidarsi a Stati Uniti, Giappone e magari alle loro imprese. Perché alla fine la green economy l’Ue non potrà non farla senza un qualche contributo esterno. “Partnership strategiche potrebbero aiutare, nel medio termine, a diversificare l’offerta di gallio e germanio”, riconosce Breton. La Commissione è al lavoro. Perché non ha alternative.

Entro la fine del 2023, la Cina controllerà la metà della capacità mondiale installata di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio. E’ quanto emerge dall’ultima edizione della Global Hydrogen Review 2023 dell’Agenzia internazionale dell’energia (Aie), nel quale si fa il punto sul settore. “Dopo un inizio lento, la Cina ha assunto un ruolo guida nella diffusione degli elettrolizzatori: entro la fine dell’anno, la capacità installata di elettrolizzatori in Cina dovrebbe raggiungere 1,2 Gigawatt, ovvero il 50% della capacità produttiva globale”, afferma l’Aie.

Gli elettrolizzatori sono le apparecchiature utilizzate per la separazione industriale dell’idrogeno e dell’ossigeno all’interno della molecola d’acqua (H20) utilizzando l’elettricità, che a sua volta proviene da fonti a bassa emissione di carbonio o prive di carbonio (energia solare, eolica, idroelettrica o nucleare). Con la transizione energetica in atto, gli elettrolizzatori stanno diventando essenziali per sostituire il metodo tradizionale di produzione dell’idrogeno industriale, finora basato sul gas metano fossile (CH4), un metodo spesso legato all’industria petrolchimica, che è economico ma emette alti livelli di CO2.

Secondo l’Aie, la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio potrebbe raggiungere i 38 milioni di tonnellate entro il 2030 se tutti i progetti annunciati saranno realizzati. Tuttavia, l’Agenzia teme che l’aumento dei costi delle attrezzature dovuto all’inflazione “metta a rischio i progetti” e “riduca l’impatto del sostegno governativo”. Alcuni progetti hanno rivisto le stime dei costi iniziali fino al 50%.

Nonostante i venti contrari dell’economia, la diffusione degli elettrolizzatori sta iniziando ad accelerare. Alla fine del 2022, stima l’Aie, la capacità degli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno ha raggiunto quasi 700 MW. Sulla base dei progetti che si trovano nelle fasi finali di finanziamento o che sono in fase di costruzione, la capacità totale potrebbe più che triplicare fino a raggiungere i 2GW entro la fine del 2023, con la Cina che, appunto, ne rappresenta la metà. Se tutti i progetti annunciati venissero realizzati, si potrebbe raggiungere un totale di 420GW entro il 2030, con un aumento del 75% rispetto alla revisione dell’Aie del 2022.

“Nel 2022, i progressi nell’uso dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio sono molto lenti e copriranno solo lo 0,7% della domanda globale di idrogeno”, sottolinea il rapporto, “il che implica che la produzione e l’uso di idrogeno nel 2022 emetteranno 900 milioni di tonnellate di CO2 equivalente”.

La produzione annuale di idrogeno a basse emissioni potrebbe raggiungere i 38 milioni di tonnellate all’anno nel 2030, se tutti i progetti annunciati venissero realizzati, con quasi tre quarti provenienti da elettrolizzatori alimentati da energia rinnovabile e il resto da combustibili fossili con cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio.

L’Aie chiede inoltre una maggiore cooperazione internazionale per “evitare la frammentazione del mercato”.

Il Green Deal europeo non può fare a meno della Cina. Il cambio di paradigma operato dalla Commissione von der Leyen produce una dipendenza, tutta nuova, da cui sottrarsi non appare possibile. Perché la repubblica popolare è troppo presente in quei settori e in quei mercati di cui l’Ue è povera eppur tanto, troppo bisognosa. Per fare della transizione verde servono terre rare, ma pure metalli quali niobio e tantalio, “essenziali per l’industria della difesa e l’energia rinnovabile in tutto il mondo”, rileva un’analisi del centro studi e ricerche del Parlamento europeo. Queste risorse sono tutte in mano cinese.

Considerando l’agenda politica europea e il contesto geopolitico internazionale, “gli impegni di neutralità climatica dell’Ue e le risposte degli Stati membri ai rischi sollevati dall’invasione russa dell’Ucraina hanno contribuito a una crescente domanda di tali metalli che dovrebbe continuare a medio termine”. Nel 2020, si ricorda nel documento, la Commissione europea ha stimato che la domanda di elementi di terre rare utilizzati nei magneti permanenti aumenterebbe di dieci volte entro il 2050. Con la Cina e le sue industrie a farla da padrone per una politica ponderata che ha permesso di conquistare vantaggio.

“La Cina beneficia di un controllo schiacciante dell’estrazione e della lavorazione delle terre rare, un’industria considerata di grande importanza strategica”. Per l’Unione europea “evitare ogni cooperazione con aziende legate alla Cina potrebbe rivelarsi impossibile in un settore dominato in modo schiacciante dalla Cina”. L’unica strada percorribile, per non ritrovarsi tra le braccia del Dragone, è scegliere con cura gli investimenti e i partner. Si tratterebbe di procedere ad uno ‘screening’ delle imprese, della loro partecipazione azionaria asiatica e i lori rapporti con la Repubblica popolare cinese, presente anche nell’unico polo di lavorazione delle terre rare su suolo europeo.

L’Ue è in ritardo. Ha avviato una transizione senza essere pronta. “Gli Stati membri dell’Ue non dispongono di miniere di terre rare attive, mentre allo stesso tempo importanti progetti di estrazione di terre rare al di fuori della Cina, come quelli in Groenlandia, non sono ancora diventati operativi”. Inoltre, “anche la capacità di trasformazione europea è limitata, poiché è in gran parte concentrata in un unico impianto, vale a dire lo stabilimento Silmet in Estonia”. Ma di proprietà extra-Ue. Silmet a è di proprietà della Neo Performance Materials Corp (Npm), azienda canadese con sede a Toronto. Principale azionista di Npm è l’azienda australiana Hastings Technology Metals Ltd, attiva nel settore delle terre rare. “Wyloo Metals, di proprietà del fondo di investimento Tattarang, ha finanziato Hastings per l’acquisizione di Npm”. In questo gioco di acquisizioni e partecipazioni, “Tattarang è ancora di proprietà della famiglia dell’imprenditore minerario australiano Andrew Forrest, i cui legami con la Cina sono particolarmente estesi”. In particolare “la sua attività principale, Fortescue Metals Group, estrae ed esporta minerale di ferro in Cina, che è il mercato principale dell’azienda per questo prodotto. Forrest è stato ripetutamente collegato ai tentativi del partito-stato cinese di influenzare la politica del suo paese d’origine”.

Il dominio cinese su terre rare, niobio e tantalio si spiega anche con una politica avviata con largo anticipo, mirata e finalizzata a conquistare vantaggi. In aggiunta al suo controllo sulle risorse di terre rare, ricorda il documento, “ la Cina ha ripetutamente cercato di ottenere il controllo di importanti giacimenti all’estero, una strategia coerente con il desiderio di mantenere la leva finanziaria che la Cina ha sfruttato per fini politici controversi”. Oltre al pieno controllo della catena di approvvigionamento della Cina, il predominio del mercato globale delle terre rare “significa che il Paese può scegliere di assumere una posizione ostile nel raggiungimento degli obiettivi politici”, come dimostrato dagli eventi del 2010, quando il governo cinese ha imposto quote di esportazione al Giappone e ha interrotto le esportazioni poiché ha chiesto il rilascio di un capitano cinese detenuto per aver pescato in acque che la Cina rivendica come proprie. Se è vero che “nel 2023 i resoconti dei media hanno affermato che il governo stava prendendo in considerazione un divieto di esportazione di terre rare”, Green Deal e transizione verde europea passano per la Cina.

Cina e Russia investiranno 1,4 miliardi di dollari per aprire due miniere di litio in Bolivia. Lo ha annunciato il governo del Paese sudamericano, che dispone di grandi quantità di questo metallo necessario per le batterie delle auto elettriche. La cinese Citic Guoan e la russa Uranium One Group, due gruppi con grandi partecipazioni statali, uniranno le forze con la società statale Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) per costruire due impianti di produzione di carbonato di litio, ha dichiarato il presidente boliviano Luis Arce durante un evento pubblico.

Secondo il piano presentato dal governo, Uranium One Group metterà sul piatto 578 milioni di dollari (532 milioni di euro) per un impianto nel deserto di sale di Pastos Grandes, mentre Citic Guoan investirà 857 milioni di dollari (789 milioni di euro) per un progetto simile nel deserto di sale di Uyuni. Entrambi i siti si trovano nel dipartimento sud-occidentale di Potosi. Il ministero boliviano degli Idrocarburi e dell’Energia ha dichiarato che “ogni complesso avrà una capacità produttiva di 25.000 tonnellate metriche all’anno“. I lavori inizieranno entro tre mesi. I rappresentanti delle tre parti erano presenti alla firma del contratto.

A gennaio, il governo boliviano ha firmato un altro accordo con il consorzio cinese CBC per due fabbriche di batterie al litio, per un valore di almeno un miliardo di dollari (920 milioni di euro). Il litio è un metallo essenziale per la produzione di batterie per veicoli elettrici e ibridi e per altri tipi di sistemi di accumulo di energia. È diventato una risorsa strategica in vista della necessità di rendere il settore automobilistico più ecologico, anche se il riciclaggio delle batterie usate è ancora un problema.

La Bolivia stima che nel deserto di sale di Uyuni siano disponibili 21 milioni di tonnellate di litio e sostiene che si tratti del più grande giacimento al mondo. Tuttavia, il Paese sudamericano fatica a sfruttare le sue immense riserve per ragioni geografiche e topografiche, ma anche per tensioni politiche e mancanza di know-how. Il ministero degli Idrocarburi e dell’Energia ha dichiarato a gennaio che prevede di esportare litio per un valore di 5 miliardi di dollari (4,6 miliardi di euro) entro il 2025, che supererebbe le entrate generate dal gas naturale, la principale fonte di reddito della Bolivia nel 2022 con 3,4 miliardi di dollari (3,1 miliardi di euro).

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, trattando tutti i temi più caldi di questo periodo, dalla guerra Ucraina-Russia al Mes, dal Piano Mattei per l’Africa alla transizione ecologica, dalla decisione della Bce di alzare ulteriormente i tassi alla dipendenza dalla Cina. Quasi 40 minuti di intervento per dettare la linea del governo italiano a Bruxelles.

LA MIA AFRICA – Meloni ha detto che “molti stati europei hanno dimostrato interesse e apprezzamento per il Piano Mattei per l’Africa”. Che non è solo una strategia energetica: “Si fa strada l’approccio che mira a superare la contrapposizione tra movimenti primari e secondari – ha precisato -. Se non si affronta a monte l’immigrazione illegale, è impossibile stabilire una politica di asilo giusta ed efficace. Una società come la nostra non può lasciare agli schiavisti dei nostri giorni il potere di decidere chi entra e chi esce dall’Europa. Un approccio che colpisce i più deboli e i più fragili. Questo cambio di passo significa mantenere alta l’attenzione ai Paesi della sponda Sud del Mediterraneo e dell’Africa, coniugando lotta ai trafficanti con politiche di sviluppo”. E ancora: “L’Italia ha presentato un documento di posizione per il rilancio del partenariato su energia, migrazione e transizione verde con il Vicinato Sud, auspichiamo che si possa tenere un vertice con i leader dei paesi interessanti sotto la presidenza spagnola”. Sulla Tunisia ha aggiunto: “Mi sono personalmente impegnata con le recenti missioni per mantenere alta l’attenzione sulla stabilità, fondamentale per la sicurezza del Mediterraneo e dell’Unione europea”.

SICUREZZA NUCLEARE – L’Ucraina continuerà ad avere il massimo sostegno da parte dell’Italia ma “dopo l’atto criminale dell’esplosione della diga di Nova Kachovka, temiamo che anche per la centrale di Zaporizhzhia possa essere usata come strumento di guerra”, è l’allarme lanciato dalla premier, precisando che il governo “sostiene pienamente gli sforzi del direttore generale dell’Aiea Rafael Grossi per garantire la sicurezza nucleare“. L’Italia, assicura Meloni, sarà “protagonista” nella ricostruzione dell’Ucraina devastata dal conflitto con la Russia.

FONDO SOVRANO E TRANSIZIONE VERDE – “Lo Step è uno strumento che è anche un primo passo per un Fondo europeo di Sovranità, fondamentale per affrontare con risorse adeguate sfide come le transizioni verde e digitale, la difesa, la salute. Sfide che ci impegneranno nei prossimi decenni”, ha evidenziato la presidente del Consiglio. La lotta al cambiamento climatico è prioritaria, però “non possiamo affrontare questa sfida gravando solo ed esclusivamente sulle nostre economia, la Cina deve essere coinvolta”, ha detto Meloni. Che proprio sulla Cina ha voluto precisare che “il disaccoppiamento tra l’economia europea e quella cinese se da un lato non è percorribile, dall’altro è necessario ridurre il rischio, sostenere con forza la competitività del nostro sistema produttivo per non cadere in deleteri legami di dipendenza”. E’ ineludibile il fatto che “la Cina è un interlocutore imprescindibile, ma il nostro rapporto vuole essere equilibrato”.

ATTACCO ALLA BCE – “L’inflazione è tornata a colpire l’economia, è un’odiosa tassa occulta che colpisce soprattutto i meno abbienti. È giusto combatterla con decisione ma la semplicistica ricetta dell’aumento dei tassi intrapresa dalla Bce non appare agli occhi di molti la strada più corretta”, ha picchiato duro Meloni. “L’aumento dei prezzi non è figlio di un’economia che cresce troppo velocemente, è figlio di fattori endogeni. Primo tra tutti la crisi energetica. Non si può non considerare il rischio che l’aumento costante dei tassi sia una cura più dannosa della malattia”, ha concluso.