Simson: “Se ci saranno più rischi che benefici, Ue pronta a sospendere ex ante il price cap”

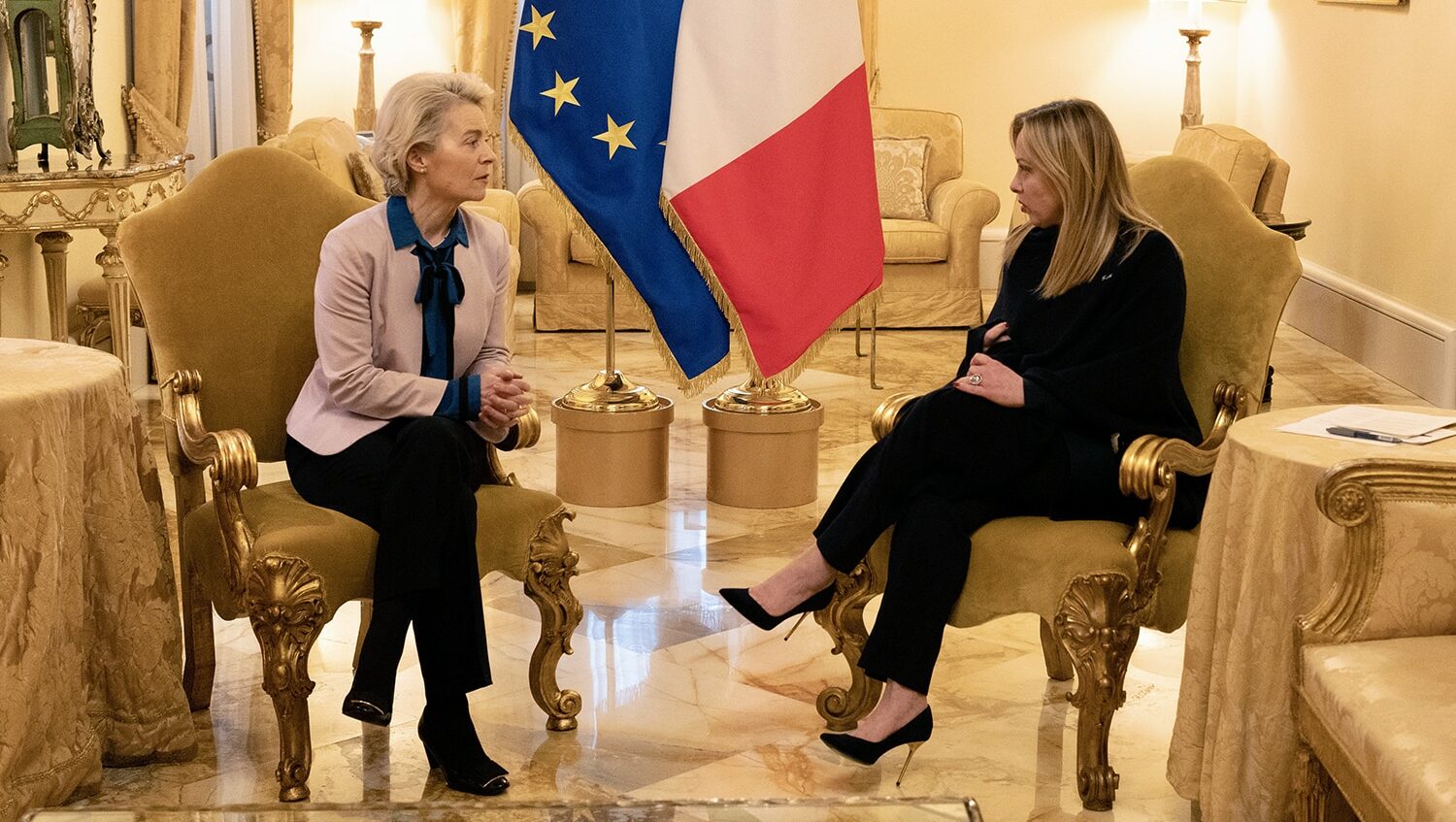

A distanza di quasi un mese dall’accordo difficile sul tetto al prezzo del gas, l’Unione europea guarda alle priorità energetiche dei prossimi mesi e si prepara a un’ampia riforma del mercato elettrico per disaccoppiare i prezzi del gas e dell’elettricità. Una riforma necessaria, ne è convinta la commissaria europea all’energia, Kadri Simson (nella foto), che in un’intervista a GEA assicura che la Commissione Ue “sta lavorando a pieno ritmo per presentare le proposte entro la fine di marzo” e presto avvierà una consultazione pubblica per avviarne le discussioni.

Gli Stati membri hanno faticato a trovare un accordo per introdurre un tetto massimo del prezzo del gas dopo mesi di discussioni. Secondo lei, l’accordo raggiunto lo scorso 19 dicembre dai ministri dell’energia è stato il miglior compromesso possibile?

“L’accordo che abbiamo raggiunto è un passo coraggioso per rispondere con unità alla crisi energetica e in cui tutti hanno dovuto scendere a compromessi. L’importante è che ora disponiamo di uno strumento per prevenire episodi di prezzi del gas eccessivi in Europa che non riflettono i prezzi del mercato mondiale. I prezzi del gas elevati ed estremamente volatili sono dannosi per la nostra economia, per le nostre persone e le nostre imprese. Non potevamo semplicemente stare a guardare e aspettare. Ora abbiamo un altro importante strumento nella nostra cassetta degli attrezzi per proteggere i nostri cittadini e le nostre imprese dai picchi dei prezzi dell’energia”.

Quali saranno i vantaggi, in concreto?

“Con un tale meccanismo in atto, l’Europa sarà meglio preparata per la prossima stagione invernale e per un nuovo ciclo di riempimento dei depositi, che sarà più impegnativo di quanto non sia stato quest’anno. Penso che il modo in cui il mercato ha reagito alla nostra decisione sia un buon indicatore del fatto che abbiamo imboccato la strada giusta e che è positivo semplicemente prendere una decisione. Come tutte le misure adottate nel 2022, stiamo offrendo stabilità e certezza al mercato, e questo di per sé aiuta a ridurre al minimo la volatilità. I prezzi potrebbero risalire una volta che i nostri livelli di stoccaggio scenderanno e se il clima invernale si farà più rigido, ma credo che l’accordo raggiunto fosse necessario per evitare il ripetersi di episodi di prezzi eccessivi”.

La misura non è ancora in vigore ma è già stata criticata non solo dalla Russia ma anche da altri fornitori di gas dell’Ue, come l’Algeria. La Commissione è in contatto con i partner per fornire rassicurazioni?

“Durante l’intero processo di accordo su un meccanismo di correzione del mercato, siamo stati trasparenti con i nostri partner e ovviamente siamo stati in contatto con loro. Il meccanismo è concepito in modo da mantenere l’attrattiva dell’Europa come mercato per i fornitori. È fondamentale continuare a collaborare con partner affidabili per diversificare le nostre forniture”.

Il primo rapporto preliminare di Esma e Acer sul meccanismo di correzione del mercato è atteso entro gennaio 2023. Lei ha detto che se i rischi del meccanismo supereranno i benefici, la Commissione è pronta a sospenderne ex ante l’attivazione. Questo significa che il tetto al prezzo del gas potrebbe non essere mai implementato?

“La Commissione è sempre stata molto chiara sul fatto che questo meccanismo porta benefici ma non è privo di rischi. Per questo prevede presidi specifici per attrarre l’approvvigionamento di GNL, assicurare liquidità sui mercati finanziari ed evitare aumenti dei consumi di gas. Prima dell’entrata in vigore del meccanismo il 15 febbraio, ACER ed ESMA presenteranno un rapporto, per informare sui possibili effetti negativi. Ascolteremo gli esperti, compresa anche la Banca centrale europea. Nel caso in cui le condizioni per l’attivazione siano soddisfatte, ma i rischi superino i benefici, la Commissione è pronta a sospendere ex ante l’attivazione del meccanismo”.

Il 2023 sarà un anno importante sul fronte energetico, a breve è attesa la prima consultazione sulla riforma del mercato elettrico. Cosa dovremmo aspettarci da questa riforma, oltre al disaccoppiamento dei prezzi dell’elettricità e del gas?

“L’attuale struttura del mercato dell’energia elettrica ha prodotto un mercato efficiente e ben integrato, consentendo all’Europa di raccogliere i vantaggi economici di un mercato unico dell’energia, garantendo la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenendo il processo di decarbonizzazione, in tempi normali. Tuttavia, durante la crisi energetica, abbiamo anche assistito alla vulnerabilità dell’attuale struttura del mercato dell’elettricità dell’UE”.

Quali sono le criticità e quando arriverà la proposta?

“Dipendiamo troppo dal gas, anche nella produzione di energia. Pertanto, nonostante la crescente quota di energie rinnovabili nel mix energetico, i consumatori non vedono ancora, in misura sufficiente, i vantaggi in termini di costi della transizione energetica. L’attuale struttura del mercato ha garantito la sicurezza dell’approvvigionamento, anche durante la crisi. Ma dobbiamo fornire prezzi prevedibili per i consumatori sulla base di tecnologie pulite e convenienti, e allo stesso tempo certezza degli investimenti e ricavi sostenibili e prevedibili per le imprese. Stiamo lavorando a pieno ritmo per presentare le nostre proposte entro la fine di marzo e presto avvieremo una consultazione pubblica per consentire a tutte le parti interessate di esprimere le proprie opinioni. Dobbiamo rendere il nostro mercato dell’elettricità pienamente adatto a un sistema energetico decarbonizzato e facilitare l’adozione di energia rinnovabile. L’obiettivo principale della riforma sarà quello di mettere a disposizione di tutti i vantaggi di una produzione di energia pulita ed economica”.

Sulla riforma del mercato elettrico le posizioni degli Stati membri sono distanti quanto lo erano sul price cap. Vede il rischio di ripetere lunghe trattative anche sul disaccoppiamento tra prezzi gas ed energia elettrica?

“Stiamo lavorando duramente a una proposta volta a offrire i vantaggi della transizione verso l’energia pulita ai consumatori di tutti gli Stati membri dell’Ue. Il 2022 ha chiaramente dimostrato che la cooperazione ti porta oltre il fare le cose da soli o, peggio ancora, l’uno contro l’altro. Ho visto una notevole disponibilità al compromesso attorno al tavolo dei ministri dell’energia dell’Ue, non solo sul meccanismo di correzione del mercato, ma su tutti gli strumenti che abbiamo introdotto quest’anno per affrontare questa crisi energetica senza precedenti. Perché i ministri capiscono il motivo per cui lo stiamo facendo e quali sono le conseguenze geopolitiche. Mi aspetto che una riforma cruciale per il nostro futuro energetico, come la revisione del disegno del mercato elettrico, sarà gestita con lo stesso spirito”.

Un ruolo importante sarà svolto dalla nuova presidenza di Svezia alla guida dell’Ue dal primo gennaio…

“Sono già stata in contatto con la ministro svedese dell’Energia (Ebba Busch, ndr) che presiederà le riunioni del Consiglio Energia durante la sua presidenza, e credo che trovare un compromesso adeguato su tale questione sarà in cima alla loro lista di priorità”.

Basterà per affrontare la crisi dei prezzi? È ancora viva l’idea di una soluzione più strutturale alla crisi, come un nuovo ‘Sure’ finanziato dal nuovo debito comune, come suggerito dai commissari Paolo Gentiloni e Thierry Breton?

“Il 2022 è stato un anno straordinario per la politica energetica dell’Ue. Abbiamo agito su molti fronti per affrontare questa crisi. Non solo affrontandone i sintomi e sostenendo finanziariamente coloro che lottano per pagare le bollette, ma anche affrontandone le cause alla radice, in particolare lo squilibrio tra domanda e offerta sui mercati globali del gas. Abbiamo diversificato le nostre forniture, ridotto la domanda di energia in modo coordinato, creato uno stoccaggio comune nell’Ue e accelerato la diffusione delle energie rinnovabili. Quest’anno avremo a disposizione anche altri strumenti, come l’acquisto in comune del gas, nuove regole per la solidarietà e un meccanismo di correzione del mercato per evitare impennate del prezzo del gas. Inoltre, continueremo con l’attuazione del nostro piano REPowerEU, che ci aiuterà a riconquistare la nostra indipendenza energetica con investimenti nella sicurezza dell’approvvigionamento, nonché nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica. Potenzieremo la sua potenza di fuoco finanziaria. È in corso una valutazione delle necessità”.

Parlando di porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili russi, l’Ue sta cercando di compensare il gas russo affidandosi a Paesi come Israele o il Qatar, che, finito al centro dello scandalo di presunta corruzione di eurodeputati e funzionari del Parlamento Ue, ha minacciato un impatto negativo sui negoziati in corso con Bruxelles. La Commissione non vede il rischio di spostare la dipendenza energetica dell’Ue verso altri partner inaffidabili?

“Per troppo tempo l’Ue è stata oltremodo dipendente dalle importazioni russe di combustibili fossili. Vediamo l’impatto dell’eccessiva dipendenza da un fornitore con i consumatori che ne pagano il prezzo. Penso che con questa crisi senza precedenti, stimolata dall’invasione russa dell’Ucraina, abbiamo imparato la lezione. Questo è il motivo per cui abbiamo rapidamente diversificato le nostre rotte di approvvigionamento, in modo che nessun fornitore possa mai più danneggiarci in questo modo. Quest’anno abbiamo notevolmente aumentato i volumi di gas in arrivo nell’Ue da Stati Uniti, Norvegia, Egitto, Azerbaigian e altri paesi. E siamo molto grati per questa collaborazione. Ma dobbiamo assicurarci di non dipendere troppo da una linea di approvvigionamento o da una rotta e, infine, eliminare gradualmente la nostra dipendenza dai combustibili fossili tutti insieme. Questo è il motivo per cui stiamo anche ponendo molta enfasi sulla promozione di soluzioni rinnovabili autoctone, che possono essere diverse in ogni stato membro, ma ci aiutano proprio là dove sono necessarie”.