Studio Afme, Unione bancaria procede ma restano lacune e frammentazioni

Negli ultimi dieci anni il sistema bancario europeo ha rafforzato la propria resilienza, ma il suo quadro istituzionale rimane profondamente frammentato e la sua integrazione è ancora incompleta. Una ricerca di Afme Finance for Europe dal titolo ‘Banking Union: measuring progress and identifying implementation gaps‘ valuta lo stato attuale del progetto dell’Unione bancaria europea (Bu), evidenziando i risultati raggiunti e le sfide persistenti che richiedono l’attenzione dei responsabili politici. Lo studio fornisce prove delle lacune esistenti nell’attuazione e compila una serie di indicatori chiave di prestazione per misurare dove le sfide legate alla frammentazione sono più problematiche a livello dell’UE e degli Stati membri (Sm).

Prevale l’opinione che l’Ub funzioni bene e che per completarla sia “semplicemente” necessario aggiungere il sistema europeo di garanzia dei depositi (Edis). Tuttavia, la relazione intende mettere in evidenza, ancora una volta, altri ostacoli rilevanti al suo completamento, spesso aggravati da un eccessivo conservatorismo normativo. Tali ostacoli sono dovuti principalmente alle discrezionalità degli Stati membri incorporate nel corpus normativo unico dell’area bancaria e alla tendenza ad armonizzare sulla base di norme nazionali più severe che, sebbene più facili da concordare, spesso non hanno una logica nell’ambito dell’area bancaria e riducono la competitività delle banche dell’UE. Il divario di competitività europeo rende urgente il completamento dell’area bancaria.

Come sottolineato nella relazione di Mario Draghi, un’area bancaria ben funzionante è essenziale per migliorare la competitività dell’UE. Consentendo alle banche di operare in modo più efficiente a livello transfrontaliero, un’area bancaria ben funzionante rafforza il ruolo delle banche nel finanziare la transizione verde, sostenere i mercati dei capitali e migliorare la resilienza economica. L’Fmi stima che la frammentazione e le numerose barriere ai servizi finanziari intra-UE equivalgano a una tariffa interna del 100 per cento sui propri servizi finanziari dell’UE, più del doppio delle barriere intra-Ue al commercio di merci con un equivalente tariffario del 44 per cento. Si tratta di un handicap autoimposto che danneggia solo la competitività dell’UE. Il quadro normativo bancario dell’Ue è anche particolarmente più complesso e oneroso rispetto agli standard internazionali.

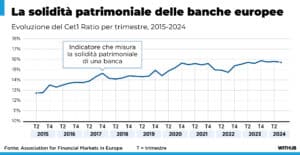

Come rileva la relazione, il completamento delle fusioni e acquisizioni bancarie nell’Ue richiede più tempo rispetto a qualsiasi altro grande centro bancario. L’Ue designa un numero di istituzioni di importanza sistemica superiore a qualsiasi altro centro bancario globale (di gran lunga). L’Ue supera il quadro di Basilea con misure come la riserva per il rischio sistemico e impone requisiti Mrel più elevati a un numero maggiore di banche rispetto al Regno Unito o agli Stati Uniti. Anche l’esclusivo quadro di valutazione prudenziale dell’UE e le norme di divulgazione Esg (anche se attualmente in fase di revisione) sono esempi della tendenza dell’Ue a un eccesso di regolamentazione, che aggrava ulteriormente la sfida della competitività del settore bancario. In previsione della relazione della Commissione europea del 2026 sulla competitività bancaria nel mercato unico, lo studio dell’Afme mira anche a sostenere la valutazione della Commissione sulle sfide strutturali nel settore bancario. Il settore bancario ha migliorato significativamente la sua resilienza: dal 2015 le banche hanno aumentato in modo sostanziale i loro coefficienti di capitale e di liquidità, mentre i rischi di credito nel settore si sono ridotti con i crediti in sofferenza che sono scesi da 1.000 miliardi di euro a meno di 400 miliardi di euro nell’ultimo decennio. Gli aiuti di Stato alle banche sono diminuiti in modo significativo, indicando una maggiore autosufficienza e un maggiore utilizzo dei fondi propri da parte delle banche.

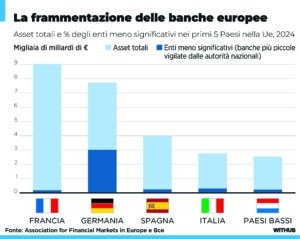

La resilienza delle banche ha visibilmente aiutato l’UE a superare diverse crisi importanti (Brexit, Covid-19, guerra in Ucraina, turbolenze delle banche regionali statunitensi e del Credit Suisse all’inizio del 2023). Tuttavia, persiste una frammentazione all’interno dell’Ue: i servizi bancari transfrontalieri rimangono minimi, con aumenti solo marginali dei prestiti e dei depositi transfrontalieri (all’interno dell’Ue). Le fusioni e acquisizioni transfrontaliere delle banche sono diminuite costantemente negli ultimi due decenni, limitando il consolidamento e i guadagni in termini di efficienza. Secondo lo studio le fusioni e acquisizioni bancarie richiedono molto più tempo per essere concluse nella Bu rispetto a tutti gli altri principali centri bancari globali, a causa di processi di autorizzazione complessi che coinvolgono più autorità, uniti alla percezione del mercato della resistenza dei responsabili politici al consolidamento del settore bancario. I quadri di vigilanza rimangono incoerenti e alcuni Stati membri presentano una partecipazione locale relativamente ampia di istituzioni di importanza sistemica limitata (LSI) e quindi non soggette alla vigilanza diretta della BCE. Le stime dell’Afme indicano che i gruppi bancari faticano a realizzare economie di scala superiori a 450 miliardi di euro di attività, probabilmente a causa della frammentazione normativa e delle barriere esistenti che impediscono di cogliere i vantaggi di una maggiore scala all’interno dell’Ue.

La relazione individua una serie di lacune critiche nell’attuazione del quadro della Bu che attualmente ostacolano la competitività e che è fondamentale colmare per facilitare la capacità del settore bancario di sostenere la crescita: A causa della mancanza di deroghe transfrontaliere, oltre 225 miliardi di euro di capitale e 250 miliardi di euro di liquidità sono bloccati nelle filiali dei gruppi bancari dell’UE. Questo isolamento normativo scoraggia le banche dall’intraprendere operazioni transfrontaliere, poiché impedisce il trasferimento di risorse tra la capogruppo e la controllata in periodi di stress. Inoltre, limita visibilmente la dimensione e la competitività delle banche che operano nell’UE. L’assenza di deroghe è spesso attribuita a una mancanza di fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali, con il timore che in periodi di stress possano riemergere tensioni tra il paese d’origine e quello ospitante, in cui le autorità di vigilanza del paese d’origine potrebbero dare la priorità alla banca capogruppo e quelle del paese ospitante concentrarsi sulla controllata locale. Tuttavia, affinché l’UB funzioni in modo efficace, secondo la ricerca le autorità di vigilanza nazionali devono sviluppare e mantenere la fiducia e sostenere l’uso del sistema di vigilanza unico e di risoluzione unico di cui esse stesse fanno parte. Le autorità di vigilanza dovrebbero riconoscere i progressi strutturali compiuti nell’ultimo decennio, compreso il quadro di risoluzione rivisto.

Per affrontare questo problema, la relazione Draghi suggerisce di creare una serie di norme bancarie transfrontaliere specifiche per le banche più grandi con operazioni intra-BU. Sebbene non sia noto se la Commissione prenderà in considerazione la proposta Draghi, potrebbero essere necessari diversi elementi. Tra questi figurano la garanzia di parità di condizioni tra gli istituti bancari attraverso la creazione di una giurisdizione separata “country blind” dal punto di vista normativo, di vigilanza e di gestione delle crisi, nonché l’esclusione dell’introduzione di ulteriore complessità nel quadro BU, già troppo complesso. Lo studio rileva poi limiti di esposizione intra-gruppo incoerenti: le autorità nazionali competenti fanno uso della loro discrezionalità per applicare limiti variabili alle esposizioni transfrontaliere intra-gruppo, portando a un approccio di vigilanza non armonizzato e incoerente nel Regno Unito, con cui la vigilanza della BCE deve confrontarsi e che impedisce ulteriormente alle banche di utilizzare in modo ottimale il capitale. C’è poi la questione dei contributi al Fondo di risoluzione unico (Srf) opachi e imprevedibili: la metodologia di calcolo dei contributi al SRF è complessa e poco trasparente, rendendo difficile per le banche prevedere gli impegni futuri. Il fondo stesso è stato concepito e il suo livello obiettivo è stato fissato in un momento in cui le banche non avevano alcuna capacità di assorbimento delle perdite. Ora che le banche hanno rafforzato la loro capacità MREL, qualsiasi ulteriore aumento dovrebbe essere attentamente valutato e riesaminato. L’ultima sezione della relazione presenta un quadro di valutazione che esamina l’evoluzione dell’Ub sulla base di una serie di indicatori chiave di prestazione a livello dell’Unione e degli Stati membri. L’evoluzione degli indicatori conferma alcune delle osservazioni precedenti sulla riduzione dei rischi sistemici e su alcune sfide persistenti nell’integrazione e nel consolidamento bancario.

Dopo aver esaminato l’evoluzione del progetto dell’Unione bancaria e aver evidenziato alcune lacune urgenti nella sua attuazione, Afme incoraggia i responsabili politici a prendere in considerazione alcune raccomandazioni mirate: 1. Attuare deroghe transfrontaliere per sbloccare il capitale intrappolato, il Mrel e la liquidità; 2. Armonizzare la discrezionalità degli Stati membri in materia di limiti di esposizione infragruppo; 3. Intraprendere una revisione completa del livello obiettivo del Fondo di riserva di risanamento (Srf) e della metodologia di contribuzione; 4. Rivedere i requisiti Mrel per garantire che le banche europee rimangano competitive a livello globale; e 5. Semplificare il quadro delle riserve macroprudenziali per migliorarne l’utilità e l’efficienza senza aumentare i requisiti patrimoniali. “Se non si affrontano queste lacune nell’attuazione, l’Unione bancaria rischia di rimanere permanentemente frammentata, compromettendo il suo obiettivo”, sottolinea la relazione.