Siccità, caldo e il rischio di non fare più cin-cin

C’era grande apprensione. Ma, per questa volta, pericolo scampato. Nell’anno record per siccità e alte temperature, i dati della vendemmia e della produzione vitivinicola in Italia rimangono stabili: si stimano più di 50 milioni di ettolitri di produzione, dato che ci conferma primo produttore al mondo e capace di generare un fatturato di 13 miliardi di euro oltre a 6 miliardi e mezzo di export.

“Ma il rischio c’è stato”, come conferma Andrea Pitacco, professore all’università di Padova. E se anche i 674 mila ettari coltivati a vite sul suolo italiano hanno retto il colpo del cambiamento climatico, l’hanno fatto in maniera molto disomogenea lungo la Penisola. La Lombardia, per esempio, perde il 20% rispetto al 2021, –9% il Piemonte, per citare i casi più vistosi previsti dall’Ismea. Compensati da una Sardegna che aumenta invece la produzione del 15%, dal +12% della Toscana, e, fra gli altri casi, dalla crescita a doppia cifra di altre quattro regioni.

Una grossa mano l’hanno data le piogge di fine stagione. Tardive, sì. E provvidenziali. Ma anche operazioni colturali e tecniche di lavorazione hanno consentito ai vigneti di adattarsi alle nuove condizioni climatiche.

Intanto introducendo, quest’anno, attività di irrigazione di soccorso. “Che però” ricorda Andrea Pitacco, “escludono zone importanti che per motivi morfologici o strutturali non hanno sempre accesso a questa possibilità”. In altre parole: zone collinari possono rendere più difficoltosi i servizi irrigui, e piccoli invasi possono non essere più sufficienti con il nuovo regime delle precipitazioni che stiamo osservando.

E poi grazie ad accorgimenti tecnici che possono aiutare a limitare lo stress delle piante. Come, per esempio, favorire la crescita di viti con superfici fogliari meno espanse e meno vigorose, e quindi meno bisognose di acqua. Ma allo stesso tempo con interventi di potatura di controllo che evitino ai grappoli troppa esposizione alla radiazione solare.

C’è però un aspetto che sembra più preoccupante di altri. Ed è il confronto con il 2003, altro anno caldo, caldissimo, che fece preoccupare e correre ai ripari i viticoltori per gli anni a venire. “In quell’anno”, spiega Andrea Pitacco, “condizioni non troppo diverse dal 2022 avevano provocato effetti devastanti”. La conclusione? “Anche da esperti del settore sappiamo davvero troppo poco di questi processi, che restano molto complessi: implicano stagionalità, resistenza e resilienza della vite e molte altre variabili”. La parola chiave è l’instabilità, insomma. Mettere insieme i dati in modo leggibile per il futuro, resta difficile.

soprattutto il centro nord. Nei primi sette mesi dell’anno, le piogge sono diminuite del 46% rispetto alla media degli ultimi trent’anni. Cruciale la prima parte dell’anno con cinque mesi consecutivi gravemente siccitosi, e un’anomalia, da gennaio a giugno, pari a – 44% di piogge, equivalente a circa 35 miliardi di metri cubi di acqua in meno del normale. In crescente difficoltà i fiumi, come il Po che al Ponte della Becca (PV) risultava con un livello idrometrico di -3 metri, e i grandi laghi con percentuali di riempimento dal 15% dell’Iseo, al 18% di quello di Como fino al 24% del Maggiore. In autunno è peggiorata la situazione delle regioni del centro, soprattutto in Umbria e Lazio. Nel primo caso il deficit pluviometrico si è attestato sul 40%, il lago Trasimeno ha raggiunto un livello ben inferiore alla soglia critica, con -1,54 metri. Nel Lazio, il lago di Bracciano è sceso a -1,38 metri rispetto allo zero idrometrico. Gravi le conseguenze per l’agricoltura e per gli habitat naturali. L’11% delle aziende agricole si è ritrovata in una situazione talmente critica da portare alla cessazione dell’attività. In molte aree urbane si sono dovute imporre restrizioni all’uso dell’acqua. La siccità ha causato la perdita di produzione di energia, in particolare da idroelettrico. Nonostante i dati di Terna relativi ad aprile abbiano evidenziato un record assoluto di energia prodotta da fonti rinnovabili, è mancato all’appello l’idroelettrico. La produzione di energia da questa fonte, infatti, segnava -41% per effetto delle scarse precipitazioni, che hanno portato per mesi i livelli di riempimento degli invasi prossimi ai valori minimi registrati negli ultimi 50 anni. A dicembre, il livello del Po è rimasto inferiore alla media degli ultimi 20 anni ed a preoccupare è soprattutto la situazione delle falde, con livelli tra il 35 ed il 50% in meno della media mensile.

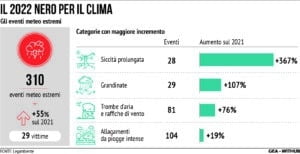

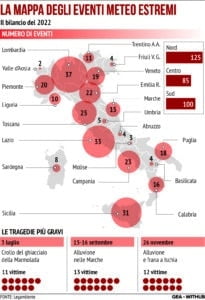

soprattutto il centro nord. Nei primi sette mesi dell’anno, le piogge sono diminuite del 46% rispetto alla media degli ultimi trent’anni. Cruciale la prima parte dell’anno con cinque mesi consecutivi gravemente siccitosi, e un’anomalia, da gennaio a giugno, pari a – 44% di piogge, equivalente a circa 35 miliardi di metri cubi di acqua in meno del normale. In crescente difficoltà i fiumi, come il Po che al Ponte della Becca (PV) risultava con un livello idrometrico di -3 metri, e i grandi laghi con percentuali di riempimento dal 15% dell’Iseo, al 18% di quello di Como fino al 24% del Maggiore. In autunno è peggiorata la situazione delle regioni del centro, soprattutto in Umbria e Lazio. Nel primo caso il deficit pluviometrico si è attestato sul 40%, il lago Trasimeno ha raggiunto un livello ben inferiore alla soglia critica, con -1,54 metri. Nel Lazio, il lago di Bracciano è sceso a -1,38 metri rispetto allo zero idrometrico. Gravi le conseguenze per l’agricoltura e per gli habitat naturali. L’11% delle aziende agricole si è ritrovata in una situazione talmente critica da portare alla cessazione dell’attività. In molte aree urbane si sono dovute imporre restrizioni all’uso dell’acqua. La siccità ha causato la perdita di produzione di energia, in particolare da idroelettrico. Nonostante i dati di Terna relativi ad aprile abbiano evidenziato un record assoluto di energia prodotta da fonti rinnovabili, è mancato all’appello l’idroelettrico. La produzione di energia da questa fonte, infatti, segnava -41% per effetto delle scarse precipitazioni, che hanno portato per mesi i livelli di riempimento degli invasi prossimi ai valori minimi registrati negli ultimi 50 anni. A dicembre, il livello del Po è rimasto inferiore alla media degli ultimi 20 anni ed a preoccupare è soprattutto la situazione delle falde, con livelli tra il 35 ed il 50% in meno della media mensile. Si sono registrate temperature eccezionali già da maggio con punte di 36,1°C a Firenze, 35,6°C a Grosseto, 34°C a Pisa e 32,8°C a Genova. Ma anche a Ustica con 33,4°C e Torino con 29,2°C. Il mese di giugno ha visto un’anomalia della temperatura media di +3,3°C se consideriamo l’Italia nel suo insieme, con punte di 41,2°C a Guidonia Montecelio (RM), 40°C a Prato, Firenze, Viterbo e Roma. A luglio record per le città lombarde: a Brescia e Cremona si sono registrati 39,5°C, a Pavia 38,9°C e a Milano 38,5°C. Ad agosto i termometri hanno segnato tra i 40 e i 45°C a Palermo, Catania e Reggio Calabria, mentre a Bari si è arrivati a 39°C. Questi livelli di caldo eccezionale, prolungati per settimane e mesi in gran parte del Paese, hanno portato a gravi conseguenze sulla salute umana. L’ondata di calore che ha impattato più duramente è stata quella della seconda metà di luglio, con un aumento di mortalità che ha raggiunto, stando ai dati di Ministero della Salute e Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, il 36% in tutte le aree del Paese, ma in particolare in alcune città del nord. Tra le città maggiormente colpite Torino che ha visto un eccesso di mortalità pari a +70%, a cui segue Campobasso (+69%), poi Bari (+60%), Bolzano (+59%), Milano e Genova (+49%), Viterbo (+48%), Firenze (+43%), Catania (+42%). Solo nel 2022 sono stati oltre 2.300 i decessi in Italia dovuti alle ondate di calore, secondo le analisi del ministero della Salute e Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, in crescita rispetto ai 1.472 del 2021 e ai 685 del 2020.

Si sono registrate temperature eccezionali già da maggio con punte di 36,1°C a Firenze, 35,6°C a Grosseto, 34°C a Pisa e 32,8°C a Genova. Ma anche a Ustica con 33,4°C e Torino con 29,2°C. Il mese di giugno ha visto un’anomalia della temperatura media di +3,3°C se consideriamo l’Italia nel suo insieme, con punte di 41,2°C a Guidonia Montecelio (RM), 40°C a Prato, Firenze, Viterbo e Roma. A luglio record per le città lombarde: a Brescia e Cremona si sono registrati 39,5°C, a Pavia 38,9°C e a Milano 38,5°C. Ad agosto i termometri hanno segnato tra i 40 e i 45°C a Palermo, Catania e Reggio Calabria, mentre a Bari si è arrivati a 39°C. Questi livelli di caldo eccezionale, prolungati per settimane e mesi in gran parte del Paese, hanno portato a gravi conseguenze sulla salute umana. L’ondata di calore che ha impattato più duramente è stata quella della seconda metà di luglio, con un aumento di mortalità che ha raggiunto, stando ai dati di Ministero della Salute e Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, il 36% in tutte le aree del Paese, ma in particolare in alcune città del nord. Tra le città maggiormente colpite Torino che ha visto un eccesso di mortalità pari a +70%, a cui segue Campobasso (+69%), poi Bari (+60%), Bolzano (+59%), Milano e Genova (+49%), Viterbo (+48%), Firenze (+43%), Catania (+42%). Solo nel 2022 sono stati oltre 2.300 i decessi in Italia dovuti alle ondate di calore, secondo le analisi del ministero della Salute e Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, in crescita rispetto ai 1.472 del 2021 e ai 685 del 2020.