Gozzi: “Germania in crisi, serve alleanza industriale con Italia e Francia”

È in atto un declino industriale ed economico della Germania?

Se sì, esso può essere l’esempio di ciò che potrebbe succedere in tutta l’Europa industriale nei prossimi anni?

La Germania, che è la più grande economia europea, per il quarto trimestre consecutivo ha mostrato una crescita negativa e conferma quindi di essere in recessione (Ricordiamo che gli economisti definiscono un’economia in recessione quella che per tre trimestri consecutivi ha avuto un PIL negativo). Sia il Fondo Monetario Internazionale che l’OCDE si aspettano che, tra le più importanti economie mondiali, la tedesca sia quella che quest’anno andrà peggio.

Molti fanno notare che il problema viene da lontano. Infatti secondo diversi centri di ricerca la Germania negli ultimi tre anni è cresciuta poco e nei prossimi cinque potrebbe crescere meno degli USA, della Gran Bretagna, della Francia, della Spagna e della stessa Italia.

C’è nel Paese un malessere diffuso, testimoniato da una raffica di sondaggi che mostrano come sia le aziende che i consumatori tedeschi siano profondamente scettici sul futuro.

L’idea che mi sono fatto parlando con amici tedeschi è che, forse per la prima volta dal dopoguerra, in Germania c’è una grande confusione e una visione non chiara sulla prospettiva.

Nonostante ci sia chi, nel mondo politico e delle imprese, si sforza di definire l’attuale recessione come ‘tecnica’ e congiunturale, e quindi di minimizzarne gli aspetti strutturali, si ha la sensazione che in Germania sia in corso un’inversione fondamentale delle sorti economiche del Paese, una rottura del modello che per 20 anni ha visto crescere e prosperare l’economia tedesca.

Questa situazione fa tremare l’Europa, portando ancora più scompiglio nel già polarizzato panorama politico continentale.

Ma quale era il modello che è entrato in crisi?

Dopo i giganteschi problemi della riunificazione che avevano fatto definire la Germania come il ‘malato d’Europa’ tre elementi fondamentali avevano guidato la rinascita tedesca:

- coraggiose riforme del mercato del lavoro, che avevano liberato tutto il potenziale industriale del Paese;

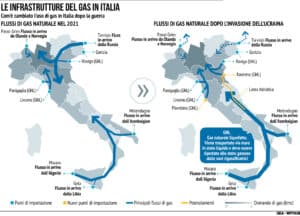

- energia a basso prezzo grazie ai rapporti privilegiati con la Russia per le importazioni di gas;

- gigantesche esportazioni di macchinari e di automobili in Cina.

Tutto ciò ha garantito un lungo periodo di crescita e di prosperità. Ma oggi le cose sono profondamente cambiate. E i tratti di un repentino cambiamento economico-industriale, geostrategico e demografico hanno colpito la Germania, prospettando quel che potrebbe avvenire nel resto d’Europa nei prossimi dieci anni.

Si tratta di un cocktail tossico di invecchiamento della popolazione e di grave mancanza di forza lavoro, di alti costi energetici e di estremismi ideologici nella transizione e nella lotta al climate change (che hanno portato ad esempio a chiudere le centrali nucleari tedesche senza chiarire cosa le sostituirà nella produzione di energia elettrica, dato che le rinnovabili non sono sufficienti), di grave carenza negli investimenti pubblici in infrastrutture, causata dall’ossessione del pareggio di bilancio.

Con riferimento alla situazione demografica, all’invecchiamento della popolazione e alla mancanza di mano d’opera specie qualificata, 2 milioni di lavoratori andranno in pensione nei prossimi 5 anni, e la denatalità non consente di rimpiazzare le uscite lavorative.

Con il pensionamento di una generazione di baby boomer nei prossimi anni la Germania si sta avviando ad un vero e proprio precipizio demografico che lascerà le sue aziende senza ingegneri, scienziati e senza gli altri lavoratori qualificati di cui queste hanno bisogno per rimanere competitive sul mercato. Nei prossimi 15 anni circa il 30% della forza lavoro tedesca raggiungerà l’età della pensione.

Già oggi i due quinti dei datori di lavoro affermano di avere difficoltà a trovare lavoratori qualificati. Il Land di Berlino non riesce a coprire la metà dei suoi posti vacanti con personale qualificato.

E ciò nonostante la Germania abbia gestito negli ultimi anni in maniera intelligente ed efficiente grandi flussi migratori come ad esempio quelli derivanti dalla tragedia siriana.

Con riferimento all’energia la Germania, dato il suo alto livello di dipendenza dal gas russo, è stata, insieme all’Austria, il Paese più colpito dalle conseguenze dell’invasione della Russia in Ucraina. Bloccando le forniture di gas naturale alla Germania, il Cremlino ha di fatto eliminato il perno del modello commerciale del Paese che si basava sul facile accesso all’energia a basso costo. Sebbene i prezzi all’ingrosso del gas si siano recentemente stabilizzati, essi sono ancora circa più del doppio rispetto a prima della crisi; ciò crea grandi problemi a tutti i settori industriali energivori, che infatti verranno sostenuti con una tariffa sussidiata.

Alcuni analisti ipotizzano che con la chiusura di tutte le centrali nucleari e di tutte le centrali a carbone all’orizzonte del 2030 alla Germania mancheranno 150 Giga (150 mila Mw!!!!) di potenza elettrica installata. Anche se la previsione pare eccessiva, il gap energetico in prospettiva si preannuncia gigantesco e certamente non compensabile con le sole rinnovabili. Il Governo tedesco, e le forze politiche che lo sostengono, spesso divise su tutto e lontane anni luce dalla disciplina e dal senso di responsabilità che per decenni ha caratterizzato la politica tedesca, sembrano incapaci di rispondere a questi interrogativi. Nello stesso tempo AFD (Alternative für Deutschland), un partito populista di estrema destra che ipotizza l’uscita della Germania dall’Unione Europea e un’intesa privilegiata con Russia e Cina, veleggia nei sondaggi intorno al 20% dei consensi.

Tutto quanto detto sopra pone grandi problemi prospettici all’economia e all’industria tedesca, che è la prima d’Europa.

In particolare alcune caratteristiche del sistema industriale tedesco ci appaiono come altrettanti elementi di debolezza.

I segmenti industriali più importanti della Germania, dai prodotti chimici alle automobili, ai macchinari sono radicati in tecnologie del secolo scorso; sebbene il Paese abbia prosperato per decenni sfruttando la sua leadership in questi prodotti, molti di essi stanno diventando obsoleti o semplicemente troppo costosi per essere prodotti in Germania.

Nelle nuove tecnologie il Paese è molto più indietro degli Stati Uniti d’America, della Cina e della stessa Francia. Se si fa eccezione per SAP (il grande produttore mondiale di software) il settore tecnologico tedesco è ben poca cosa.

Il sistema industriale tedesco ha un’impronta carbonica molto maggiore di quelli della Francia o dell’Italia (La siderurgia tedesca, ad esempio, produce più del 60% dell’acciaio dal carbone, mentre l’Italia l’80% lo fa con i forni elettrici. Una tonnellata d’acciaio prodotta con il carbone emette 10 volte più CO2 di una tonnellata di acciaio prodotta con il forno elettrico).

Il sistema industriale tedesco è molto più concentrato e meno diversificato di quello italiano ad esempio e, quindi, è intrinsecamente più rigido e meno adattivo.

Inoltre, esso sta perdendo complessivamente in competitività per l’erosione causata dagli alti e crescenti costi del lavoro, dall’alto livello fiscale, da una burocrazia asfissiante, da un significativo ritardo nella digitalizzazione delle produzioni e dei servizi.

Questo fa si che colossi dell’industria tedesca come BASF, Linde, e la stessa Volkswagen decidano sempre più spesso di fare tutti gli investimenti per il loro futuro fuori dalla Germania, in particolare negli Usa e in Cina.

Simbolica della crisi prospettica dell’industria tedesca è proprio la vicenda dell’auto. L’industria automobilistica ha sostenuto le fortune della Germania per più di un secolo, e il futuro economico del Paese dipende in larga misura dalla capacità del settore – che rappresenta quasi un quarto della produzione manifatturiera nazionale – di mantenere la sua posizione nel segmento del lusso in un mondo dominato dai veicoli elettrici.

Le grandi case automobilistiche tedesche da un lato non hanno avuto il coraggio o la forza di difendere la loro leadership mondiale sui motori endotermici, mentre dall’altro sono arrivate in ritardo nello sviluppo dei veicoli elettrici. E così l’anno scorso i produttori cinesi hanno realizzato circa il 60% degli oltre 10 milioni di auto completamente elettriche vendute al mondo.

Volkswagen che ha dominato il mercato automobilistico cinese per decenni (la Cina è il più grande mercato automobilistico del mondo e rappresenta quasi il 40% del fatturato di Volkswagen), nel primo trimestre di questo anno ha perso il primato a favore di BYD, un produttore cinese.

Un recente studio di Allianz ha previsto che, se le tendenze attuali si confermano con i produttori cinesi che aumentano la loro quota di mercato sia in Cina che in Europa, le case automobilistiche e i fornitori europei potrebbero vedere i loro profitti ridursi di decine di miliardi di euro entro il 2030, con le aziende tedesche a farne le spese.

È molto probabile che presto saranno le grandi case automobilistiche cinesi a costruire i loro stabilimenti in Europa.

L’erosione del nucleo industriale tedesco avrà un impatto sostanziale sul resto dell’Unione Europea. La Germania non è soltanto il più grande attore industriale europeo; funziona come il mozzo di una ruota, collegando le diverse economie della regione come il più grande partner commerciale e investitore per molte di esse.

L’Italia è da sempre un partner fondamentale della Germania. Lo scorso anno le esportazioni italiane in Germania hanno raggiunto gli 80 miliardi di euro rappresentando quasi il 20% del totale dell’export italiano. Vi sono provincie come Brescia e Bergamo estremamente connesse con la Germania (Brescia ha realizzato 4,5 miliardi di export in Germania l’anno scorso, soprattutto nei settori metallurgico, della meccanica, delle macchine).

La crisi dell’economia tedesca non può che preoccupare grandemente anche noi e le nostre catene di subfornitura.

Il tema di una cooperazione ancora più forte dei tre grandi Paesi industriali d’Europa, Germania, Italia e Francia, è all’ordine del giorno per riportare urgentemente i temi dell’industria al centro dell’Agenda europea. Questo è il compito delle organizzazioni industriali in vista delle elezioni europee del 2024.

Il 28 e il 29 settembre a Berlino Confindustria, BDI (la Confindustria tedesca) e MEDEF (la Confindustria francese) si vedranno per parlare di questo.