Allarme Onu: Accesso all’acqua negato a miliardi di persone

Lo scorso anno, tutte le regioni del mondo sono state colpite da eventi meteorologici estremi legati all’acqua, il cui accesso è negato a miliardi di persone. L’allarme arriva dall’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite, nel suo primo rapporto annuale sullo stato delle risorse idriche mondiali che ha lo scopo di aiutare a monitorare, gestire le limitate risorse mondiali di acqua dolce e soddisfare la crescente domanda.

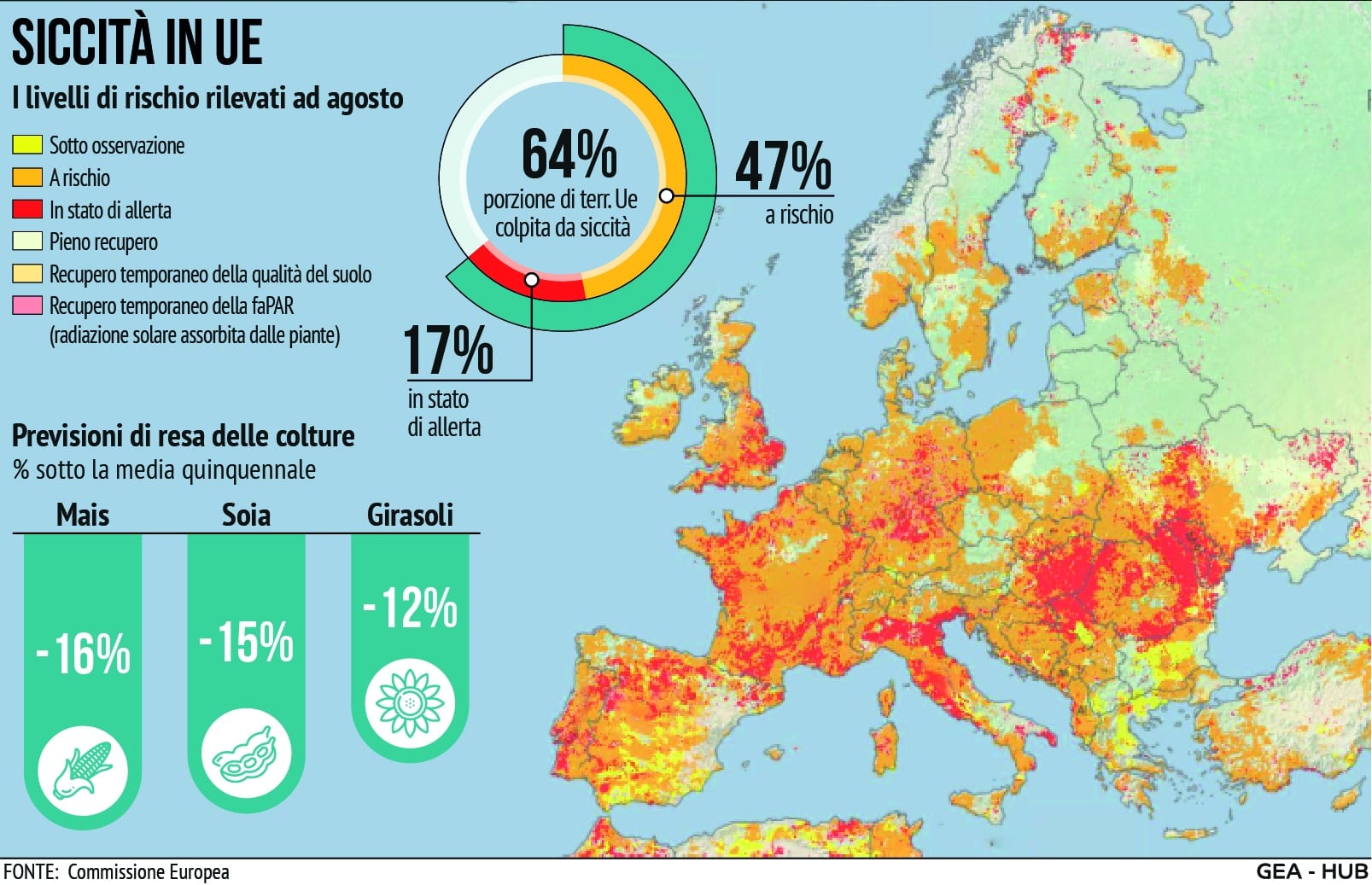

Nel 2021, segnala il dossier dell’Omm, vaste aree del mondo hanno registrato condizioni più secche del normale, sotto l’influenza del cambiamento climatico e della ‘Nina’.

“Gli effetti del cambiamento climatico si fanno spesso sentire attraverso l’acqua. Tra questi, siccità più intense e frequenti, alluvioni più estreme, scioglimento accelerato dei ghiacciai, che hanno effetti a cascata sulle economie, sugli ecosistemi e su tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana. Eppure non abbiamo una comprensione sufficiente dei cambiamenti nella distribuzione, nella quantità e nella qualità delle risorse di acqua dolce“, spiega il segretario generale dell’Omm, Petteri Taalas.

Attualmente, 3,6 miliardi di persone non hanno accesso all’acqua per almeno un mese all’anno. Secondo il rapporto, questa cifra è destinata a salire a più di cinque miliardi entro il 2050. Tra il 2001 e il 2018 il 74% di tutti i disastri naturali è stato legato all’acqua. “Nel 2021, tutte le regioni hanno sperimentato eventi idrologici estremi sotto forma di inondazioni e siccità, che hanno avuto un impatto significativo sulle comunità e hanno causato molti morti“, si legge nel rapporto.

Rispetto alla media idrologica trentennale, nel 2021 gran parte del mondo ha registrato condizioni più secche del normale. È il caso del Rio de la Plata in Sud America, che sta vivendo una siccità persistente dal 2019, dell’Amazzonia meridionale e sudorientale e dei bacini in Nord America, tra cui i fiumi Colorado, Missouri e Mississippi.

In Africa, fiumi come il Niger, il Volta, il Nilo e il Congo hanno registrato una portata inferiore alla norma nel 2021. Lo stesso vale per alcune zone della Federazione Russa, della Siberia occidentale e dell’Asia centrale. Etiopia, Kenya e Somalia stanno vivendo una grave siccità dopo diversi anni consecutivi di precipitazioni inferiori alla media.

Al contrario, gravi inondazioni hanno causato molte vittime, in particolare nella provincia cinese di Henan, nell’India settentrionale, nell’Europa occidentale e nei Paesi colpiti da cicloni tropicali, come Mozambico, Filippine e Indonesia.

Il rapporto sottolinea che la criosfera – ghiacciai, manti nevosi, calotte di ghiaccio e permafrost – è la più grande riserva naturale di acqua dolce al mondo.

Circa 1,9 miliardi di persone vivono in aree in cui l’acqua è fornita dai ghiacciai e dallo scioglimento delle nevi. Di conseguenza, i cambiamenti nella criosfera hanno un impatto importante sulla sicurezza alimentare, sulla salute umana, sugli ecosistemi e sullo sviluppo umano. A livello globale, lo scioglimento dei ghiacciai è proseguito nel 2021 e sta accelerando.