Dal 2021 agricoltura in crisi. Continua la ‘tempesta perfetta’

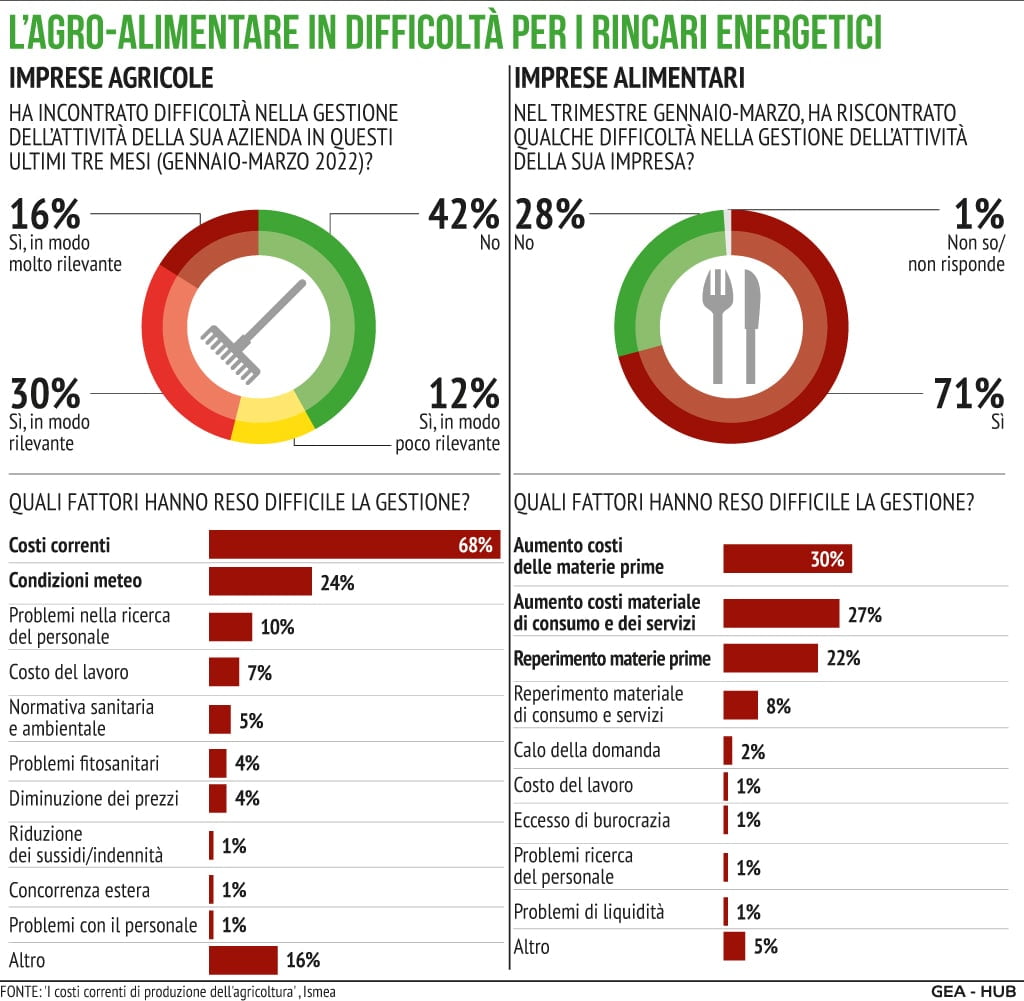

La stragrande maggioranza delle aziende agricole e agroalimentari italiane intervistate ad aprile da Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) nel primo trimestre 2022 ha incontrato serie difficoltà nella gestione d’impresa, a causa dei forti rincari dovuti all’aumento del costo dell’energia e delle materie prime (soprattutto fertilizzanti). Il dato emerge dal rapporto diffuso dall’istituto che ha per titolo ‘I costi correnti di produzione dell’agricoltura. Dinamiche di breve e lungo termine, effetti degli aumenti dei costi e prospettive per le imprese della filiera’ e che contiene anche un sondaggio su 795 aziende per il settore agricolo e 586 imprese dell’industria alimentare.

Ma il problema viene da lontano. “Il 2021 – spiega Ismea – rappresenta un punto di rottura. Quella che i media definiscono la ‘tempesta perfetta’, ovvero l’allinearsi in senso sfavorevole di una molteplicità di fattori di tipo strutturale e congiunturale, endogeni ed esogeni al settore, ha obbligato ad acquisire tale consapevolezza con una specificità: una crisi talmente ad ampio raggio da interessare, concentrandoci sul settore agroalimentare, tutte le filiere e, nell’ambito delle stesse filiere, tutti gli anelli di cui sono composte; dalla produzione dei mezzi tecnici al consumatore finale, cui peraltro una quota importante del proprio reddito è stata ‘distratta’ verso il pagamento degli incrementi notevoli di spese prioritarie come le bollette e il pieno dell’auto, proprio mentre l’inflazione è andata a interessare gran parte dei beni alimentari“.

DAL CALO DEI PREZZI IN PIENA PANDEMIA, ALL’IMPENNATA DEL 2022

Se nel 2020, spiega Ismea nel suo report, come conseguenza della pandemia e del rallentamento delle attività produttive del blocco dei flussi turistici e dei viaggi aerei, si registrò un forte calo dei prezzi del petrolio e delle materie prime energetiche in generale (-32% la riduzione dell’indice rispetto all’anno precedente), che ha trascinato al ribasso anche l’indice dei prezzi dei fertilizzanti, diminuito del 10%, “nel 2021 si è assistito all’impennata dei prezzi di tutte le commodity, non solo gli energetici (+82% nel consuntivo 2021 rispetto al 2020), che hanno spinto un incremento analogo dei fertilizzanti (+81% rispetto all’anno precedente), ma anche i minerali e metalli e i metalli preziosi, con questi ultimi che avevano già registrato un aumento nel 2020 nel contesto di incertezza legato alla pandemia“. In particolare, nel 2021, il prezzo del petrolio è cresciuto del 67% rispetto al 2020, portandosi a 69 dollari al barile, ancora ben lontano dal massimo del periodo 2008-2021 di 105 dollari, raggiunto nel 2012; ma soprattutto si è registrata una vera e propria esplosione del prezzo del gas naturale quotato in Europa, con una crescita del 397%.

I FORTI RINCARI DEL PREZZO DEL GAS NATURALE

La crescita dell’indice internazionale del prezzo del gas naturale ha impattato a sua volta fortemente sul prezzo dei fertilizzanti, essendone il gas una componente produttiva; in particolare, il prezzo dell’urea è più che raddoppiato in un anno, con una quotazione di 483 dollari per tonnellata in media nel 2021, che si avvicina al valore massimo del periodo di 515 dollari, raggiunto nel 2008. Forte la crescita anche per fosfato diammonico e del triplo superfosfato o superfosfato concentrato, ma per questi due prodotti le quotazioni nel 2021 sono rimaste comunque lontane dai livelli massimi del 2008. Lo scenario per il 2022 si è poi drammaticamente aggravato con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. “La messa fuori uso dei porti sul Mar Nero, le tensioni politiche e le sanzioni comminate alla Russia hanno ulteriormente destabilizzato il mercato delle commodity agricole e degli input produttivi come petrolio, gas e fertilizzanti, nonché fenomeni speculativi che in tutte queste incertezze hanno trovato un florido terreno di coltura“, conclude Ismea nella sua analisi.

GLI AUMENTI NON SARANNO FATTI RICADERE SUI CONSUMATORI

La soluzione per contenere i rincari sarà quindi aumentare i prezzi dei prodotti finiti e far così ricadere gli aumenti sul consumatore finale? La maggior parte delle aziende intervistate non la pensa così. Il 38% delle imprese agroalimentari italiane ritiene infatti che nei mesi a venire sarà difficile aumentare i listini dei propri prodotti per recuperare gli incrementi dei costi correnti (47% per l’industria delle paste alimentari e 55% per il settore vitivinicolo). Tuttavia, il 28% delle imprese appartenenti all’industria della trasformazione dei prodotti ortofrutticoli dichiara che nei prossimi mesi i prezzi di vendita dei propri prodotti aumenteranno tra il 3-6% del valore (contro il 19% del campione). Infine, le imprese esportatrici (che rappresentano circa la metà delle imprese dell’industria alimentare intervistate), intervistate sulla maggiore o minore possibilità di riversare sui prezzi gli aumenti dei costi per i prodotti venduti all’estero, hanno dichiarato in maggioranza (55% delle esportatrici) che le vendite all’estero non hanno consentito di assorbire più facilmente l’incremento dei costi, dato che i mercati esteri sono maggiormente sensibili all’aumento dei listini, ma circa il 30% invece ha avuto maggiori possibilità di recuperare gli aumenti attraverso le vendite all’estero.