Triplicare rinnovabili entro 2030? Aie: “Possibile, ma si sostenga sud del mondo”

Il mondo potrebbe triplicare la sua capacità di energia rinnovabile entro il 2030, e raggiungere l’obiettivo fissato al vertice COP28 di Dubai nel dicembre 2023, a condizione di sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili in Africa e nel Sud-Est asiatico, ha dichiarato mercoledì l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) nel suo rapporto annuale ‘Renewables 2024’.

“Le energie rinnovabili – spiega l’agenzia – sono sulla buona strada per soddisfare quasi la metà della domanda mondiale di elettricità entro la fine di questo decennio”. Per l’Aie il mondo “è pronto ad aggiungere più di 5.500 gigawatt (GW) di nuova capacità di energia rinnovabile tra il 2024 e il 2030”, il che rappresenta “quasi tre volte l’aumento osservato tra il 2017 e il 2023“, sottolinea l’agenzia energetica dell’Ocse. Secondo l’AIE, “quasi 70 Paesi, che collettivamente rappresentano l’80% della capacità di energia rinnovabile del mondo, sono sulla buona strada per raggiungere o superare le loro attuali ambizioni di energia rinnovabile per il 2030”. Questa crescita “non è del tutto in linea” con l’obiettivo fissato alla COP28 di triplicare la capacità globale di energia rinnovabile entro la fine di questo decennio, ma “se i governi colgono le opportunità di azione nel breve termine” la meta potrebbe essere più vicina. Secondo l’Aie, la capacità globale “raggiungerà 2,7 volte il livello del 2022 entro il 2030”, a patto che i Paesi siano “più coraggiosi” negli obiettivi climatici rafforzati (ECCT) che dovrebbero presentare entro il 2025 nell’ambito dell’Accordo di Parigi.

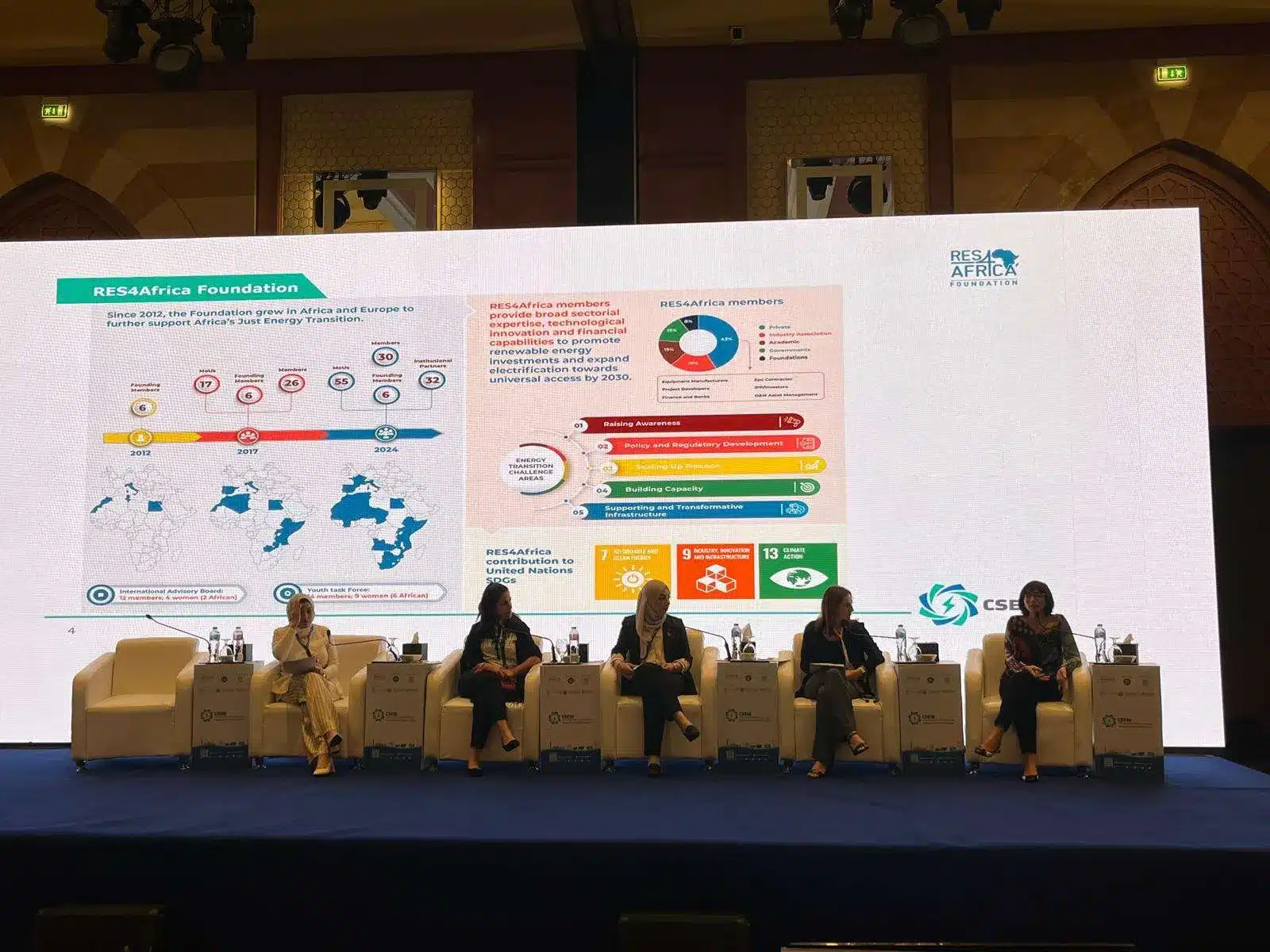

Soprattutto, l’Aie raccomanda di intensificare la cooperazione internazionale per ridurre i costi di finanziamento delle energie rinnovabili (eolico, solare, biogas), che sono “elevati nelle economie emergenti e in via di sviluppo” e hanno l’effetto di rallentare la loro crescita in regioni come l’Africa e il Sud-Est asiatico, nonostante il loro “elevato potenziale”.

La rapida diffusione delle energie rinnovabili è “dovuta non solo agli sforzi per ridurre le emissioni o migliorare la sicurezza energetica, ma sempre più al fatto che le energie rinnovabili rappresentano ora l’opzione più economica per aggiungere nuove centrali elettriche in quasi tutti i Paesi del mondo”, ha dichiarato Fatih Birol, direttore generale dell’Aie.

Si prevede che la Cina rappresenterà quasi il 60% di tutta la capacità rinnovabile installata a livello mondiale entro il 2030, e di conseguenza ospiterà quasi la metà della capacità totale di energia rinnovabile del mondo entro la fine di questo decennio, rispetto a un terzo nel 2010. Il solare fotovoltaico da solo dovrebbe rappresentare l’80% della crescita della capacità rinnovabile globale da qui al 2030, mentre l’energia eolica dovrebbe raddoppiare il suo tasso di espansione tra il 2024 e il 2030 rispetto al periodo 2017-2023.